にんにくを水につけて育てるだけで、本当に「増える」のか気になっている方も多いですよね。

私も家庭菜園を始めたばかりの頃は、スーパーで買ってきた1個のにんにくが、

土に植えたときのように分球して、ゴロゴロとたくさん収穫できることを期待していました。

しかし、実際には水耕栽培で球根自体の数を増やすのは少し難しいのが現実です。

ですが、がっかりする必要はありません。

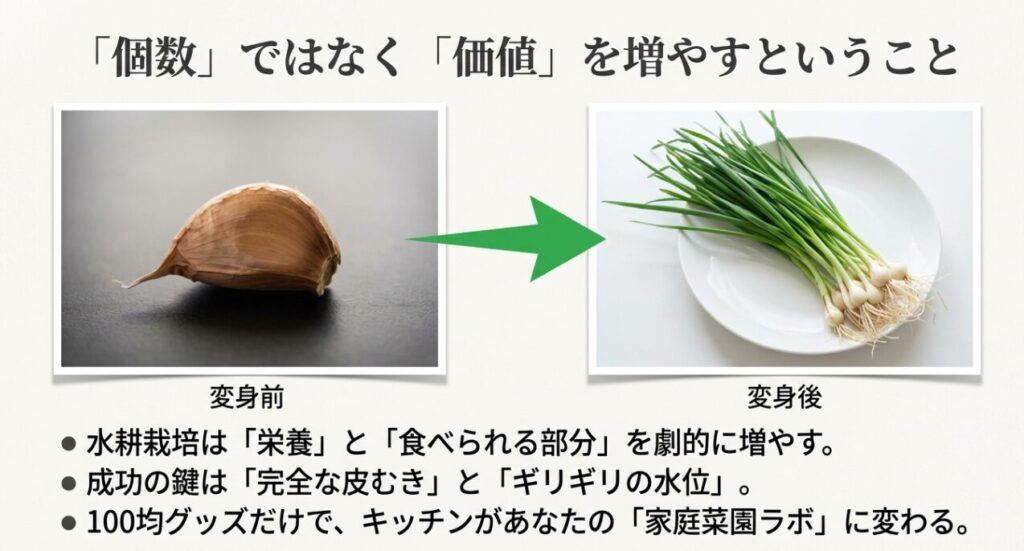

結論から言うと、水耕栽培ではにんにくの「個数」を増やすのは難しいのですが、

実は栄養価や食べられる部分であるバイオマスが劇的に増えるという、驚きのメリットがあるんです。

にんにく水耕栽培 増えるというキーワードで調べている皆さんが、

最終的にやってよかったと思えるような、スプラウトにんにくの魅力と失敗しない育て方をお伝えします。

100均の道具でも手軽に始められますし、カビなどのトラブルを防ぐコツさえ掴めば、誰でも自宅で高機能な野菜を収穫できますよ。

この記事で分かること

- 水耕栽培でにんにくの栄養価が数倍にアップする仕組み

- 100均グッズだけで今日から始められる具体的なやり方

- カビや腐敗を防いで確実に収穫までつなげる管理のコツ

- 根っこまで丸ごと美味しく食べるための収穫タイミング

まずは、なぜ水耕栽培にすると「増える」と言えるのか、その生理学的な理由から見ていきましょう。

土で育てるのとは全く違う、水耕ならではのパワーがあるんですよ。

100均グッズを使った簡単な栽培のやり方

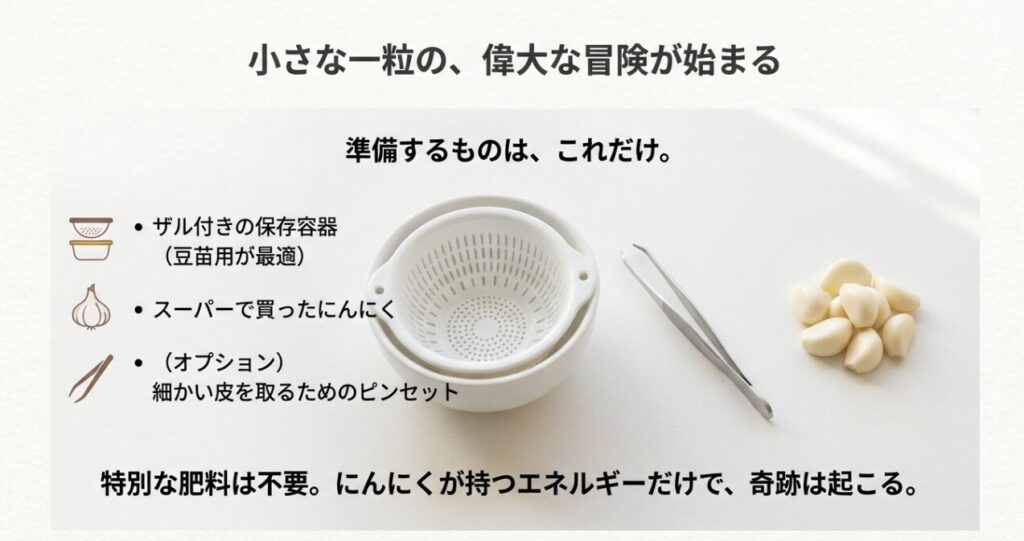

にんにくの水耕栽培を始めるにあたって、専門的な機材を揃える必要は全くありません。

私がいつも活用しているのは、ダイソーやセリアなどの100円ショップで購入できる生活雑貨です。

これらを少し工夫するだけで、立派な栽培システムが出来上がります。

具体的には、「豆苗プランター」や「ザル付きの水切り容器」が非常に優秀ですね。

下の容器に水を溜めて、上のザル部分ににんにくを並べるだけで、根っこだけを効率よく水に浸すことができます。

やり方はとてもシンプルです。まず、スーパーなどで購入したにんにくを1片ずつバラバラにほぐします。

このとき、後ほど詳しく説明する「薄皮を剥く作業」を丁寧に行っておくのが、成功率を上げる最大の秘訣かなと思います。

剥き終わったにんにくを、ザルの上に重ならないように並べていきます。

このとき、お尻の平らな部分(発根部)がわずかに水に触れる程度の水位を保つのが理想的です。

もし、さらに省スペースで楽しみたいなら、100均の「製氷皿」や「お弁当用の仕切りカップ」を使うのも面白いですよ。

一粒ずつ独立して育てられるので、万が一どこかの粒にカビが生えてしまっても、隣に伝染するリスクを抑えることができます。

100均で揃えるべきスターターセット

- 水切りカゴ付きの保存容器(豆苗用がベストサイズ)

- キッチン用スポンジ(にんにくを固定する場合に便利)

- アルミホイル(藻の発生を防ぐ遮光用)

- ピンセット(細かい皮を取り除く際に重宝します)

このように、身近な道具を組み合わせるだけで、誰でも今日から「にんにく農家」の気分を味わえるのが水耕栽培の醍醐味ですね。

特別な肥料がなくても、にんにく自身が持っている貯蔵エネルギーだけで驚くほど力強く芽を伸ばしてくれますよ。

<関連記事>

・水耕栽培でメラミンスポンジはNG?代用品や選び方解説

・100均で水耕栽培ポンプを自作!代用品と作り方を解説

ペットボトルで根の成長を促進させる工夫

専用のプランターを買うまでもないな、という方におすすめしたいのが、

空いたペットボトルをリサイクルする「自作キット」です。

500mlのペットボトルをカッターで3分の1くらいの高さで切り分け、飲み口のある上部をひっくり返して下の容器にはめ込むだけで完成します。

この仕組みの素晴らしいところは、にんにく本体が直接水に浸かりにくい構造を簡単に作れる点です。

にんにくの根は非常に生命力が強く、水と酸素さえあれば数日で真っ白で美しい根を伸ばし始めます。

ペットボトルの透明な壁越しに、根がぐんぐんと底に向かって伸びていく様子を観察できるのは、お子さんの自由研究にもぴったりかも。

ただ、根っこは本来「暗い場所」で育つものなので、光が当たりすぎると成長が鈍ったり、

容器の中に「藻」が発生して水が汚れたりする原因になります。

そこで一工夫。ペットボトルの周りをアルミホイルや好きなデザインの紙で巻いて遮光してあげてください。

これだけで根っこの安心感が違うのか、地上部の芽の伸び方が明らかに太く、たくましくなります。

ペットボトル栽培の裏技

飲み口のサイズとにんにくの大きさが合わないときは、スポンジを十字に切り込みを入れて巻き付けると安定します。

根っこにたっぷり酸素を供給できるよう、水は入れすぎず「お尻がギリギリ届く」ラインを攻めるのが、根を健康に育てるコツです。

根が容器の底に届くほど長くなってきたら、水位をさらに下げて「気中根(空気中に露出した根)」を増やすように管理してみてください。

これにより酸素吸収効率が上がり、収穫時のバイオマスがさらに「増える」のを実感できるはずですよ。

<関連記事>

・ニラ水耕栽培ペットボトルでのやり方|再生・種から育てる方法

・発泡スチロール水耕栽培の始め方|自作方法から応用まで完全解説

・水耕栽培で根っこが茶色い!根腐れの見分け方と対策

・水耕栽培ペットボトル2リットルの完全ガイド|始め方からコツまで

・にんにく水耕栽培はペットボトルで!臭い・カビ対策とスプラウト収穫

スプラウトの芽と根を丸ごと楽しむ食べ方

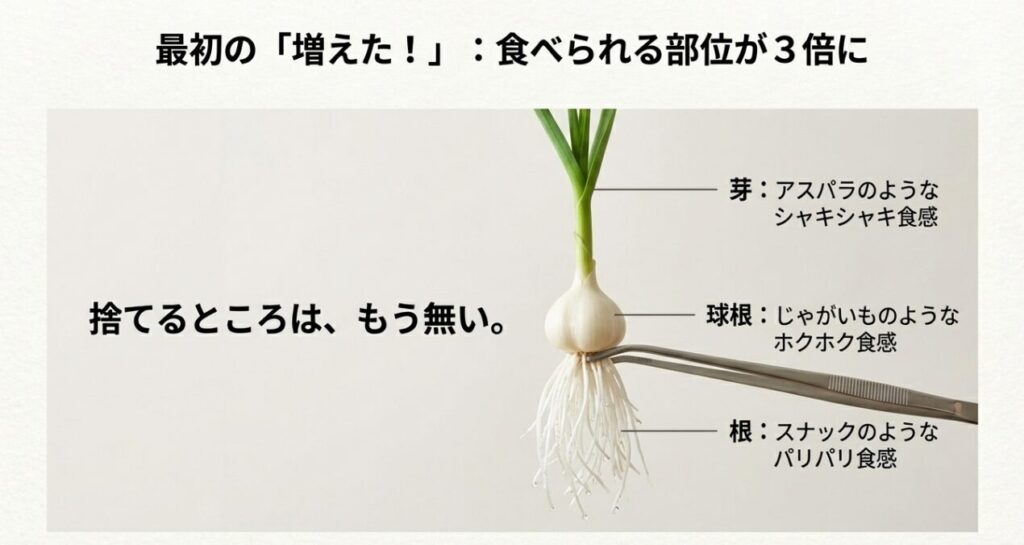

「にんにくの水耕栽培で何が増えるの?」という問いに対する答えの一つが、

この「食べられる部位」の劇的な増加です。

スーパーで売っているにんにくは、中の白い実だけを食べますが、

水耕栽培で作った「スプラウトにんにく」は、伸びたばかりの青々とした芽も、真っ白な根っこも全てが可食部になります。

廃棄する場所がほとんどないので、グラムあたりの満足度は非常に高いですね。

私のおすすめは、何と言っても「天ぷら」や「素揚げ」です。

芽の部分はアスパラガスのようなシャキシャキとした食感で、球根部分はホクホクとしたジャガイモのような口当たり、

そして根っこはカラッと揚げるとスナックのようにパリパリとした食感が楽しめます。

一つの食材で三つの異なる食感を同時に味わえるなんて、ちょっと贅沢だと思いませんか?

| 料理名 | おすすめのポイント | 調理のコツ |

|---|---|---|

| スプラウトの素揚げ | 根っこのパリパリ感が最高に引き立つ | 180度の油で1分程度。塩だけで十分美味しい |

| ガーリックシュリンプ風 | 芽を刻んで入れると彩りがアップ | エビと一緒にオリーブオイルでサッと炒める |

| まるごとアヒージョ | オイルに旨味が溶け込み、実がとろける | 弱火でじっくり煮込むのがポイント |

さらに嬉しいのが、スプラウトにんにくは食後の臭いが残りにくいという特性があることです。

これは、成長プロセスで臭い成分の元となる物質がエネルギーとして消費されたり、

分解されやすい形に変化したりするためだと言われています。

これなら、翌日の仕事を気にせず、平日の夜からたっぷりスタミナ補給ができますね。

肥料なしで栄養価を最大化させる収穫時期

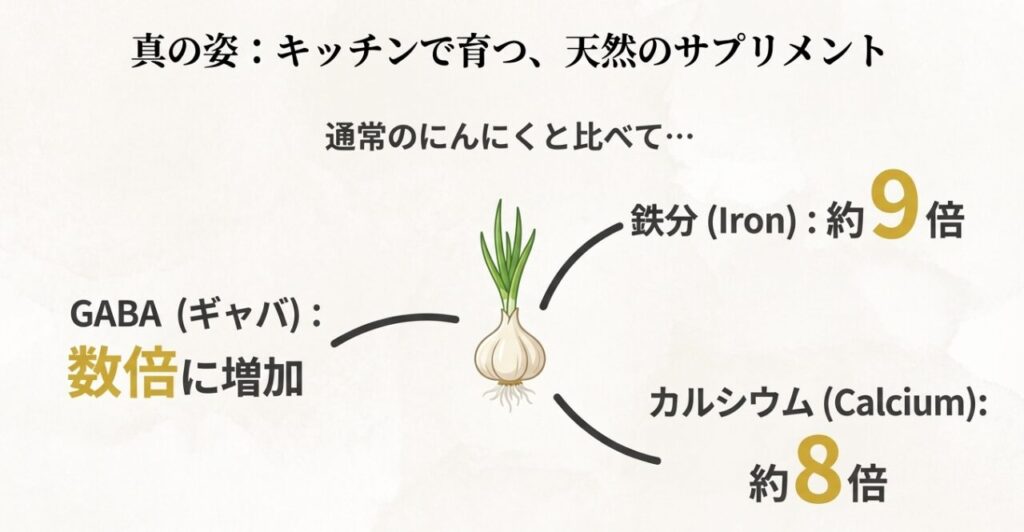

水耕栽培の本当のすごさは、見た目の変化以上に「内部の栄養価」の爆発的な増加にあります。

植物は発芽する瞬間に、種の中に蓄えたエネルギーを最大限に活性化させ、

成長に必要なビタミンやミネラルを爆発的に合成します。

にんにくも例外ではなく、この「スプラウト」の状態が栄養のピークと言えるでしょう。

具体的なデータを見ると驚きです。

通常のにんにくと比較して、鉄分は約9倍、カルシウムは約8倍、さらにはストレス緩和に役立つGABA(ギャバ)も数倍に増えるという分析結果が出ています。

まさに、キッチンで育てる天然のサプリメントですね。

これらの成分は、芽が伸びるエネルギーとして合成されるため、このタイミングで食べるのが最も合理的です。

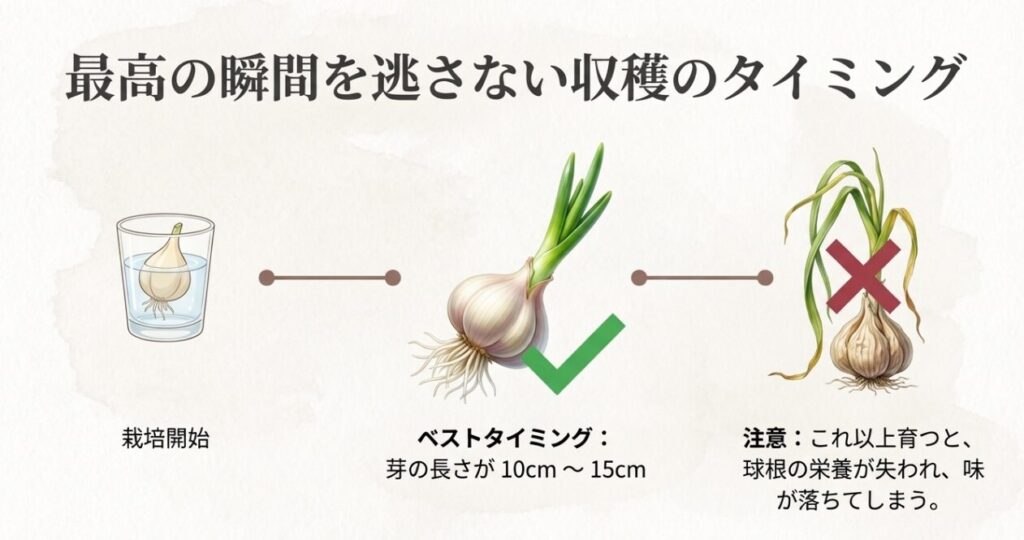

ただし、収穫時期を逃すとせっかくの栄養も味も落ちてしまいます。

ベストなタイミングは、芽の長さが10cmから15cm程度になったとき。これ以上育ててしまうと、

球根部分の栄養が芽に吸い取られすぎて、中身が「スカスカ」の状態になってしまいます。

(出典:独立行政法人 農畜産業振興機構(ALIC)『栄養成分別野菜ランキング』)

この段階ではにんにく自身の蓄えだけで育つので、肥料を与える必要はありません。

むしろ、収穫直前に肥料をやりすぎると雑味の原因になることもあるので、

水だけで育てるのが最もピュアで美味しい収穫への近道かなと思います。

栽培が失敗する主な原因と環境制御の基本

「簡単そうに見えて、気づいたら腐っていた……」という失敗談もよく耳にします。

にんにく水耕栽培で最も気をつけなければならない敵は、ズバリ「カビ」と「酸欠」です。

にんにくはもともと乾燥気味の環境を好む植物なので、湿度が高すぎる場所や、水の中にどっぷり浸かった状態が続くと、

あっという間に組織が壊死してしまいます。

特に失敗しやすいのが、室温の高いキッチン周りです。

気温が25度を超えてくると、水中の溶存酸素が急激に減少し、嫌気性の細菌が繁殖しやすくなります。

すると、にんにくのお尻の部分からぬめりが出て、そこからドロドロに溶けるように腐ってしまうんです。

これを防ぐには、できるだけ「涼しく、風通しの良い場所」を選んであげることが大切です。

失敗を防ぐためのNGチェックリスト

- 直射日光が当たり、水温がお湯のように熱くなっている

- 容器に蓋をしてしまい、空気の入れ替えができていない

- カビが生えた粒をそのままにして、周囲に感染させている

- スーパーの食用にんにく(芽止め処理済み)を使っている

もし、表面に少し白いカビのようなものが見えたら、すぐに流水で洗い流し、傷んだ部分は取り除いてください。

早めのケアで全滅を防ぐことができます。

にんにくが呼吸しやすい環境を作ってあげること、これが「環境制御」の基本であり、唯一のルールと言っても過言ではありません。

<関連記事>

・水耕栽培ハイドロボールのカビ|原因と除去、完全対策ガイド

・水耕栽培のバーミキュライトにカビ?原因とオキシドール対策法

・植物育成ライトは白色と暖色どっち?効果と選び方を解説

にんにくの水耕栽培で確実に収穫量が増える方法

さて、基礎をマスターしたところで、ここからはさらに収穫の質と量を安定させるための応用テクニックを見ていきましょう。

「なんとなく育てる」のではなく、植物の生理を理解したちょっとした工夫を加えるだけで、

収穫できるスプラウトの太さや根の張りが劇的に変わります。

清潔さを保ちながら、にんにくのポテンシャルを最大限に引き出す方法をご紹介します。

鱗茎が腐るトラブルを避ける水位の調整法

水耕栽培の成功を左右する最大の要因、それは「水位」です。

にんにくを水に浸けるとき、多くの人がやってしまいがちなのが、球根の半分くらいまで水を入れてしまうこと。

これでは、にんにくの呼吸を止めてしまい、腐敗を招くだけです。

正しい水位は、「お尻の平らな発根部が水面に1〜2mm触れる程度」です。最初はこれで十分なんです。

にんにくは水を感じ取ると、自ら根を伸ばして探しにいきます。

根が数ミリでも伸びてきたら、思い切って水位を下げ、根の先端だけが水に浸かっている状態にします。

このとき、にんにく本体と水面の間に「隙間(空気の層)」を作ることが非常に重要です。

この隙間にある根を「気中根」と呼び、ここから酸素をダイレクトに吸収することで、

水の中だけでは足りない酸素を補給できるようになります。

成長フェーズ別・水位の目安

- 開始〜3日目:お尻がわずかに水に触れる程度

- 4日目〜収穫:本体は完全に浮かせ、根の下半分だけを水に浸ける

この水位管理を徹底するだけで、腐敗トラブルはほとんど解消されます。

植物の根も私たちと同じように「息をしている」ということを意識してあげると、

成長スピードもグンと増えるのが実感できるはずですよ。

薄皮を剥いて表面のカビ発生を徹底的に防ぐ

栽培を始める前の「下準備」で、その後の運命が決まると言っても過言ではありません。

土で育てる場合は、外皮や薄皮が実を守るシェルターになりますが、

水耕栽培ではこれらが「カビの温床」へと変わってしまいます。

皮は水分を吸うといつまでも湿った状態になり、実との間に雑菌が繁殖しやすくなるからです。

私はいつも、茶色の外皮はもちろん、内側の薄皮まで全て剥き取り、真っ白なツルツルの状態にしてから栽培をスタートします。

こうすることで、表面の汚れや元から付着していたカビの胞子を物理的に取り除くことができます。

また、実の表面が空気に触れることで乾燥しやすくなり、カビが定着する隙を与えません。

もし剥いている途中で実に傷をつけてしまったら、そこから腐りやすいので注意が必要です。

丁寧かつ大胆に剥くのがコツですね。皮を剥くことで発芽のスイッチも入りやすくなるのか、

そのまま植えるよりも芽が出るのが早いような気がします。

プロのアドバイス

皮を剥いた後に、30分ほど水に浸けておくと、発根部が柔らかくなり根が出やすくなります。

ただし、その後はしっかり水位を調整して、腐らせないように気をつけてくださいね。

この一見地味な作業こそが、清潔な水耕環境を保ち、結果として収穫できる量を「増やす」ための最も効果的な対策なんです。

オキシドールを用いた殺菌と酸素供給の効果

家庭菜園の界隈で密かに語り継がれている裏技が、ドラッグストアで買える「オキシドール(過酸化水素水)」の活用です。

これは単なる迷信ではなく、しっかりとした化学的根拠があります。

オキシドールは水に触れると分解され、水と「酸素」になります。

つまり、水に数滴垂らすだけで、水中の酸素濃度を一気に高めてくれるんです。

さらに、オキシドールには強力な殺菌作用もあります。

にんにくの表面に付着した目に見えない雑菌や、水の中で増えようとしている腐敗菌を酸化してやっつけてくれるんですね。

使い方は簡単で、水換えの際に水1リットルに対してオキシドールを数滴(10ml程度)混ぜるだけ。

50倍から100倍くらいに薄まった状態なら、にんにくの成長を阻害することなく、衛生状態を劇的に改善できます。

特に、夏場など水が腐りやすい時期や、仕事が忙しくて毎日の水換えが難しいときなどは、

このオキシドールが「保険」のような役割を果たしてくれます。

注意点

原液を直接にんにくにかけたり、濃度が濃すぎたりすると、逆に根を傷めてしまうことがあります。必ず「希釈して使う」というルールを守ってくださいね。

科学の力をちょっと借りることで、失敗のリスクを最小限に抑え、安定した収穫量を目指せるようになります。

こちらもCHECK

-

水耕栽培のバーミキュライトにカビ?原因とオキシドール対策法

こんにちは。水耕栽培を楽しんでいると、ある日突然バーミキュライトの表面が白くなっているのを見つけてドキッとした経験はありませんか。 大切に育てている野菜の根元に白い物体がついていると、 真っ先にカビで ...

続きを見る

毎日水換えを行って溶存酸素を保つポイント

水耕栽培を成功させるために、何よりも大切な「儀式」。

それが毎日の水換えです。

水耕栽培において、容器の中の水は人間に例えると「空気」や「血液」のようなもの。

植物の根は水から酸素を吸収しますが、止まった水の中の酸素はすぐに使い果たされてしまいます。

そのまま放置しておくと、酸素がなくなった水の中では嫌気性菌(腐敗の原因菌)が活性化し、にんにくを攻撃し始めます。

毎日水を全量交換することで、新鮮な酸素を供給し、増えすぎた雑菌を物理的に洗い流すことができます。

私は朝のルーティンとして、洗面所でザルごと持ち上げ、容器をサッと洗って新しい水に交換しています。

もしにんにくの底が「ぬるっ」としていたら、それは雑菌が繁殖しているサイン。

流水で優しく洗い流してあげましょう。この小さな気配りが、病気を防ぎ、最終的な収穫物を「増やす」ことに直結します。

以前、オクラのプランター栽培について調べたときも思いましたが、植物の成長には「根の呼吸」が欠かせないんですよね。

土耕でも水耕でも、根を大切に扱うことが成功への一番の近道かなと感じています。

また、水道水には微量の塩素が含まれているので、実は雑菌の繁殖を抑える効果もあります。

あえて汲み置きした水を使う必要はなく、蛇口から出たての新鮮な水を使うのが、水耕栽培には向いていますよ。

便利なにんにくの水耕栽培で収穫量が増えるまとめ

いかがでしたか?「にんにくを個数として増やす」のは土の役割ですが、

「にんにくを栄養満点なスーパーフードに変えて、捨てるところなく丸ごと増やす」のは、まさに水耕栽培の得意分野です。

最初は「本当に芽が出るかな?」と不安になるかもしれませんが、水位の管理や薄皮剥きといったポイントさえ押さえれば、

にんにくは驚くほど素直に、そして力強く応えてくれます。

100均の容器とスーパーのにんにくだけで、わずか10日後には市販品では味わえない、鉄分やGABAたっぷりの贅沢なスプラウトが食卓に並びます。

にんにく水耕栽培 増えるという体験は、単なる食費の節約以上に、

育てる喜びや健康への貢献といった、目に見えない価値を私たちの生活にプラスしてくれます。

今日からキッチンの一角を、小さな「家庭菜園ラボ」に変えてみませんか?

この記事の重要なポイント

- 水耕栽培は「個数」ではなく「栄養と可食バイオマス」を増やす最強の手法

- 100均グッズと水さえあれば、肥料なしで10日〜14日で収穫可能

- 薄皮を完全に剥き、水位を「お尻が触れる程度」に保つのが成功の秘訣

- 毎日の水換えと、必要に応じたオキシドール活用でカビを徹底ガード

- 収穫は芽が15cmになるまで!根っこまで全部美味しく食べられる

ぜひ、皆さんも「天然のサプリメント」とも言えるスプラウトにんにく作り、挑戦してみてくださいね。

<関連記事>

・ニラ水耕栽培ペットボトルでのやり方|再生・種から育てる方法

・発泡スチロール水耕栽培の始め方|自作方法から応用まで完全解説

・水耕栽培で根っこが茶色い!根腐れの見分け方と対策

・水耕栽培ペットボトル2リットルの完全ガイド|始め方からコツまで

※この記事で紹介している数値データや栽培法はあくまで一般的な目安です。実際の成長速度や栄養価は、気温、湿度、光量、にんにくの種類などの条件によって変動します。正確な情報は農林水産省や各自治体の公式サイト、専門の研究機関の発表をご確認ください。また、カビが発生した場合は食用を控え、衛生管理は自己責任のもとで慎重に行っていただくようお願いいたします。