最近は物価高騰が続いていて、スーパーへ行くたびに野菜の値段に驚かされますよね。

特に葉物野菜やトマトなどの果菜類は、季節によっては手が出にくい価格になることも珍しくありません。

そんな中、家計防衛策として注目されているのが家庭菜園です。

趣味として楽しむだけでなく、家庭菜園で元が取れる野菜を賢く選んで育てることで、

実益を兼ねた素晴らしいライフワークになります。

しかし、闇雲に始めてしまうと、苗代や肥料代、

道具代といった初期投資ばかりがかさんでしまい、

結果的にスーパーで買った方が安かったという赤字状態に陥ることもあります。

この記事では、私が実際に経験した失敗や成功をもとに、

投資対効果の高い野菜の選び方から、マンションのベランダでも実践できる極限のコストカット術まで詳しく解説します。

収穫の喜びを感じながら、賢く食費を削るための具体的なロードマップを一緒に見ていきましょう。

この記事で分かること

- 栽培コストを抑えて確実に収益性を高める野菜の選び方

- 初心者でも失敗しにくい高コスパな品種と苗の選び方

- 100均グッズや再生技術を活用した圧倒的な節約テクニック

- ベランダや室内といった限られた環境で効率よく育てるコツ

家庭菜園で元が取れる野菜の選び方と収益性の秘密

家庭菜園を黒字化させるためには、ただ育てるのではなく「戦略」が必要です。

まずは、どの野菜が最も効率的に元を取れるのか、その具体的なランキングと理由から深掘りしていきましょう。

初心者におすすめのコスパ最強ランキング

家庭菜園で元を取るためには、

「スーパーでの販売価格が高い」「収穫期間が長い」「栽培密度が高い」という3つの条件を満たす野菜を選ぶことが重要です。

これらを総合的に判断した、私のイチオシランキングをご紹介します。

| 順位 | 野菜名 | 期待できる経済効果 | 栽培期間 | 難易度 |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | シソ(大葉) | 1株で数百枚の収穫が可能。薬味代をほぼゼロにできる。 | 5月〜10月 | ★☆☆☆☆ |

| 2位 | ニラ | 多年草で一度植えれば数年収穫可能。リピート率最強。 | 通年(冬は休眠) | ★★☆☆☆ |

| 3位 | ミニトマト | 1株から100個以上の収穫も。食卓への貢献度が高い。 | 5月〜9月 | ★★★☆☆ |

| 4位 | バジル | 買うと高いフレッシュハーブを贅沢に使える。 | 6月〜10月 | ★★☆☆☆ |

| 5位 | リーフレタス | 「かき取り収穫」で数ヶ月間サラダが自給できる。 | 春・秋 | ★☆☆☆☆ |

不動の1位:シソ(大葉)の圧倒的ROI

シソは家庭菜園界の「打ち出の小槌」と言っても過言ではありません。

スーパーでは10枚入りが100円前後で売られていますが、苗なら150円程度で1株買えます。

この1株から、シーズンを通して数百枚、多ければ500枚以上の収穫が見込めます。

金額に換算すると5,000円分近い価値を生み出す計算になり、投資対効果(ROI)は数千パーセントに達します。

しかも非常に強健で、一度根付くと放っておいてもどんどん育ちます。

こぼれ種で翌年も勝手に生えてくることも多く、次年度以降は種苗代すらゼロになる「永久機関」化も期待できますよ。

の圧倒的なROI(投資対効果)-1024x544.jpg)

継続性の王様:ニラの多年草メリット

ニラの最大の魅力は、一度植え付けてしまえば3〜5年は植え替えなしで収穫し続けられる点にあります。

収穫時に地上部をハサミでカットしても、数週間後にはまた新しい葉が伸びてきます。

1年に3〜4回は収穫できるため、初年度に苗代と土代を回収してしまえば、

2年目以降は追肥のコスト数百円だけで済み、収穫するたびに利益(節約額)が積み上がっていきます。

ミニトマトやキュウリなど苗から育てるコツ

夏野菜の代表格であるミニトマトやキュウリは、その爆発的な生産力が魅力ですが、管理を怠るとすぐに病気で枯れてしまいます。

元を取るためには「長く、たくさん」収穫し続けることが絶対条件です。

初心者は「種」ではなく「苗」からスタートすべき理由

節約のために種から育てようとする方がいますが、初心者のうちはおすすめしません。

種から立派な苗に育てるには温度管理や水分調整が難しく、途中で立ち枯れてしまうリスクが高いからです。

数十円をケチって種を買い、失敗して結局苗を買い直すのは時間もお金も無駄になります。

まずは150円〜300円のしっかりした苗を購入し、確実に収穫まで繋げることが黒字化への第一歩です。

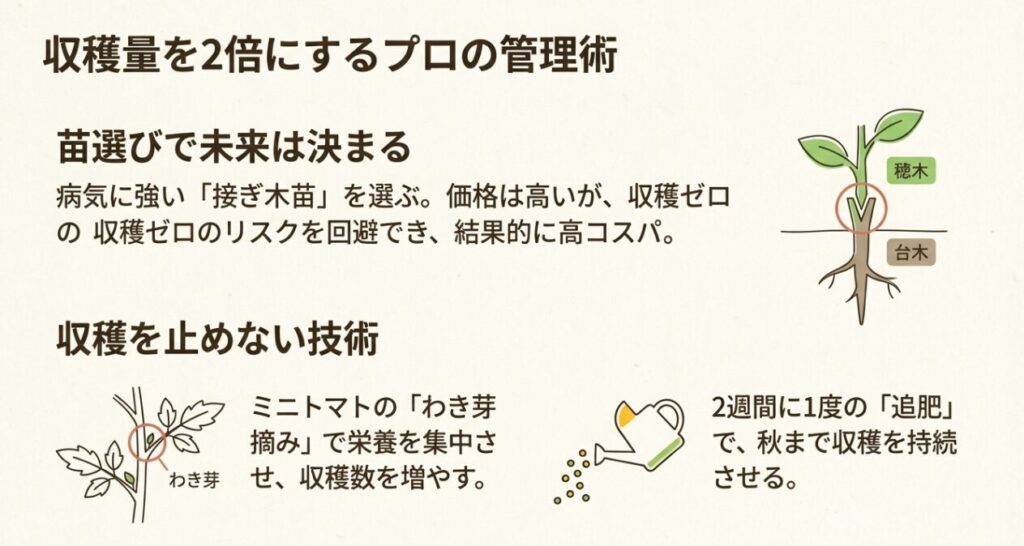

ミニトマトの収穫量を2倍にする「わき芽摘み」と「誘引」

ミニトマトは放っておくとジャングルのように枝が広がりますが、

これでは栄養が分散して実が大きくならず、風通しも悪くなって病気の原因になります。

葉の付け根から出てくる「わき芽」を早めに手で摘み取り、

メインの茎1本を支柱に固定して育てる「一本仕立て」が基本です。

また、一段目の実が赤くなり始めたら、その下の葉を取り除いて風通しを良くしましょう。

これにより収穫期間が延び、トータルの収穫数が飛躍的に向上します。

<関連記事>

・ミニトマトいつ植える?気温と地域別の失敗しない時期を解説

キュウリのスピード栽培と水管理

キュウリは「世界一カロリーが低い野菜」として知られますが、家庭菜園での経済価値は非常に高いです。

収穫期には1日で数センチも伸びるため、毎日新鮮なキュウリを1〜2本収穫できる喜びがあります。

ただし、キュウリの成分のほとんどは水分なので、水切れは厳禁です。

特にプランター栽培の場合は夏場の乾燥が激しいため、朝晩たっぷりと水をあげることが、

実を曲がらせず、病気を防ぐ最大のコツになります。

<関連記事>

・きゅうりのプランター栽培は難しい?5つの理由とコツを紹介!

・きゅうり1株の収穫量は?プランターで50本採る秘訣を公開

苗選びのチェックポイント

- 茎が太く、節間(葉と葉の間)が詰まっているもの

- 葉の色が濃い緑色で、病害虫の跡がないもの

- ポットの底から白い根が少し見えているくらいのもの

プランター栽培で収穫量を増やすための対策

ベランダなどの限られたスペースで元を取るためには、面積あたりの生産性を極限まで高めなければなりません。

プランターという小さな宇宙で、いかに多くの恩恵を受けるか。そのための具体的な対策を解説します。

「縦の空間」をフル活用する立体栽培

プランターの底面積は小さくても、上部の空間は無限です。支柱を組んでネットを張り、つる性の植物を上に誘導しましょう。

例えば、キュウリやゴーヤはネットを這わせることで、

日除け(グリーンカーテン)としての役割も果たし、エアコン代の節約という副次的な経済効果も生んでくれます。

また、支柱の高さは2メートル近くまで伸ばせるものを選ぶと、収穫期間の終盤まで実をつけさせることができます。

コンパニオンプランツによる隙間活用術

メインの野菜の株元は意外とスペースが空いているものです。

ここに相性の良い別の野菜を植えることで、一石二鳥の効果を狙います。

これをコンパニオンプランツと呼びます。

トマトの足元にバジルを植えると、バジルが土の余分な水分を吸い取ってトマトの糖度を上げてくれるだけでなく、

バジル特有の香りが害虫を遠ざける効果もあります。

一つのプランターからトマトとバジルの両方が収穫できれば、スーパーでの買い物リストが2つ減ることになりますね。

プランターサイズと土の量の黄金比

「大は小を兼ねる」のがプランター栽培の鉄則です。

野菜の根は、私たちが地上で見ている茎や葉と同じくらい、あるいはそれ以上に土の中で広がっています。

特にトマトやナスなどの大型野菜は、1株につき15リットル以上の土がないと、

夏場の水枯れや栄養不足で収穫が途絶えてしまいます。

ケチって小さな鉢で育てると、結局実がつかずに「高い土代だけ払った」ことになりかねません。

プランターの土が少なすぎると、太陽の熱で土の温度が上がりすぎ、

根が「お湯」の中に浸かっているような状態になります。

これを防ぐためにも、十分な土の量(深さ)を確保しましょう。

こちらもCHECK

-

プランター直置きしたくない!床を守る対策と便利グッズ

ガーデニングや家庭菜園を始めると、多くの人が「プランターを直置きしたくない」という共通の悩みに直面します。 ベランダや玄関先で手軽に緑を楽しめるのは素晴らしいことですが、プランターを床に直接置く行為に ...

続きを見る

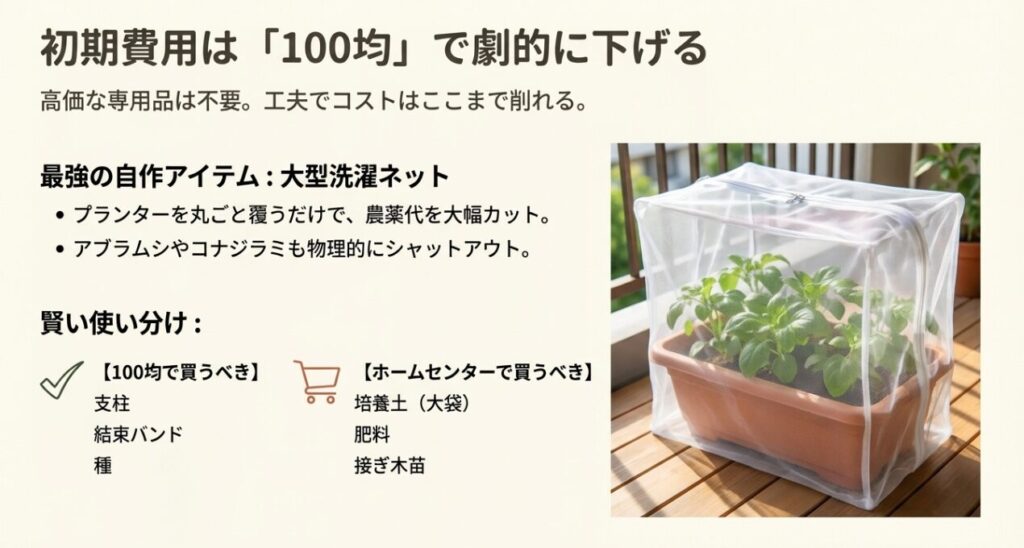

100均アイテムを活用した初期費用の節約術

家庭菜園の収支計算において、初期費用は最大の障壁です。

ホームセンターで洒落た鉢や専用の防虫セットを買い揃えると、それだけで5,000円〜1万円は飛んでしまいます。

ここで活躍するのが100円ショップです。

100均グッズで「自作」する防虫・防寒システム

私が特におすすめしているのは、100均の「大型洗濯ネット」の活用です。

専用の防虫ネットセットは高価ですが、大型の洗濯ネットにプランターを丸ごと入れてファスナーを閉めれば、

最強の防虫ケージが完成します。

網目が細かいので、小さなアブラムシやコナジラミの侵入も物理的にシャットアウトできます。

これだけで、高価な農薬代を大幅にカットできます。

買うべき100均アイテム・避けるべきアイテム

すべての園芸用品を100均で揃えるのが正解とは限りません。賢い使い分けが必要です。

| 100均で買うべきもの | 理由 | ホームセンターで買うべきもの | 理由 |

|---|---|---|---|

| 支柱・結束バンド | 機能的に十分で、消耗品として最適。 | 培養土(大袋) | 1kgあたりの単価が圧倒的に安い。 |

| 鉢底ネット・不織布 | サイズをカットして使えるため便利。 | 液体・固形肥料 | 成分が安定しており、長期的にコスパが良い。 |

| 種(2袋100円など) | 少量多品種を育てるのにちょうど良い。 | 接ぎ木苗 | 100均にはまず売っておらず、生存率が違う。 |

特に土に関しては、100均の少量パックを何個も買うよりも、

ホームセンターで20〜40リットルの大袋を買うほうが、コストを半分以下に抑えられます。

持ち帰る手間はかかりますが、車があるなら大袋買いを強くおすすめします。

<関連記事>

・家庭菜園の鳥よけは100均で!効果と設置術

・ダンゴムシ駆除は100均で!おすすめ商品と対策

・【2025年版】剪定バサミ100均は使える?ダイソー・セリア比較とおすすめ

冬の時期でも室内で手軽に育つ葉物野菜

家庭菜園のオフシーズンと思われがちな冬ですが、実は冬こそ「室内菜園」で元を取る絶好のチャンスです。

冬場の野菜価格は、寒波の影響などで乱高下しやすいため、自給自足のメリットが最大化されます。

水耕栽培(ハイドロカルチャー)のすすめ

冬に室内で土を使うのは抵抗があるという方も多いでしょう。

そんな時は、土を使わない水耕栽培が最適です。

100均のザルとボウル、そして液体肥料があれば、誰でも簡単に始められます。

特におすすめなのがリーフレタスやベビーリーフです。

室温が15度〜20度程度あれば、窓際の日光だけでぐんぐん育ちます。

土の処分に困ることもなく、清潔にサラダを収穫し続けられるため、都市部のマンション住まいの方には特におすすめの節約術です。

こちらもCHECK

-

ベビーリーフ水耕栽培の失敗を防ぐ!原因と成功のコツ

ベビーリーフの水耕栽培に挑戦したものの、なぜか失敗してしまう…そんな経験はありませんか。 手軽に始められるはずなのに、思ったように育たないとがっかりしますよね。ベビーリーフ水耕栽培で失敗する主な原因に ...

続きを見る

小松菜・ホウレンソウの窓際栽培

冬の寒さに強いこれらの野菜は、暖房の効きすぎない窓際でゆっくり育てるのがコツです。

寒さに当たることで野菜が自身の水分が凍らないように糖分を蓄えるため、スーパーのものより甘みが強くなります。

収穫までに時間はかかりますが、手間はほとんどかかりません。

お味噌汁の具や、ちょっとした彩りに重宝しますよ。

室内の窓際で育てる場合、日光不足で「徒長(とちょう:ひょろひょろ伸びること)」しやすくなります。

1日の中で一番日が当たる場所に移動させてあげたり、植物用LEDライト(最近は安価なものもあります)を活用したりすると、

より効率的に収穫できます。

こちらもCHECK

-

植物育成ライトは白色と暖色どっち?効果と選び方を解説

室内での植物育成、いわゆる「インドアグリーン」が人気を集める中、多くの人が直面するのが「光」の問題です。 特に日当たりの良くないお部屋では、植物を元気に育てるための補助光として植物育成ライトが欠かせま ...

続きを見る

ハーブや再生栽培による食費削減のメリット

家庭菜園で「究極の黒字」を実現する手法が、再生栽培(リボベジ)と高単価ハーブの栽培です。

これらは「買うと高いけど、育てるとタダに近い」という特徴を持っています。

再生栽培(リボベジ):初期投資ゼロの錬金術

スーパーで買ってきたネギや豆苗、根っこのついた三つ葉。

これらを捨てずに水に挿しておくだけで、再び収穫できるのがリボベジです。

特にネギは、根元から5cmほど残してプランターの土に植えておけば、何度も新しい葉を伸ばしてくれます。

わざわざ薬味のためにネギを一束買う必要がなくなるのは、家計にとって大きなメリットです。

豆苗も2回までは安定して再収穫できるため、実質的に野菜の価格を半分に下げる効果があります。

-1024x546.jpg)

「薬味税」を回避するハーブ栽培

パセリ、バジル、ローズマリー、ミントなどのハーブ類は、料理の彩りや香り付けに欠かせませんが、

スーパーではほんの少量で200円〜300円という高値で売られています。

これを私は勝手に「薬味税」と呼んでいます。

これらのハーブは、一度環境に馴染めば非常に丈夫で、摘んでも摘んでも次から次へと芽が出てきます。

特にローズマリーなどの木本性ハーブは、数年経てば巨大な株になり、一生分を自給することも可能です。

使う分だけをその場で摘む「オンデマンド収穫」ができる家庭菜園なら、

使いきれずに冷蔵庫で腐らせてしまうというフードロスも100%防げます。

家庭菜園の元が取れる野菜を育てる栽培管理の秘訣

どれだけ収益性の高い野菜を選んでも、途中で枯らしてしまっては元も子もありません。

家庭菜園を「黒字」で着地させるためには、植物の生理を理解し、失敗のリスクを最小限に抑える管理テクニックが必要です。

ここでは、私が長年の試行錯誤でたどり着いた、確実に収穫まで逃げ切るための知恵を共有します。

病気に強い接ぎ木苗を選んで失敗を防ぐ方法

家庭菜園で最も大きなコストは、資材費でも苗代でもありません。

それは「失敗して収穫がゼロになること」です。

数ヶ月間の労働と資材費がすべて無駄になる事態を避けるために、苗選びには投資すべきです。

そこで登場するのが「接ぎ木苗(つぎきなえ)」です。

接ぎ木苗とは?その圧倒的な生存率

接ぎ木苗とは、病気に強い別の品種(台木)に、美味しい実がなる品種(穂木)をつなぎ合わせたものです。

特にナス科(トマト、ナス、ピーマン)やウリ科(キュウリ、スイカ)によく見られます。

通常の苗(実生苗)が150円なのに対し、接ぎ木苗は300円〜400円と高価ですが、

それだけの価値があります。

土壌伝染性の病気に非常に強く、一度植えれば収穫の終わりまで健康な状態を維持しやすいのです。

150円をケチって実生苗を買い、梅雨時期に青枯病で全滅させてしまうくらいなら、

最初から強い接ぎ木苗を買うほうが、1個あたりの生産コストは結果的に安くなります。

接ぎ木苗の見分け方

苗の茎の途中に、V字型やつなぎ合わせたような「接合部」があるのが接ぎ木苗です。

購入時はこの接合部がしっかりくっついていて、ぐらついていないものを選びましょう。

収穫のピークを逃さない追肥と水やりの基本

「元を取る」ためには、野菜に長く、休みなく実をつけさせ続けなければなりません。

そのためには、適切なエネルギー補給(肥料)と水分供給が欠かせません。

「追肥(ついひ)」のタイミングを科学する

プランターの中の肥料分は、水やりによって刻一刻と外へ流れ出しています。

一般的に、植え付けから約1ヶ月で土の中の栄養は枯渇します。

ここからが勝負です。 特にミニトマトやナスなどの「果菜類」は、実をつけるために大量のリン酸を消費します。

2週間に一度、化成肥料や液体肥料を与えることで、株が疲れず、秋口まで収穫期間を延ばすことができます。

農林水産省のデータでも、適切な施肥管理は収穫量の安定に直結するとされています。

(出典:農林水産省「家庭菜園を始めよう」)

根腐れを防ぐ「メリハリ水やり」

初心者の失敗で最も多いのが、水のやりすぎによる「根腐れ」です。

毎日決まった時間に水をあげるのではなく、土の表面をよく観察しましょう。

「表面が白っぽく乾いたら、鉢底から水が出るまでたっぷりと」が基本です。

土が常に湿った状態だと、根が呼吸できず、窒息して腐ってしまいます。

根が健康であってこそ、たくさんの実を収穫できるのです。

古い土を再利用してランニングコストを下げる

毎年新しい培養土を買うのは、経済的にも環境的にも負担が大きいものです。

特に都市部では、古い土の処分(ゴミ出し不可の自治体も多い)が大きなストレスになります。

そこでマスターしたいのが土のリサイクル技術です。

太陽光を利用した「土の熱消毒」

使い終わった土には、前の野菜が残した病原菌や害虫の卵が潜んでいます。

これをリセットするのが夏場の太陽光消毒です。

手順は簡単。古い土から根っこを取り除き、

黒いビニール袋に入れて水を少量加え、口をしっかり縛ります。

これを夏場の直射日光が当たるコンクリートの上に数日間放置するだけです。

袋の中の温度は60度以上に達し、ほとんどの病原菌を死滅させることができます。

その後、100均でも手に入る「土の再生材」を混ぜれば、再び栄養たっぷりの土として復活します。

土のリサイクルで年間数千円の節約

大容量の土を毎回買い替えると、年間で数千円、多い方だと1万円以上の出費になります。

リサイクルを習慣化すれば、このコストをほぼゼロにできるため、収支バランスは劇的に改善します。

重い土を運ぶ苦労からも解放されるので、一石二鳥ですね。

こちらもCHECK

-

ナクスルで後悔?口コミとデメリット・堆肥の徹底分析す

家庭用の生ごみ処理機「ナクスル(NAXLU)」、すごく気になりますよね。 ただ、12万円を超えることもある高額な家電なので、「買って後悔しないか?」と不安になって、ナクスルの口コミを検索している方も多 ...

続きを見る

マンションのベランダ栽培で役立つ防虫の知恵

ベランダ菜園で一番の挫折ポイントは「虫」です。

せっかく大切に育てた野菜が虫食いになると、食べる気が失せてしまいますよね。

しかし、高価な化学農薬を使いすぎるのは、家計にも健康にも優しくありません。

家庭にあるもので作る「手作り忌避剤」

私は、お酢や唐辛子、ニンニクを使った「ストチュウ水」を愛用しています。

ストチュウ水の作り方

お酢(スト)と焼酎(チュウ)を同量混ぜ、そこに唐辛子とニンニクを漬け込みます。

これを300〜500倍に薄めてスプレーするだけで、多くの害虫がその独特の匂いを嫌って寄ってこなくなります。

材料はすべて食品なので、収穫当日の野菜に撒いても安心です。

物理的な防除も重要です。

前述の洗濯ネットに加え、黄色い粘着板(ハエ取り紙のようなもの)を吊るしておくだけで、

空飛ぶ害虫をキャッチし、早期発見に繋がります。

近隣トラブルを避けるベランダマナー

ベランダは共用部分であることを忘れてはいけません。

排水溝の詰まりや、肥料の匂いなどは、隣人とのトラブルに発展し、最悪の場合、撤去を求められることもあります。

排水溝にはネットを張り、土や枯れ葉が流れないようにしましょう。

また、有機肥料(油かすなど)は栄養豊富ですが、分解される際に匂いが発生しやすいので、

室内やベランダでは匂いの少ない化成肥料や液体肥料をメインに使うのが賢明です。

マナーを守ることも、長く家庭菜園を続けるための「コスト管理」の一部と言えるでしょう。

家庭菜園で元が取れる野菜を楽しみ家計を守るまとめ

家庭菜園で元が取れる野菜を育てることは、単なる節約術を超えた、非常にクリエイティブな挑戦です。

最初は100円のシソの苗や、スーパーのネギの根っこから始めてみてください。

小さなプランター一つからでも、食卓に彩りが増え、買い物リストが一つ減る喜びを実感できるはずです。

この記事で紹介したランキングや管理テクニックを参考に、

まずは「確実に黒字になる」環境を整えてみてください。

重要なのは、いきなり完璧を目指さないことです。

自然相手の活動ですから、天候や環境によっては上手くいかない年もあります。

しかし、土をリサイクルし、100均グッズを活用し、強い苗を選ぶという基本さえ押さえておけば、

トータルでの収支は必ずプラスに転じます。

自分で育てた野菜を食べることは、究極の贅沢であり、最高の安心です。

この記事が、あなたの家計を助け、毎日の食卓を豊かにする第一歩になれば幸いです。

※本記事の内容は一般的な栽培目安を提示するものであり、収穫量や経済的利益を保証するものではありません。実際の栽培にあたっては、お住まいの地域の気候や、マンションの管理規約、消防法などの安全基準を遵守し、最終的な判断は自己責任で行ってください。