家庭菜園やガーデニングを始めようとホームセンターに行くと、

土売り場のあまりの広さと種類の多さに圧倒されてしまった経験はありませんか?

色とりどりのパッケージには「花と野菜の土」「腐葉土」「赤玉土」「堆肥」といった文字が並び、

特に初心者の頃は、「腐葉土と培養土、名前が似ているけれど一体何が違うの?」と頭を抱えてしまうことがよくあります。

実は私自身、ガーデニングを始めたばかりの頃は、「腐葉土の方が値段が安いし、土なんてどれも一緒でしょ?」と安易に考えて、

プランターに腐葉土だけを入れて苗を植えてしまったという苦い失敗談があります。

結果はどうなったかというと…水やりをしても水が素通りするだけで保水されず、植物はすぐに枯れてしまいました。

あの時の悲しい気持ちは今でも忘れられません。

土選びは、植物の命を預かるベッド選びのようなものです。

もし使い方を間違えると、根腐れを起こしたり、栄養不足になったりと、生理的な障害を引き起こす原因にもなりかねません。

しかし、逆に言えば、この「土の基本」さえ押さえてしまえば、植物を育てることは驚くほど簡単で楽しいものに変わります。

この記事では、それぞれの役割や特徴、そして具体的な使い分けについて、

私の過去の失敗や成功体験も交えながら、専門用語をできるだけ使わずに分かりやすく解説していきます。

この記事で分かること

- 腐葉土と培養土の決定的な役割の違いが分かります

- プランター栽培でどちらを選ぶべきか判断できるようになります

- コストを抑えつつ植物を元気に育てる土の配合が分かります

- 古い土を再利用する際の実践的なテクニックが身につきます

腐葉土と培養土の違いを成分や役割から徹底解説

「どちらも植物を育てるための土」と思われがちですが、実はこの2つ、役割が全く異なります。

料理に例えるなら、培養土は「栄養バランスが計算された完成したお弁当」、

腐葉土は「料理を美味しくするための調味料やサプリメント」のような関係です。

まずはそれぞれの正体をしっかり理解しておきましょう。

培養土は肥料入りでそのまま使える

培養土(ばいようど)は、一言で言えば「これさえあれば袋から出してすぐに植物が育てられる万能な土」です。

メーカーが長年の研究に基づいて、植物の生育に最適な環境を人工的に作り出した「工業製品」に近いものだと考えてください。

では、具体的に何が入っているのでしょうか?一般的な培養土のパッケージ裏面を見ると、

実に多くの資材がブレンドされていることが分かります。

| 成分カテゴリー | 主な資材 | 役割 |

|---|---|---|

| ベースの土 | 赤玉土、黒土、ココピート | 植物の体を支える土台となり、保水性や保肥性を確保します。 |

| 改良用土 | バーミキュライト、パーライト | 土を軽量化したり、無数の小さな穴で空気の通り道を確保したりします。 |

| 調整剤・肥料 | 苦土石灰、緩効性肥料 | 土の酸度(pH)を調整し、初期生育に必要な栄養を供給します。 |

このように、培養土は単なる土ではなく、物理性(水はけ・通気性)、化学性(肥料・pH)、

生物性(微生物の住処)の3つのバランスが高度に計算されています。

もし自分で土を作るとなると、「赤玉土を6割、腐葉土を3割入れて、さらに酸性度を中和するために石灰をまいて、肥料はこれくらい…」

といった複雑な手順が必要になります。

しかも、石灰と肥料を同時に混ぜると化学反応を起こしてアンモニアガスが発生する場合があり、

すぐに植え付けができないという落とし穴もあります。

培養土の最大のメリットは、そうした「配合の手間」や「失敗のリスク」を全てメーカーが引き受けてくれている点にあります。

特に、「元肥(もとごえ)」と呼ばれる初期肥料があらかじめ含まれているため、

植え付け直後から植物がスムーズに栄養を吸収できるのは大きな強みです。

培養土のメリット

- 元肥(もとごえ)が入っているため、肥料を別に買う必要がない

- 保水性、排水性、通気性が計算されているため根腐れしにくい

- pH(酸度)調整済みで、日本の酸性雨で酸性に傾きやすい土壌環境をリセット済み

- 軽量化されているものが多く、ベランダへの持ち運びが楽

初心者の方や、「細かい配合は面倒だから手軽に始めたい」「失敗したくない」という方には、

間違いなくこの培養土が一番の近道です。

最初はプロが作った「完成品」に頼ることが、園芸を楽しむための第一歩だと言えるでしょう。

腐葉土の効果と堆肥との違いとは

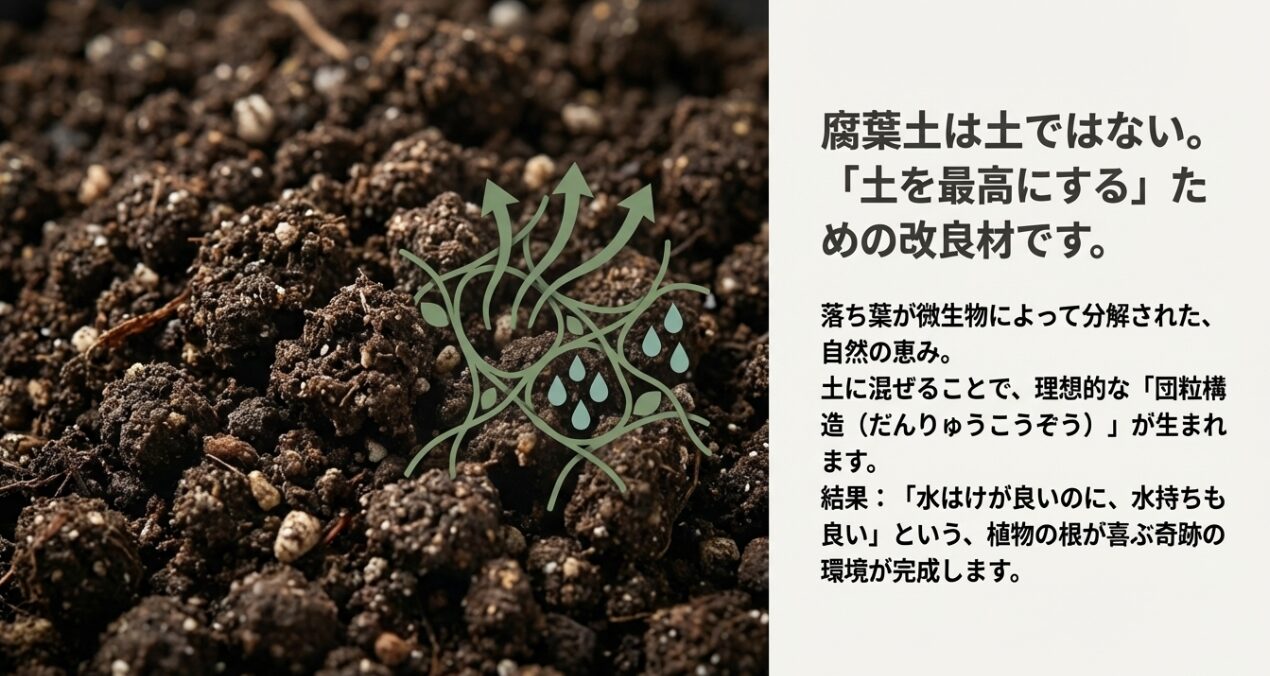

一方で腐葉土(ふようど)は、クヌギやナラなどの広葉樹の落ち葉を長期間堆積させ、微生物の働きによって発酵・分解させたものです。

名前に「土」とついていますが、厳密には土(鉱物)ではなく、植物の繊維が分解された有機物(堆肥の一種)です。

ここで重要なのは、腐葉土は植物を直接育てるための「培地(ばいち)」ではないということです。

腐葉土単体では、植物を支える力が弱く、水を含むとドロドロになり、乾くとカサカサになってしまいます。

腐葉土の真の役割は、他の土(赤玉土など)に混ぜることで発揮される「土壌改良効果」にあります。

腐葉土を土に混ぜると、微生物が分泌する粘着物質によって土の粒子同士がくっつき、

「団粒構造(だんりゅうこうぞう)」と呼ばれる小さな塊が作られます。

この団粒構造ができると、土の中に「水が溜まる小さな隙間」と「空気や水が通り抜ける大きな隙間」が共存することになります。

これにより、「水はけが良いのに水持ちも良い」という、植物の根にとって理想的な矛盾した環境が整うのです。

また、腐葉土は法律上も明確に定義されています。

農林水産省の分類では、腐葉土は「特殊肥料」の中の「堆肥」として指定されており、生産・販売するには都道府県への届出が必要です。

(出典:福島県『腐葉土・剪定枝堆肥の生産・出荷について』※農林水産省の特殊肥料指定に基づく指導要綱)

堆肥(たいひ)との違いは?

ホームセンターで隣に並んでいる「牛ふん堆肥」や「鶏ふん堆肥」と何が違うのでしょうか?

- 動物性堆肥(牛ふん・鶏ふん): 肥料分(窒素・リン酸・カリ)が豊富ですが、塩分を含んでいたり、

pHがアルカリ性に傾いていたりするため、入れすぎると「肥料焼け」を起こすリスクがあります。 - 植物性堆肥(腐葉土・バーク堆肥): 肥料分はほとんどありません。その代わり、

繊維質が多く土をふかふかにする物理的な改良効果が高いのが特徴です。

また、pHも中性付近で穏やかなので、植物へのあたりが柔らかく、使いすぎても失敗が少ないという利点があります。

つまり、腐葉土単体では植物を育てることはできません。

あくまで「硬い土をふかふかにする」「微生物を増やす」ためのサプリメントとして、他の土に混ぜて使うのが基本ルールです。

培養土と腐葉土の値段を比較

毎日水やりをするガーデニングにおいて、ランニングコストは気になるところですよね。

見た目の価格だけでなく、実際に使う場面を想定した「実質コスト」で比較してみましょう。

| 種類 | 14Lあたりの目安価格 | 必要な追加資材 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 培養土 | 400円 〜 1,000円 | なし(これだけでOK) | 高品質なものは初期生育が明らかに良い。安価すぎるものは雑草の種混入リスクあり。 |

| 腐葉土 | 300円 〜 800円 | 赤玉土、元肥、苦土石灰 | 単体では使えないため、トータルで見ると手間とコストがかかる。 |

店頭のプライスカードだけを見ると、腐葉土の方が安く見えます。

「じゃあ安い方の腐葉土を買おう」となりがちですが、ここが落とし穴です。

腐葉土を使う場合は、ベースとなる「赤玉土」や、植物のご飯となる「肥料」、

酸度を調整する「石灰」なども別途購入する必要があります。

例えば、プランター2つ分の土を用意するとします。

培養土の場合: 1袋(約600円)を買えば終了です。余っても袋を閉じておけば次回使えます。

自作の場合: 赤玉土(約300円)、腐葉土(約300円)、肥料(約500円〜)、石灰(約200円〜)と、

材料を揃えるだけで初期投資が1,000円を超えてしまいます。

しかも、それぞれの資材が半端に余ってしまい、保管場所(バックヤード)を圧迫することになります。

また、自分で配合する場合、ブルーシートを広げてスコップで混ぜ合わせるという重労働も発生します。

マンションのベランダなどでは、この「混ぜるスペース」を確保するのも一苦労ですよね。

結論として、プランター数個分程度の小規模な栽培であれば、

全てが含まれている培養土を買ったほうが、結果的に安上がりで、時間も節約でき、余計な在庫も抱えずに済むというのが私の実感です。

逆に、広い庭全体を改良する場合など、

大量の土が必要なシーンでは、単用土(赤玉土+腐葉土)をトラック単位で購入して配合する方がコストパフォーマンスは良くなります。

関連記事

>>安い培養土の危険性とは?見分け方と安全対策

>>コメリ培養土の評判は?198円の土で失敗しない使い方と虫対策

>>プランターの土再生は米ぬかで!量と手順を徹底解説

>>プランターの土を再利用する簡単な方法!捨てずに復活させる裏技

こちらもCHECK

-

安い培養土の危険性とは?見分け方と安全対策

ホームセンターで見かける、驚くほど安い培養土。「どれも同じだろう」と思って使ってみたら、植物がうまく育たない、 すぐにカビが生えた、コバエなどの虫が大量発生した…なんて経験はありませんか? 安い培養土 ...

続きを見る

プランター栽培での使い分け方

マンションのベランダや玄関先でのプランター・鉢植え栽培なら、私は迷わず「培養土」をおすすめします。

これには、プランターという環境特有の理由があります。

プランターは、大地から切り離された「閉鎖された小さな世界」です。

自然の雨風や地下水の影響を受けない代わりに、私たちが与える水だけが頼りです。

また、土の量が限られているため、真夏の直射日光で土の温度が急激に上がったり、逆に冬は芯まで凍りついたりと、

植物の根にとっては非常に過酷な環境になりがちです。

市販の培養土は、こうしたプランター特有の過酷な環境に耐えられるよう設計されています。

例えば、水やりのたびに土が締まって固くなるのを防ぐために、加熱処理された「パーライト」や「バーミキュライト」といった、

潰れにくい骨材が多く配合されています。

また、ハンギングバスケット(吊り鉢)などでも使えるように、

ピートモスやココヤシ繊維を多用して、土自体の重量を軽く仕上げている製品も多いです。

逆に、自分で赤玉土と腐葉土を配合して作る「自作の土」は、配合の自由度が高い反面、どうしても土が重たくなりやすく、

時間が経つと赤玉土の粒が崩れて目詰まりを起こしやすくなります。

ベランダでプランターを移動させる際も、自作の土だと腰を痛めるほど重くなることがあります。

「まずは失敗せずに収穫の喜びを味わいたい」という初めての方は、メーカーの技術が詰まった市販の培養土からスタートするのが無難です。

まずは標準的なものを使って、慣れてきたら「もう少し水はけが良い方がいいかな?」と自分なりの好みを見つけていくのが良いでしょう。

こちらもCHECK

-

コメリ培養土の評判は?198円の土で失敗しない使い方と虫対策

家庭菜園やガーデニングを始めようと思ったとき、真っ先に目に入るのがコメリで山積みされている198円の激安培養土ではないでしょうか。 あまりの安さに魅力を感じる一方で、ネットで検索すると虫が湧くとかカビ ...

続きを見る

野菜や花に適した土の選び方

「培養土なら何でもいい」かというと、そうでもありません。

人間でもアスリートとデスクワーカーで食事内容が違うように、育てる植物によって適した土は少し変わってきます。

1. 野菜(トマト、ナス、キュウリなど)

実をならせる野菜は、非常に多くのエネルギー(栄養)を必要とします。

そのため、有機質肥料や堆肥がしっかり入った、どっしりとした土が向いています。

パッケージに「野菜用」と書かれているものは、保肥力(肥料を蓄える力)が高く設定されています。

特にトマトやナスなど栽培期間が長いものは、途中で肥料切れを起こさないよう、

長く効く緩効性肥料が含まれているものを選びましょう。

こちらもCHECK

-

きゅうりのプランター栽培は難しい?5つの理由とコツを紹介!

「きゅうりのプランター栽培は難しい」と検索されたということは、今まさに栽培で悩んでいるか、これから挑戦しようとして不安に感じているのかもしれませんね。 きゅうりのプランター栽培って、家庭菜園の中でも特 ...

続きを見る

こちらもCHECK

-

ナスの育て方|種からプランターで栽培するコツを解説

「家庭菜園でナスを育ててみたいけど、どうせなら種から挑戦してみたい」と考えていませんか? 苗から育てるのが一般的ですが、種から育てることで、より愛着が湧き、収穫の喜びもひとしおです。 この記事では、ナ ...

続きを見る

2. 草花(パンジー、ペチュニアなど)

一般的な草花は、水はけ(排水性)を好むものが多いです。

水はけが悪いと、常に根が濡れた状態になり、根腐れを起こしやすくなります。

汎用の「花と野菜の土」でも十分育ちますが、より水はけを重視した、軽石などが配合された軽めの土が良いでしょう。

3. 多肉植物・サボテン

これらは乾燥地帯原産の植物なので、普通の培養土では保水性が高すぎて根腐れしてしまいます。

腐葉土のような有機質が多いと、そこから菌が繁殖して植物を腐らせる原因にもなります。

必ず「多肉植物の土」や「サボテンの土」を選びましょう。

これらは砂や軽石が主体で、水がザーッと通り抜けるように設計されています。

4. 酸性を好む植物(ブルーベリー、アジサイ、サツキ)

一般的な培養土はpH6.5前後の弱酸性〜中性に調整されていますが、

ブルーベリーなどはpH4.5〜5.0程度の強い酸性土壌を好みます。

普通の培養土に植えると、pHが高すぎて鉄分などが吸収できず、葉が黄色くなって生育不良になります。

これらを育てる場合は、ピートモス(未調整)を多く含んだ「ブルーベリー専用土」を選ぶ必要があります。

最近は「トマトの土」「イチゴの土」のように、特定の植物に特化した専用培養土も数多く売られています。

迷ったらパッケージの絵を見て、育てたい植物が描かれているものを選ぶのが一番確実な方法です。

腐葉土と培養土の違いを活かした使い方と対策

ここまでは「培養土を買うのが楽で確実」という話をしてきましたが、では腐葉土は不要なのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。

むしろ、ガーデニングに慣れてくると「腐葉土こそが最強の資材」だと気づくはずです。

ここからは、腐葉土を賢く使って、土のポテンシャルを引き出すテクニックを紹介します。

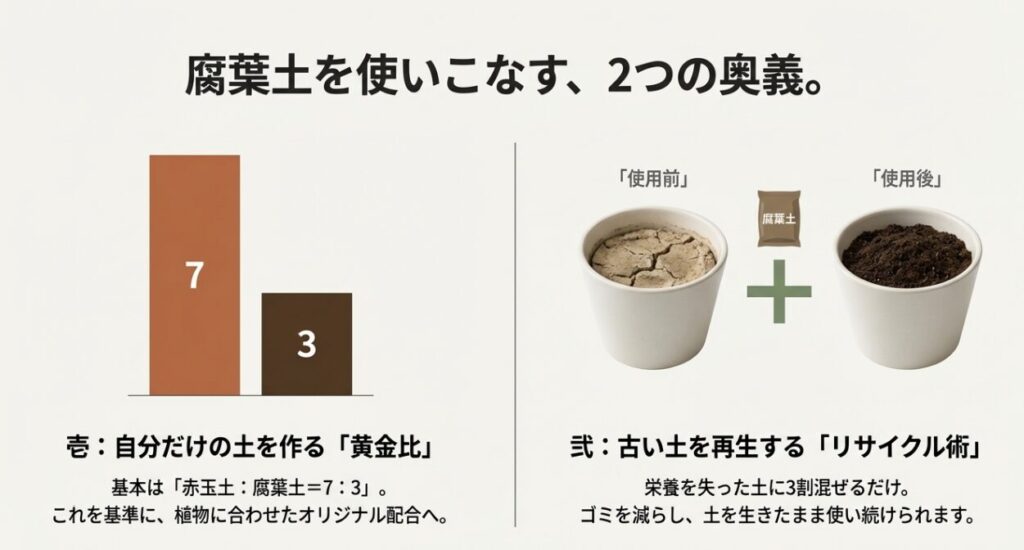

腐葉土を土に混ぜる割合と黄金比

「市販の培養土を使わず、自分で土を作ってみたい」「コストを下げたい」「庭の土を改良したい」という場合、いよいよ腐葉土の出番です。

しかし、適当に混ぜればいいというものではありません。

私が長年の経験から基本にしている、最も失敗の少ない配合比率(黄金比)をご紹介します。

基本の配合(容量比)

赤玉土(小粒):腐葉土 = 7:3

この「7対3(なな・さん)」のバランスが、通気性と保水性を両立させるのに最も適しています。

赤玉土の粒と粒の間に、ふわふわの腐葉土が適度に入り込むことで、絶妙なクッション性と隙間が生まれるのです。

調整のヒント:

野菜(特に葉物野菜)を作る場合で、もう少し土を肥沃にしたい時は、腐葉土を少し増やして「6:4」にすることもあります。

しかし、腐葉土が4割を超えると、土が軽すぎて植物が倒れやすくなったり、有機質過多で虫がわきやすくなったり、

水やりをした後に土が急激に沈み込んだりするトラブルが増えます。

初心者のうちは「腐葉土は全体の3割まで」と覚えておくのが安全です。

また、重要な注意点として、配合比率は「重さ(kg)」ではなく、バケツやカップなどの「容量(リットル)」で計ってください。

腐葉土は非常に軽いため、重さで計るととんでもない量(体積)を入れることになり、失敗の原因になります。

古い土の再生とリサイクル方法

一度植物を育て終わったプランターの土、皆さんはどうしていますか?「燃えないゴミ」として出すのも大変ですし、

自治体によっては土の回収をしていないところも多いですよね。

実は、腐葉土を使えば、この「死んだ土」を「生きた土」に再生させることができます。

これこそが、家庭菜園における腐葉土の最大のメリットかもしれません。

一度植物を育てた「古土(ふるつち)」は、植物の根に栄養を吸い尽くされ、

根が張り巡らされたことで団粒構造が崩れ、微塵(みじん)になって固くなっています。

いわば「酸素不足で窒息しそうな状態」です。

ここに新しい腐葉土を混ぜ込むことで、土に再び隙間を作り、有用な微生物を補給することができます。

具体的な再生手順

- 不純物の除去: 鉢から土を出し、枯れた根っこやゴミ、鉢底石を丁寧に取り除きます。ふるいにかけると効率的です。

- 太陽熱消毒(重要): 夏場であれば、土を適度に湿らせてから黒いビニール袋に入れ、

口を縛って直射日光の当たるコンクリートの上に1週間ほど放置します。

内部温度が60℃以上になり、病原菌や害虫の卵、雑草の種を死滅させることができます。 - 腐葉土の投入: 消毒が終わった土(再生したい土)に対して、新しい腐葉土を約3割(30%)混ぜ込みます。

- pHと栄養の補給: 酸性化した土を中和するために「苦土石灰」をひとつまみ、

失われた栄養を補うために「緩効性肥料」や「再生材」を適量加えます。

これで、土を買い直さなくても次のシーズンに使えます。

経済的ですし、重い土を運ぶ手間もゴミも減らせて一石三鳥です。

私はこの方法で、同じ土をメンテナンスしながら数年間使い続けています。

腐葉土の虫対策と未熟品のリスク

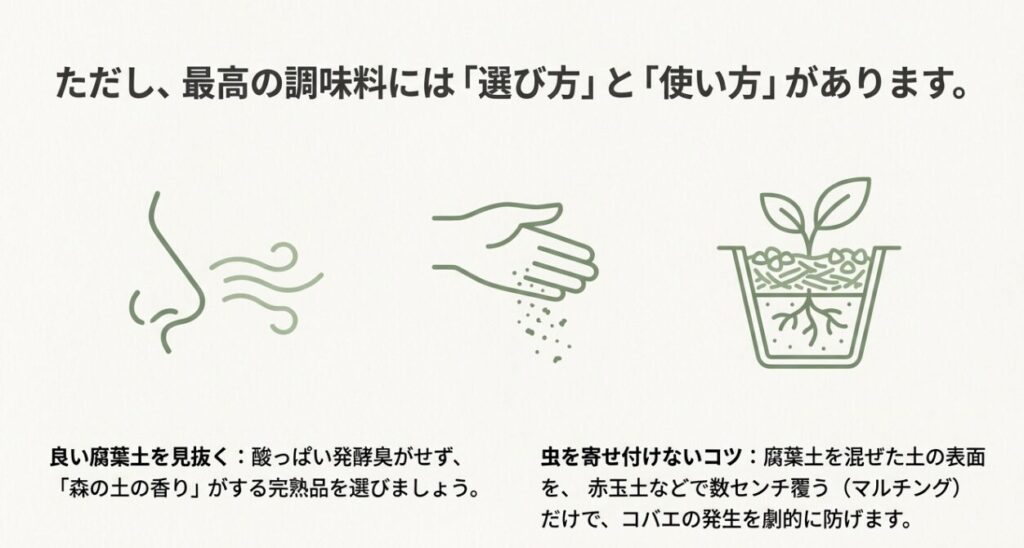

腐葉土を使う上で、多くの人が直面する最大の悩み、それは「虫」です。

特に、土の表面を這い回るコバエ(クロバネキノコバエ)は、有機質の匂いや分解過程で発生するガスに誘われてやってきます。

「虫がわくのが嫌だからガーデニングを諦めた」という声も聞くほどです。

特に注意が必要なのが、ホームセンターなどで極端に安く売られている(数袋セットで数百円など)「未熟な腐葉土」です。

未熟な腐葉土のリスク(窒素飢餓とガス害)

落ち葉の形がはっきり残っていたり、酸っぱい発酵臭がしたりする未熟な腐葉土を土に混ぜると、

土の中で微生物が急激に増殖して分解を始めます。

この時、微生物が活動エネルギーとして土の中の「窒素(植物の栄養)」を大量に消費してしまい、

植物が栄養不足で黄色くなる「窒素飢餓(ちっそきが)」という現象が起きます。

さらに、再発酵の過程でアンモニアガスが発生し、植物の根を直接傷める(根腐れの原因)こともあります。

虫や生育不良を防ぐための対策は以下の3点です。

- 完熟品を選ぶ: 袋を開けた時に嫌な臭いがせず、カブトムシのいる森のような「土の香り」がするものを選びましょう。

手で握った時にボロボロと崩れるのが完熟の証です。 - 使用前の消毒: 買ってきた腐葉土をすぐに使わず、透明な袋に入れて数日間天日干しし、熱で虫の卵や幼虫を退治してから使用します。

- マルチングで蓋をする: 腐葉土を混ぜ込んだ後、プランターの表面3〜5cm程度を「赤玉土(小粒)」や

「化粧砂」などの無機質の土で覆います(マルチング)。

有機質が表面に露出していない状態を作ることで、コバエが産卵場所として認識できなくなり、発生を劇的に抑制できます。

特に室内で観葉植物などを育てる場合は、虫のリスクを避けるために腐葉土の使用は避け、

無機質の用土(セラミスやハイドロカルチャーなど)を使うのが最も安全な選択です。

初心者におすすめの培養土を紹介

これまでの話を踏まえて、初心者の方が最初に買うならどんな土が良いか、

私の主観ですが「これを選べば間違いない」というおすすめを挙げておきます。

まず一番のおすすめは、「ゴールデン粒状培養土(アイリスオーヤマ)」です。

この土の凄いところは、土そのものが粒状(ペレット状)に加工されており、製造過程で高温加熱処理されている点です。

つまり、雑草の種や病原菌、虫の卵が混入しているリスクがほぼゼロに近いのです。

手が汚れにくく、水を与えた時の排水性が抜群なので、

「水をやりすぎて根腐れさせてしまう」という初心者特有の失敗を防いでくれます。

次におすすめなのが、「花と野菜の培養土(カインズ等のホームセンターPB商品)」です。

何と言ってもコストパフォーマンスが魅力です。

各社が競って開発しており、基本的な肥料やpH調整はしっかりされています。

プランターで気軽にハーブやミニトマトを作りたい時など、大量に必要な場合でも財布に優しいのが嬉しいですね。

最初はこういった完成された商品を使って、「植物がすくすく育つ楽しさ」を肌で感じることが何より大切です。

マニアックな土作りは、園芸にハマってからゆっくり始めても遅くはありません。

庭の改良におすすめの腐葉土活用

プランターではなく、お庭の地面(地植え)で植物を育てる場合、培養土を敷き詰めようとすると何十袋も必要になり、

コストがかかりすぎます。そこでこそ、腐葉土の出番です。

多くの住宅の庭土は、造成時に重機で踏み固められていたり、真砂土(まさつち)のような粘土質の土だったりと、

植物にとっては「硬くて根が伸ばせない」過酷な環境であることが多いです。

ここに腐葉土を投入することで、土壌改良を行います。

具体的な手順は以下の通りです。

- 植え付け予定地の土を、スコップで深さ30cm程度まで掘り返します(天地返し)。

- 掘り返した土に対して、1平方メートルあたり2kg〜3kg(14L袋なら1袋弱)の腐葉土を投入します。

- 土と腐葉土が馴染むようによく混合し、平らにならします。

これだけで、水はけが悪く雨が降ると水たまりができていた庭土が、空気を含んだふかふかの土へと劇的に変化します。

特に冬の間(1月〜2月頃)にこの作業を行っておく「寒肥(かんごえ)」としての土作りをしておくと、微生物によって土が熟成され、

春の植物の根張りと成長スピードが全く違ってきますよ。

自分での作業が困難な場合、プロに依頼する方法もあります。

>>お庭110番の口コミは悪い?評判の真相と料金トラブル回避法

>>実績多数!庭木一本からのご依頼も可能【剪定110番】腐葉土と培養土の違いと総括

最後にまとめると、

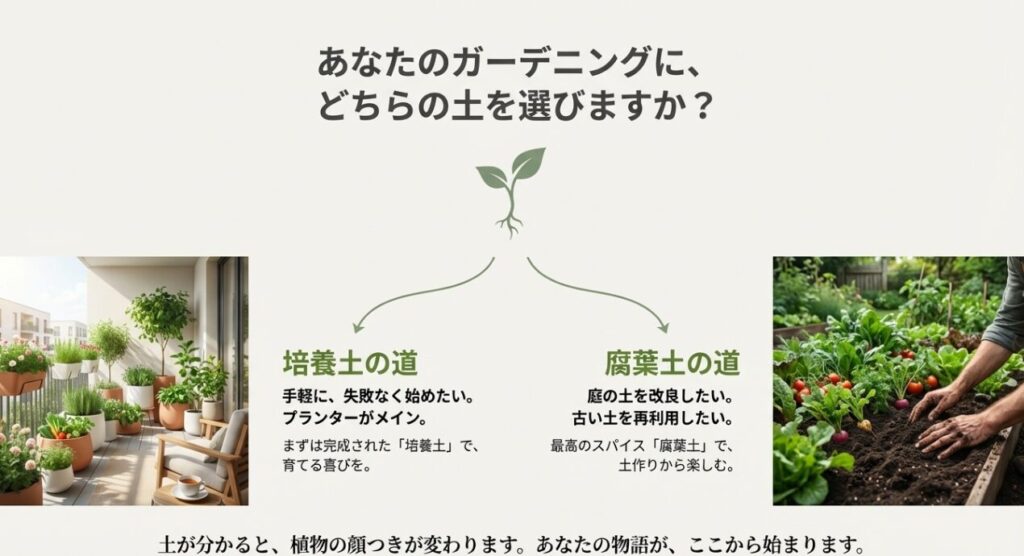

「培養土は手軽なメインディッシュ、腐葉土は土を良くするための最高のスパイス」というイメージを持っていただくと分かりやすいかと思います。

- 手軽に失敗なく育てたいなら: 迷わず「培養土」を選ぶ。肥料も調整も不要です。

- 土を再利用したい、庭土を改良したいなら: 「腐葉土」を活用する。ただし単体では使わず、必ず土に混ぜて使う。

- コスト意識: プランター数個なら培養土が安上がり。大量に使うなら赤玉土+腐葉土の自作がお得。

この違いさえ知っておけば、ホームセンターの売り場で迷うこともなくなります。

まずは使いやすい培養土から始めて、植物が育つ喜びを感じてください。

そして、慣れてきたら腐葉土を使った土のリサイクルや、自分だけのオリジナル配合にも挑戦してみてくださいね。

土が変わると、植物の顔つきも驚くほど変わってくるので、ガーデニングがますます面白くなりますよ!

こちらもCHECK

-

植物育成ライトは白色と暖色どっち?効果と選び方を解説

室内での植物育成、いわゆる「インドアグリーン」が人気を集める中、多くの人が直面するのが「光」の問題です。 特に日当たりの良くないお部屋では、植物を元気に育てるための補助光として植物育成ライトが欠かせま ...

続きを見る