室内での植物育成、いわゆる「インドアグリーン」が人気を集める中、多くの人が直面するのが「光」の問題です。

特に日当たりの良くないお部屋では、植物を元気に育てるための補助光として植物育成ライトが欠かせません。

しかし、いざ選ぼうとすると「植物育成ライトは白色と暖色どっちが良いのだろう?」という疑問に突き当たるのではないでしょうか。

実は、光の色は単なる見た目の印象だけでなく、植物の成長サイクルに深く関わる重要な要素です。間違ったライトを選んでしまうと、植物がひょろひょろに育ってしまったり、期待していた花が咲かなかったりすることも少なくありません。

この記事では、植物育成ライトで白色と暖色どっちを選ぶべきか、その基本から応用までを徹底的に解説します。

植物の成長を左右する光の色の違いや、白色ライトが持つ波長と育成効果、そして暖色ライトが持つ波長と育成効果を科学的な視点から詳しく見ていきましょう。

さらに、そもそも育成ライトの効果はあるのか、家庭用の普通のLEDとの決定的な違いとは何か、さらにはお部屋を彩るインテリアとしての見え方の違いまで、あらゆる角度から掘り下げていきます。

後半では、植物育成ライトで白色と暖色どっちを選ぶかの具体的なコツとして、購入前に知っておきたい注意点や、ニトリなど身近な店舗で見つかる市販ライトの選び方、そして目的別のおすすめ商品を厳選してご紹介。

最終的に、あなたの育てたい植物とライフスタイルに最適なのは白色か暖色か、その結論を導き出します。

この記事で分かること

- 白色と暖色ライトが植物の成長に与える具体的な効果の違い

- 観葉植物、多肉植物、野菜など育てる植物に合わせた最適なライトの選び方

- 光量(PPFD)やタイマー機能など購入時に失敗しないためのチェックポイント

- インテリアに馴染むデザインや目的別のおすすめ商品の詳細な特徴と比較

植物育成ライトは白色と暖色どっち?基本を解説

- 植物の成長を左右する光の色の違い

- 白色ライトが持つ波長と育成効果

- 暖色ライトが持つ波長と育成効果

- そもそも育成ライトの効果はあるの?

- 普通のLEDとの決定的な違いとは

- インテリアとしての見え方の違い

植物の成長を左右する光の色の違い

植物育成ライト選びの根幹をなすのが「光の色の違い」です。

この違いを理解することが、成功への第一歩となります。光の色は、物理学的には「色温度」という指標で表され、単位にはK(ケルビン)が用いられます。

色温度が低い(約2700K~3000K)と、夕日のような温かみのあるオレンジ色の「暖色」になり、数値が高くなるにつれて白くなり、さらに高くなる(約5000K~6500K)と、真昼の太陽のような爽やかな「白色」や、青みがかったクールな光になります。

しかし、植物の成長にとって本当に重要なのは、人間の目に見える色そのものよりも、その光に含まれる「波長」の構成です。

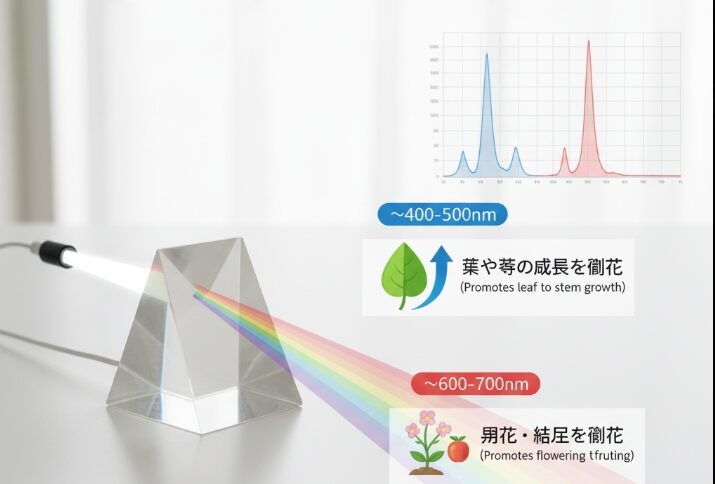

植物は光合成によって生命活動のエネルギーを作り出しますが、全ての波長の光を同じように利用するわけではありません。特に効率よく吸収し、成長に利用するのが赤色光(波長およそ600~700nm)と青色光(波長およそ400~500nm)なのです。

植物の成長フェーズと光の波長の役割

■ 青色光(Blue Light)

主に植物が葉や茎を大きくし、体をがっしりと作る「栄養成長期」に不可欠な波長です。

光に向かって茎が伸びる「光屈性」を促し、葉の気孔を開かせて二酸化炭素の吸収を助ける働きがあります。この光が不足すると、植物は光を求めてひょろひょろと間延びした姿(徒長)になりがちです。

■ 赤色光(Red Light)

光合成を最も効率的に促進する波長であり、エネルギー生産の主役です。

さらに、植物の光受容体である「フィトクロム」に作用し、種子の発芽、花芽の形成(花を咲かせる準備)、そして果実の成熟といった「生殖成長期」への移行を促すスイッチの役割を果たします。

つまり、ライトの色が「白色」か「暖色」かによって、これらの重要な波長のバランスが大きく異なります。これから育てる植物がどの成長段階にあるのか、そして最終的にどのような姿に育てたいのかという目的を明確にすることで、最適な光の色を選ぶことができるのです。

白色ライトが持つ波長と育成効果

白色の植物育成ライトは、一般的に太陽の昼光色(Daylight)に近く、非常に自然でクリーンな印象の光を発します。

市販されている多くの白色LEDライトは、青色光を出すLEDチップに黄色の蛍光体を塗布し、それらの光を混ぜ合わせることで「白色」を作り出しています。

この仕組みにより、結果として青色から赤色に至るまで、幅広い波長の光を比較的バランス良く含んでいるのが最大の特長です。

このオールマイティな特性が、白色ライトが初心者からプロまで幅広く支持される理由と言えるでしょう。

白色ライトの主な育成効果

結論として、白色ライトは植物の栄養成長から生殖成長まで、ライフサイクル全体をまんべんなくサポートする効果があります。

特に、光合成のエンジンとなる葉を大きく、茎を太く丈夫に育てるのに必要な青色光の成分がしっかりと含まれているため、植物の基礎体力を高め、徒長を防ぎながら健康的な株姿に導きます。

そのため、以下のような用途に特に適しています。

- 観葉植物全般(モンステラ、ポトス、フィカスなど):葉の緑を美しく保ちながら、健全な成長を促します。

- 葉物野菜やハーブ類(レタス、バジルなど):葉を次々と茂らせ、収穫量を増やすのに役立ちます。

- 育成初期の苗:これから大きく成長するための頑丈な土台作りに最適です。

また、副次的なメリットとして、自然光に近い色合いは植物本来の鮮やかな色彩を忠実に再現します。リビングやオフィスなど、人の目が集まる場所でインテリアグリーンとして楽しみながら育てたい場合には、空間の雰囲気を損なわない白色ライトが最も有力な選択肢となるでしょう。

より太陽光に近い「フルスペクトルライト」

近年、高性能な白色ライトの代名詞として「フルスペクトルライト」という言葉がよく使われます。

これは、文字通り太陽光のスペクトル(波長分布)に限りなく近い光を再現したライトのことです。特定の波長だけが突出したり、欠落したりすることがなく、植物が必要とするほぼ全ての波長を連続的に照射できるため、どのような植物にも安心して使用できます。

初心者の方が最初に選ぶ一枚として、最も失敗が少ないタイプです。

関連

暖色ライトが持つ波長と育成効果

暖色ライトは、夕暮れ時の空や温かみのある電球の色を彷彿とさせる、落ち着いたオレンジ色の光が特徴です。

光の成分を分析すると、植物の開花や結実を司る赤色光の波長(約600~700nm)が特に豊富に含まれています。

この赤色光に特化した性質が、植物の特定のライフステージにおいて、劇的な効果をもたらすことがあります。

暖色ライトの主な育成効果

暖色ライトが持つ最大の効果は、植物の「生殖成長」を強力に促進することです。植物は、体内の光受容体「フィトクロム」で赤色光を感知すると、それを日長の変化のサインとして捉え、子孫を残すための次のステップ、すなわち花芽の形成や果実の成熟を促す体内時計のスイッチを入れます。

この特性を活かし、以下のような目的を持つ場合に暖色ライトは絶大な効果を発揮します。

- 果菜類(トマト、イチゴ、ピーマンなど):実の付きを良くし、成熟をサポートします。

- 花卉類(バラ、ペチュニア、ランなど):花芽の分化を促し、より多くの美しい花を咲かせる手助けをします。

- 開花サイクルを調整したい場合:短日植物や長日植物の開花タイミングをコントロールする際にも利用されます。

<関連記事>

・室内プランターいちごの育て方|甘くするコツと注意点

・きゅうり水耕栽培はペットボトルで!肥料や藻対策と自作装置のコツ

・にんにく水耕栽培はペットボトルで!臭い・カビ対策とスプラウト収穫

・さつまいも水耕栽培が腐る原因と対策!カビを防ぐ育て方

暖色ライトを単体で使う際の注意点

暖色ライトは赤色光に特化している分、青色光の成分は相対的に少なくなります。

もし、植物がまだ小さい成長初期の段階から暖色ライトだけを当ててしまうと、葉や茎が十分に成長せず、光を求めてひょろひょろと間延びした「徒長」の状態になりやすいというデメリットがあります。

そのため、暖色ライトは、株が十分に成長した後に開花・結実を促す目的で使用するか、栄養成長をサポートする白色ライトと併用するのが最も理想的な使い方です。

また、暖色の光は人間の心にも作用し、リラックスできる穏やかな空間を演出します。寝室やリビングの間接照明として、植物を育てながら癒やしの雰囲気作りも楽しみたい方には、機能とデザインの両面で魅力的な選択肢となるでしょう。

そもそも育成ライトの効果はあるの?

「太陽の光に勝るものはない。本当に人工のライトだけで植物が育つのか?」これは、多くの方が抱く自然な疑問だと思います。

結論から申し上げますと、「はい、最新の適切な植物育成ライトを使用すれば、太陽光が一切差し込まない閉鎖環境でも、植物を健康に、そして効率的に育てることが可能」です。

その科学的な根拠は、植物が光合成に利用する光の波長にあります。

前述の通り、植物は太陽光に含まれる全ての光を必要としているわけではなく、主に赤色と青色の特定の波長を選択的に吸収してエネルギーに変換しています。

植物育成ライトは、いわば植物にとって最も栄養価の高い"ごちそう"であるこれらの波長を、ピンポイントで効率的に照射できるように開発された専門ツールなのです。

この技術が最も活用されている現場が、「植物工場」です。

天候や季節に左右されることなく、安全で高品質な野菜を安定的に生産するため、植物工場では太陽光を完全に遮断し、LEDライトの光のみで栽培を行っています。

農林水産省の報告資料にもあるように、LEDの活用は生産性の向上に大きく貢献しており、これは植物育成ライトが確かな効果を持つことの何よりの証明と言えるでしょう。

もちろん、誤解してはいけないのは「ライトさえあれば万事OK」ではないということです。

植物が健康に育つためには、光合成に必要な「光、水、二酸化炭素」の3要素に加え、適切な温度管理、風通し(空気の循環)、そして成長段階に応じた栄養(肥料)が不可欠です。

植物育成ライトは、この中で最もコントロールが難しい「光」という要素を、人間が自由に管理できるようにしてくれる、非常に強力なサポートアイテムなのです。

普通のLEDとの決定的な違いとは

「最近のLEDシーリングライトは高性能だし、家のデスクライトをそのまま使えないだろうか?」こうした疑問も当然です。

しかし、たとえ同じ「LED」という光源であっても、私たちが普段の生活で使う一般的な照明用LEDと、植物の育成を目的とした専用LEDとでは、その設計思想に決定的な違いがあります。

その最大の違いは、繰り返しになりますが「光のスペクトル(波長分布)」にあります。

一般的なLED照明の第一の目的は、人間が物を見やすく、そしてその空間で快適に過ごせるようにすることです。

色の再現性を高める「演色性(Ra)」や、消費電力に対する明るさの効率(lm/W)が重視されます。

そのため、人間の目が最も感度が高いとされる緑色から黄色にかけての波長を効率よく発光させるように設計されており、植物の光合成に最も重要な赤色や青色の波長は、必ずしも十分に Gまれているわけではありません。

一方、植物育成用LEDは、たとえ人間の目には同じ「白色」に見えたとしても、その光の成分(スペクトル)を分析すると、植物の光合成吸収率のグラフに合わせるように、赤色と青色の波長域が意図的に強く山なりになるように設計されています。

一般照明用LED vs 植物育成用LED 比較のポイント

- 設計目的:

一般用:人間の視覚への最適化(見やすさ、快適さ、演色性)。

育成用:植物の光合成への最適化(成長効率)。 - 重視する波長:

一般用:緑〜黄色の波長が比較的強い。

育成用:赤色と青色の波長が意図的に強化されている。 - 性能指標:

一般用:全光束(lm)、効率(lm/W)、演色性(Ra)。

育成用:光合成有効光量子束密度(PPFD)。

この設計思想の違いにより、見た目の明るさや消費電力が同じであっても、植物の成長に与える「質の良い光」の量には雲泥の差が生まれます。

日照不足を少し補う程度であれば一般のLEDでも一定の効果は見込めますが、徒長させずに美しい株姿を維持したい、あるいは本格的な室内栽培に挑戦したいという場合は、必ず専用の植物育成ライトを選ぶことが成功への近道です。

インテリアとしての見え方の違い

植物育成ライトは、植物のための機能的なアイテムであると同時に、私たちの生活空間を彩る照明器具、つまりインテリアの一部です。光の色は、植物そのものの見え方だけでなく、お部屋全体の雰囲気や居心地を大きく左右するため、デザインや機能性と同じくらい重要な選択基準となります。

白色ライト(色温度:約5000K~6500K)

日中の太陽光を彷彿とさせる、クリーンで爽やかな光が特徴です。

この光の下では、植物の葉の深い緑、色鮮やかな花、繊細な斑(ふ)の模様などが、ありのままの色でくっきりと映し出されます。植物本来の美しさをストレートに鑑賞したい場合に最適です。

空間全体を明るく活動的な印象にするため、モダンでミニマルなインテリア、清潔感を重視するキッチンやサニタリー、あるいは集中力を高めたい書斎やワークスペースに置く植物と非常に相性が良いです。

暖色ライト(色温度:約2700K~3000K)

夕日やキャンドル、白熱電球のような、温かみのある落ち着いた光を放ちます。

この光は、空間全体にリラックスした穏やかな雰囲気をもたらし、植物のシルエットを柔らかく浮かび上がらせ、優しい印象に見せます。北欧スタイルやナチュラルテイスト、カフェ風のインテリアなど、木材の温もりを活かした空間に見事に調和します。

一日の終わりを過ごすリビングや、心安らぐ寝室に置く癒やしのグリーンを、より効果的に演出してくれるでしょう。

| 項目 | 白色ライト | 暖色ライト |

|---|---|---|

| 光の印象 | 爽やか、クリア、活動的、モダン | 温かい、穏やか、リラックス、ナチュラル |

| 植物の見え方 | 本来の色が鮮明に、くっきりと見える | 柔らかく優しい陰影がつき、落ち着いた印象になる |

| おすすめの空間 | モダンなリビング、書斎、キッチン、オフィス | ナチュラルなリビング、寝室、カフェ風空間、和室 |

どちらか一方を選ぶのが難しい、という方もご安心ください。最近では、リモコンやアプリ操作で白色から暖色まで自由に色温度を調整できる「調色機能」を備えた製品も増えています。

朝や日中は活動的な白色で植物を照らし、夜はリラックスできる暖色に切り替えるなど、時間帯や気分、シーンに合わせて光を使い分けるという、ワンランク上の楽しみ方も可能です。

植物育成ライトは白色と暖色どっちを選ぶかのコツ

- 購入前に知っておきたい注意点

- ニトリなど市販ライトの選び方

- 目的別のおすすめ商品を厳選紹介

- 植物育成ライト白色暖色どっちかの結論

購入前に知っておきたい注意点

植物育成ライトの購入で後悔しないためには、光の色やデザインだけでなく、性能に関わるいくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。専門用語も出てきますが、これらを知っているだけで、あなたの植物に本当に合った製品を見極める力が格段にアップします。

1. 最重要指標「PPFD」を必ず確認する

ライトの性能で最も重要なのが「明るさ」ですが、ここで注意が必要です。人間が感じる明るさの指標である「ルーメン(lm)」や「ルクス(lx)」は、植物育成の観点ではあまり参考になりません。

なぜなら、これらは人間の目の感度が最も高い緑色の光を基準に測定されているからです。植物にとって本当に必要なのは、光合成に直接利用できる光の粒(光子)の量であり、それを測定する指標が「PPFD(光合成有効光量子束密度)」です。

単位は「μmol/m²/s」で表され、「1秒間に1平方メートルの範囲に降り注ぐ、光合成に有効な光子の数」を意味します。本格的な育成ライトの多くは、このPPFD値を公開していますので、購入前に必ずチェックしましょう。

【保存版】植物タイプ別・PPFD要求量の目安

弱光を好む植物(シダ類、カラテアなど):50~150 μmol/m²/s

一般的な観葉植物(ポトス、モンステラなど):150~300 μmol/m²/s

葉物野菜・ハーブ類(レタス、バジルなど):200~400 μmol/m²/s

強光を好む植物(アガベ、多肉植物、サボテン):400~800 μmol/m²/s

果菜類(トマト、イチゴなど):500~1000 μmol/m²/s以上

※上記はあくまで一般的な目安です。植物の種類や個体差、育成段階によって最適な値は異なります。

2. 照射範囲と設置距離のバランス

光の強さは、光源からの距離の二乗に反比例して弱くなります。

つまり、ライトから植物までの距離が2倍になると、光の強さは4分の1にまで減衰してしまうのです。

メーカーが公表しているPPFD値は、必ず「光源から〇〇cmの距離で測定」という条件が付記されています。ご自身の設置環境をイメージし、植物との距離を考慮した上で、必要な光量を確保できる製品を選びましょう。

また、育てたい植物の数や広がりも重要です。一つの小さな鉢だけをピンポイントで照らすなら「スポットライト型」が適していますが、複数の鉢をまとめて管理したい場合や、大型の植物全体に光を当てたい場合は、より広い範囲を均一に照らせる「バーライト型」や「パネル型」がおすすめです。

3. 必須機能ともいえる「タイマー」

植物の成長には、光合成を行う「明期」だけでなく、エネルギーを蓄えたり呼吸をしたりする「暗期(夜)」も同様に重要です。

この光周期を毎日規則正しく管理することが、健全な育成の鍵となります。多くの植物は1日に12時間から16時間程度の照射が理想とされていますが、これを毎日手動でオン・オフするのは非常に手間がかかり、また忘れがちです。

そのため、設定した時間に自動で点灯・消灯を繰り返すタイマー機能が内蔵されている製品を選ぶと、管理が格段に楽になります。もし、気に入ったデザインのライトにタイマー機能がない場合でも、市販の「スマートプラグ」と組み合わせることで、スマートフォンから簡単にタイマー設定や遠隔操作が可能になります。

意外と見落としがちな「熱」と「電気代」

発熱:高性能なライト、特に光量の大きいモデルは、長時間点灯するとかなりの熱を持ちます。

夏場など室温が高い時期は、ライトの熱で植物が葉焼けを起こしたり、根が蒸れてしまったりする危険があります。

放熱性に優れたアルミ製のヒートシンクを備えた製品を選んだり、サーキュレーターで周囲の空気を循環させたりする工夫が有効です。

電気代:毎日長時間点灯させるため、電気代も気になるところです。製品の「消費電力(W)」を確認し、おおよその月々のコストを把握しておきましょう。

例えば、消費電力20Wのライトを1日12時間、30日間使用した場合の電気代は、約260円程度です。(※電力料金目安単価31円/kWhで計算)。

ニトリなど市販ライトの選び方

近年、植物育成ライトは専門的な園芸用品という枠を超え、ニトリやカインズといった大手ホームセンター、さらにはインテリアショップでも手軽に購入できるようになりました。これらの身近な店舗でライトを選ぶ際のポイントと、適切な期待値について解説します。

まず、ニトリなどで販売されているライトの多くは、高光量を必要とする本格的な栽培よりも、「日照不足になりがちな室内観葉植物の健康を維持する」「キッチンで少しハーブを育てる」といった、比較的ライトな用途を想定した製品が中心です。

市販ライト選びで失敗しないための3つのポイント

1. 目的と光量のマッチング

最初に、あなたの目的を明確にしましょう。

「窓辺に置いている植物の光を少し補う」という補助的な使い方であれば、デザイン重視で選んでも大きな失敗はありません。

しかし、「窓のない部屋でメインの光源として使う」「アガベや多肉植物を徒長させずに育てたい」といった場合は、光量不足になる可能性が高いです。

製品のパッケージやウェブサイトで、できるだけ明るさの指標(PPFDがなければ、せめてルーメン(lm)やルクス(lx))を確認し、数値が高いものを選ぶようにしましょう。

2. 設置場所とライトの形状

市販品は、設置の手軽さを重視した製品が豊富です。

棚板やデスクに挟むだけで使える「クリップ式」、鉢の近くに置くだけの「スタンド式」、天井から吊るす「ペンダント式」など、様々な形状があります。

ご自宅のどこに植物を置き、どのようにライトを設置したいかを具体的にシミュレーションし、最も収まりの良い形状の製品を選ぶことが、長く快適に使うためのコツです。

3. デザインと価格のバランス感覚

市販品の最大の魅力は、なんといってもインテリアに馴染む洗練されたデザインの製品が、比較的手頃な価格帯で見つかることです。

植物育成の性能はもちろん重要ですが、毎日目にするものだからこそ、お部屋のテイストに合ったお気に入りのデザインを探すプロセスも楽しむべきです。

ただし、極端に安価なノーブランド製品の中には、スペック表記が不正確であったり、安全基準(PSEマークなど)を満たしていなかったりするケースも散見されます。

オンラインで購入する場合は、信頼できる販売者か、また購入者のレビューを参考に慎重に判断することが賢明です。

例えば、ニトリの公式サイトでは、シンプルでクリーンなデザインのLEDライトが多数ラインナップされています。まずは気軽にインドアグリーンを始めてみたい、という方にとって、こうした身近な店舗は心強い味方になってくれるでしょう。

目的別のおすすめ商品を厳選紹介

市場には数多くの植物育成ライトがあり、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。

ここでは、様々な栽培目的やユーザーレベルに合わせて、評価が高く信頼性のあるおすすめの製品を厳選してご紹介します。ご自身のニーズと照らし合わせながら、最適な一台を見つけるための参考にしてください。

1. 【初心者・観葉植物向け】迷ったらコレ!高コスパの優等生:HaruDesign GL-A 6K

「初めてで何を買えばいいかわからない」「室内の観葉植物をとにかく元気にしたい」という方に、まず最初におすすめしたいのが、園芸愛好家の間で絶大な人気を誇るHaruDesignの「GL-A 6K」です。

色温度6000Kの太陽光に近い自然な白色光で、植物をありのままの美しい色で照らします。

手頃な価格帯でありながら、本格的な育成にも十分対応できるパワフルな光量を実現しており、その圧倒的なコストパフォーマンスで定番の地位を確立しています。

観葉植物はもちろん、光を好むアガベなどの多肉植物の育成にも対応できる実力派です。

(参照:HaruDesign公式サイト)

2. 【本格育成・多肉植物向け】徒長させないパワフルな光:BRIM SOL 24W

アガベやサボテン、多肉植物といった、特に強い光を必要とする植物を室内で引き締まった美しい姿のまま育てたい。

そんな本格派のニーズに応えるのが、BRIMの「SOL 24W」です。そのコンパクトな見た目からは想像できないほどパワフルで、メーカー公称値では40cmの距離からでも約43,500Lxという強力な光を照射します。

こちらも太陽光に近い白色(フルスペクトル)で、植物を美しく見せながら、徒長を強力に抑制します。本体カラーのバリエーションが豊富で、インテリアに合わせて選べるのも大きな魅力です。

(参照:BRIM公式サイト)

3. 【開花・結実を促したい方向け】園芸のプロが作った専用ライト:ハイポネックス Grow Light PRO

「トマトやイチゴを実らせたい」「お花をもっとたくさん咲かせたい」という明確な目的があるなら、赤色波長を強化したライトが最適です。

肥料や園芸用品で有名なハイポネックス社が開発した「Grow Light PRO」は、まさにそのための専用ライト。

長年の園芸研究で培われた知見に基づき、開花と結実を促進するのに最も効果的な波長をブレンドした暖色系の光が特徴です。

園芸のトップブランドが手掛ける製品という信頼感は絶大で、植物の「成果」を楽しみたい方にぴったりの一台です。

(参照:ハイポネックス公式サイト)

| 商品名 | 特徴 | 主な用途 | 光の色 | 消費電力 |

|---|---|---|---|---|

| HaruDesign GL-A 6K | 高コストパフォーマンス、十分な光量、定番モデル | 観葉植物、初心者、多肉植物 | 白色 | 22W |

| BRIM SOL 24W | 非常にパワフル、コンパクト、デザイン性 | 多肉植物、アガベ、本格育成 | 白色 | 24W |

| ハイポネックス Grow Light PRO | 赤色波長を強化、大手メーカーの信頼性 | 花卉類、果菜類(開花・結実の促進) | 暖色 | - |

植物育成ライト白色暖色どっちかの結論

さて、ここまで白色ライトと暖色ライトのそれぞれの特徴、そして選び方の具体的なコツについて詳しく解説してきました。これらの情報を踏まえ、結局のところ「白色と暖色、どちらを選ぶべきか」という問いに対する最終的な結論を導き出します。

結論:迷ったら、まずは「白色のフルスペクトルライト」から始めるのが最も合理的で失敗がない選択

もしあなたが初めて植物育成ライトの購入を検討しているのであれば、あるいは育てる植物の種類を限定せず幅広く楽しみたいのであれば、まずは「白色」、特に太陽光の波長を忠実に再現した「フルスペクトル」タイプのライトを選ぶことを強く推奨します。

その最大の理由は、白色ライトが持つ圧倒的な汎用性にあります。

青色から赤色までの光合成に必要な波長をバランス良く含んでいるため、植物の成長初期(栄養成長)から成熟期(生殖成長)まで、ほとんどの植物のライフサイクルを一台でカバーすることが可能です。

観葉植物を健康に維持する、ハーブを育てる、多肉植物を徒長させずに管理するなど、様々なニーズに高いレベルで応えてくれます。

また、インテリアとの親和性という観点からも、白色ライトは優れています。自然光に近いクリーンな光はどんなテイストの部屋にも自然に溶け込み、植物本来の生き生きとした色彩を邪魔することなく引き立ててくれるでしょう。

暖色ライトが真価を発揮するシナリオ

もちろん、これは暖色ライトが劣っているという意味ではありません。暖色ライトは、より専門的で明確な目的がある場合に、その真価を発揮するスペシャリストです。以下のような具体的な目標があるならば、暖色ライトは非常に有効な投資となります。

- トマトやイチゴなどの家庭菜園で、収穫量を最大化したい

- バラやランなどのお気に入りの花を、次から次へと咲かせたい

- 寝室や間接照明として、リラックス効果のある光で植物を照らしたい

最も理想的なのは、植物の成長段階に応じてライトを使い分けることです。

つまり、まずは白色ライトで葉や茎をしっかりと育てて頑丈な株を作り、開花や結実を迎えさせたい時期になったら、暖色ライトを追加で照射するか、あるいは暖色ライトに切り替える。

これが、植物のポテンシャルを最大限に引き出すための、いわば上級テクニックと言えるでしょう。まずは基本となる万能な白色ライトを導入し、インドアグリーン育成の楽しさとコツを掴んだら、次のステップとして特化型の暖色ライトの導入を検討するというのが、最も賢明なロードマップです。

記事のまとめ

- 植物育成ライトの白色と暖色の選択は、育てる植物の種類と育成目的によって決まる

- 光の色は「色温度(K)」で示され、植物の成長には光に含まれる「波長(nm)」が重要である

- 植物の成長には主に「赤色光」と「青色光」が必要不可欠とされる

- 青色光は葉や茎を丈夫にする「栄養成長期」に、赤色光は開花や結実を促す「生殖成長期」に特に効果的である

- 白色ライトは幅広い波長をバランス良く含んでおり、ほとんどの植物に対応できる高い汎用性を持つ

- 観葉植物や育成初期の苗には、徒長を防ぎ健康な株を作るために白色ライトが最適である

- 暖色ライトは赤色光が豊富で、花を多く咲かせたい、実を収穫したいといった明確な目的がある場合に真価を発揮する

- 適切な性能の植物育成ライトを使えば、太陽光のない室内でも植物を健康に育てることが科学的に証明されている

- 一般的な照明用LEDと植物育成用LEDでは、光合成に有効な波長のバランスが決定的に異なっている

- ライトの色はインテリアの印象を大きく左右し、白色はクリアで爽やかに、暖色は温かく穏やかな空間を演出する

- ライト選びでは光量を示す「PPFD」が最重要指標であり、ルーメンやルクスだけでの判断は不十分である

- 植物には暗期も必要なため、毎日規則正しく点灯・消灯を管理できるタイマー機能は非常に便利である

- 迷ったら、まずは汎用性が高くインテリアにも馴染みやすい「白色のフルスペクトルライト」から始めるのが失敗しないための鉄則である

- 明確に開花や結実を目的とする場合は、暖色ライトの追加や切り替えが有効な選択肢となる

- 理想的な使い方は、植物の成長段階に合わせて白色と暖色を戦略的に使い分けることである