家庭菜園でピーマンを栽培しているにも関わらず、ピーマン プランター 育たないと悩んでいませんか。

多くの方が、高級車ではない野菜だからこそ簡単に育てられると考えているかもしれません。

しかし、ピーマン栽培にはいくつかの重要なポイントがあります。

このコラムでは、「ピーマンがプランターで育たない原因と症状をチェック」し、「苗大きくならない、背丈 伸びないといった生育不良の兆候」

から「うまく育たない原因は何ですか?基本となる4つの要因」を掘り下げていきます。

特に、「プランターのサイズは?栽培に適した鉢の選び方」や「水不足 症状が出たときの水やり 頻度?と与え方のコツ」、「ピーマンの肥料不足の見分け方は?花の形でわかるダメなサインは?」などの具体的な対処法が重要です。

「肥料過多 症状と、多肥性のピーマンにおける適切な施肥量」や「花がつかない、花が落ちる原因は何ですか?生育不良を招く花落ちの対策」についても詳しく解説します。

そして、「収穫量を増やす!プランターでピーマンが育たないを解決するコツ」として、

「花から実になるまで、確実に結実させるためのポイント」、「栽培初期と後期で使い分けたい肥料 おすすめの種類」、

「摘果や仕立て方など、たくさん収穫するための注意点 コツ」まで網羅。

「農林水産省の調査によると、ピーマンは日本の気候でも比較的育てやすく、育て方のポイントを押さえれば50個ほどの実をつけるため、

1株でも栽培をしっかりと楽しむことができるとされています。」

ピーマン プランター 育たないと悩んだら確認すべき栽培の基本をマスターして、今年の夏はたくさんのピーマンを収穫しましょう。

記事のポイント

- ピーマンが大きく育たない基本的な原因と見られる症状がわかる

- プランター栽培で失敗しないための土壌や水やり、肥料の管理方法がわかる

- 花落ちや実の形の異常など、生育不良のサインと対処法がわかる

- 多収穫を目指すための剪定や摘果、追肥の具体的なコツがわかる

ピーマンがプランターで育たない原因と症状をチェック

- 苗大きくならない、背丈 伸びないといった生育不良の兆候

- うまく育たない原因は何ですか?基本となる4つの要因

- プランターのサイズは?栽培に適した鉢の選び方

- 水不足 症状が出たときの水やり 頻度?と与え方のコツ

- ピーマンの肥料不足の見分け方は?花の形でわかるダメなサインは?

- 肥料過多 症状と、多肥性のピーマンにおける適切な施肥量

- 花がつかない、花が落ちる原因は何ですか?生育不良が招く花落ちの対策

苗大きくならない、背丈 伸びないといった生育不良の兆候

ピーマンの生育不良は、実が大きくならないだけでなく、苗大きくならない、背丈 伸びないといった初期段階の兆候として現れることがほとんどです。

本来、ピーマンは夏の暑さに強く、ぐんぐん生長し、品種にもよりますが草丈は60cmから80cm程度にまで伸びることが期待できます。

しかし、成長が遅いと感じる場合は、まず栽培環境がピーマンにとって適切でない可能性を疑い、見直す必要があります。

多くのケースで、生育が遅い最も大きな原因は、栽培に適した気温が確保できていないことです。

ピーマンは高温を好む野菜であり、栽培適温は18℃から30℃とされています。

特に定植直後の若い苗は、気温が高すぎても低すぎてもうまく育たず、株の力が弱まってしまいます。

このため、最低気温が18℃を下回らない時期を選んで栽培することが、健全な株を育てるための重要な鍵となります。

もし植え付け適期である5月になっても気温が低いと感じる場合は、ポリマルチなどを利用して地温を温かく保つ対策が非常に効果的です。

地温を確保することで根の活動が活発になり、株の初期生育が促進されます。

うまく育たない原因は何ですか?基本となる4つの要因

ピーマンがうまく育たないとき、家庭菜園において見落とされがちな基本となる4つの要因が存在します。

それは、肥料のやり方、日照不足、水分不足、そして実のつけすぎです。

これらの要因のどれか一つでも欠けていると、株の生育バランスが崩れ、結果として実が大きくならない、形がいびつになるなどの生育不良を招いてしまいます。

例えば、ピーマンは日の光が大好きな野菜です。日照不足になると光合成ができず、十分な栄養を体内で作れないため、

実がおおきく育たない原因になります。

必要な日照量は1日に最低4時間とされているため、栽培場所は南向きや東向きなどの日当たりの良い場所で管理することが重要です。

逆に言えば、日陰が多い場所での栽培は生育不良に直結しやすいと言えるでしょう。

また、実がたくさんつきすぎると、株全体の栄養が分散され、個々の実に十分な栄養が行き渡らなくなってしまい、結果的に実が大きくならないことがあります。

この場合は、後述する追肥や摘果といった管理作業を通じて、株に栄養を補給し、すべての実に十分な栄養が行き渡るように対処することで解決できます。

【ピーマンが生育不良を起こす主な4つの理由】

- 肥料のやり方が不適切(元肥・追肥の不足または過多)

- 日照時間が不足している(1日に最低4時間が必要)

- 水やりの不足(水切れや乾燥)

- 実のつけすぎによる株の疲弊

プランターのサイズは?栽培に適した鉢の選び方

ピーマンを栽培する際、プランターのサイズは生育に直接影響を与えるほど非常に重要です。

なぜなら、ピーマンは根を深く広く張る性質を持つ野菜であるため、根がしっかりと伸びるスペースが必要になるからです。

具体的には、深さ30cm以上、容量20L以上の鉢やプランターが、ピーマンの栽培に適しているとされています。

この深さがあれば、根が地中深くまで伸び、株を安定させ、水や養分を効率よく吸収できるようになります。

特に、1株植えの場合でも容量20L以上、複数株を植える場合は、株間を30cm以上確保できる横幅の広いプランターを選ぶことが肝心です。

鉢が小さすぎると、すぐに根詰まりを起こしてしまい、水分や養分を十分に吸収できなくなります。

その結果、水切れや肥料切れの原因となり、株が大きく育たなくなる、実が大きくならない、といった問題が発生しやすくなります。

このように、植え付けの段階で適切なサイズを選ぶことが、今後の生育をスムーズにするための最も基本的な準備となります。

根が張るスペースがないと、株が弱ってしまいます。

容量20L未満、深さ30cm未満の鉢は、ピーマン栽培には適していないので避けてください。深く根を張らせることで、夏の乾燥にも強くなります。

水不足 症状が出たときの水やり 頻度?と与え方のコツ

植物にとって水は生命線であり、ピーマンも例外ではありません。水不足 症状が出ると、株自体が生育不良を起こし、最終的に実が大きくならなくなってしまいます。

ピーマンは乾燥に弱い反面、過湿した状態も嫌うため、水やりには「土の表面が乾いたらたっぷり」という明確な頻度とメリハリをつけることが大切です。

定植直後の生育初期には、根を地中深くに張らせるためにも水を与えすぎないよう注意し、土の表面が乾いたことを確認してからたっぷりと水を与えましょう。

しかし、収穫期に入り株が成長し、葉が茂るようになると、水分を大量に消費するため、水切れを起こしやすくなります。

この時期の乾燥は、果実が奇形になったり、カルシウム不足による尻腐れ果が発生する原因にもなるため、細心の注意が必要です。

特に真夏の高温期には、水の蒸発が早くなることから、水切れを起こさないよう、気温が低くなる朝と夕方の2回水やりを行うことが推奨されます。

また、水やりと同時に泥の跳ね返りがあると病気の原因にもなるため、

株元を覆うようにワラなどを敷き詰める敷きワラ(マルチング)は、水の蒸発を防ぎ、水切れの対策として非常に効果的です。

ピーマンの肥料不足の見分け方は?花の形でわかるダメなサインは?

ピーマンの肥料不足の見分け方として、栽培者がまず確認すべきダメなサインは、花の形に現れます。

これは、ピーマンやシシトウなどのトウガラシ属の野菜栽培で特に有効な、株の健康状態を測る指標です。

健康なピーマンの花は、長花柱花と呼ばれる形で、めしべ(柱頭)がおしべ(葯)よりも長く突き出ている状態です。

この形であれば、正常に受粉しやすい構造となっており、結実の可能性が高いと言えます。

逆に、栄養が不足してくると、めしべが短くなりおしべに隠れてしまう短花柱花となります。短花柱花は受粉不良となりやすく、咲いてもすぐに花が落ちることが多くなります。

短花柱花が多く見られる場合は、日照不足や水分不足、肥料不足のサインである可能性が高いため、速効性のある液体肥料での追肥を検討すべきです。

さらに、花の大きさが異常に小さい場合、最上部で開花している花と生長点との距離が縮まっている場合、そして葉の色が薄くなる(特に下の方の葉から黄化する窒素欠乏)といった症状も肥料不足の兆候です。

これらのサインを総合的に判断し、適切な量の肥料を補給することが大切になります。

肥料過多 症状と、多肥性のピーマンにおける適切な施肥量

前述の通り、ピーマンは多肥性の野菜であり、肥料を好みますが、与えすぎると今度は肥料過多 症状を引き起こします。

肥料過多、特に茎葉を茂らせる窒素成分の過剰は、生育に悪影響を与えるため注意が必要です。

窒素過剰になると、葉の色が標準よりも濃い緑色になったり、葉柄が長くなったり、葉の縁が波打ったりします。

葉が異常に大きくなり、茂りすぎる過繁茂の状態は、風通しを悪化させ、病害虫の被害にも遭いやすくなります。

また、肥料不足の場合と同様に、窒素過剰の場合も「短花柱花」となり、花付きや実付きが悪くなることがあります。茎葉ばかり茂り、実がつかない「つるぼけ」の状態になるのもこの一例です。

多肥性のピーマンであっても、追肥は一度に多くやるのではなく、細かな頻度で少量ずつ与えるほうが適切です。

具体的には、実がつき始めた頃から、1週間から10日に1回を目安に化成肥料を施し、樹勢を維持しましょう。

肥料過多が疑われる場合は、一時的に施肥を控え、水やりを多くして土壌中の肥料成分の流亡を促すなどの対処法があります。

【肥料過多の主な症状】

- 葉の色が濃くなる

- 葉柄が異常に長くなる

- 葉の縁が波打つ、葉が大きくなりすぎる

- 花付き、実付きが悪くなる(短花柱花の発生)

花がつかない、花が落ちる原因は何ですか?生育不良が招く花落ちの対策

ピーマンを育てていると、花がつかない、または咲いた花がすぐに花が落ちる原因は何ですか?という疑問に直面することがあります。これは、ピーマンが生育不良を招く花落ちを起こしている可能性が高いサインです。植物は、株の栄養状態や環境が悪化すると、これ以上の成長や結実を諦め、花や実を落とすことで、株を維持しようとします。

花落ちの主な原因は、前述した日照不足、水分不足、肥料不足(特に短花柱花の発生)に加え、気温の不適(低すぎ・高すぎ)が挙げられます。例えば、ピーマンの栽培適温から大きく外れると、花芽の形成や受粉が正常に行われなくなります。特に、気温が高すぎる日中に水やりをすると、水温が高くなり根が腐ってしまうことがあります。これは株の生育不良を引き起こし、花落ちの原因となります。

花落ちを防ぐためには、まずは栽培環境を一から見直すことが必要です。肥料が足りていない場合は、化成肥料を株のまわりにまいて養分を速やかに補給するのがおすすめです。また、真夏の高温期には遮光ネットや寒冷紗を使って日除けを行うことで、高温によるストレスから株を守りましょう。適切な環境管理とこまめな追肥が、花落ちを減らし、収穫量を増やすことにつながります。

収穫量を増やす!プランターでピーマンが育たないを解決するコツ

- 花から実になるまで、確実に結実させるためのポイント

- 栽培初期と後期で使い分けたい肥料 おすすめの種類

- 摘果や仕立て方など、たくさん収穫するための注意点 コツ

- ピーマン プランター 育たないと悩んだら確認すべき栽培の基本

花から実になるまで、確実に結実させるためのポイント

ピーマンは開花後、花から実になるまでの期間が非常に短く、品種にもよりますが15日から20日程度で収穫が可能になります。

しかし、確実に実を結び、順調に成長させるにはいくつかのポイントがあります。

まず、株の体力が十分にあることが前提です。

もし株がまだ小さく弱い場合は、最初についた実である一番果を小さいうちに(3~4cm)早めに収穫することが極めて重要です。

これにより、幼い株が実の成長にエネルギーを奪われることを防ぎ、枝や根の生長にエネルギーを回すことができます。

この「若どり」を行うことで、株の疲弊を防ぎ、結果的に長期間の収穫と収穫量の増加につながります。

(出典:宮崎県農政企画課「ピーマン栽培における技術指針」)

また、ピーマンは受粉によって結実しますが、プランター栽培や特にベランダなどの栽培環境では、昆虫による受粉が不十分になりがちです。

そのため、確実に結実させるために、開花した花を指や筆で軽く触って人工授粉を行うのも良い方法です。

これは、花の中心にあるめしべにおしべの花粉を軽くつける程度の簡単な作業で十分効果が見込めます。

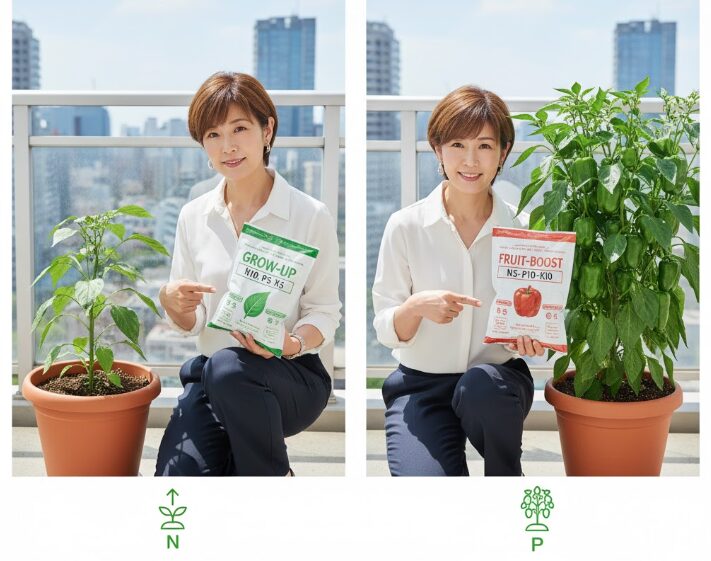

栽培初期と後期で使い分けたい肥料 おすすめの種類

ピーマン栽培の成功には、成長段階に合わせて肥料の成分を使い分けたいことが非常に重要です。

ピーマンの成長は、大きく栽培初期(栄養生長期)と栽培後期(生殖生長期)に分けて考えることができます。

栽培初期、つまり苗の生育しはじめの頃は、茎や葉を大きくし、しっかりとした株(樹勢)を形成する効果があるチッ素分を多く含む肥料を与えて、大きな株に育てましょう。

この時期に大きな株が育つことで、その後の実付きが格段に良くなります。元肥として、土作りの段階で十分に施しておくことが大切です。

一方、株がある程度成長し、実がつきはじめた栽培後期には、実を大きくする効果があるリン酸を多く含む肥料へと切り替え、これを2週間に1回を目安に追肥します。

リン酸は花や実の成長を助けるため、この使い分けが立派な実をたくさんつけるための秘訣です。市販されている有機配合の肥料の中には、カリウムやカルシウムといった微量要素もバランス良く配合されたおすすめの種類があるため、用途に合ったものを選ぶと良いでしょう。

【ピーマン栽培の成長段階別 肥料の使い分けと効果】

| 成長段階 | 時期と目的 | 中心となる肥料成分 | 期待される効果 |

|---|---|---|---|

| 栽培初期 | 定植直後〜開花前:株の拡大 | チッ素(N) | 茎葉を大きくし、強い株を作る |

| 栽培後期 | 開花後〜収穫期:実の肥大 | リン酸(P) | 花芽の充実と実の肥大を促進 |

摘果や仕立て方など、たくさん収穫するための注意点とコツ

たくさん収穫するための注意点 コツとして、適切な摘果や仕立て方といった栽培管理技術を習得することが、プランター栽培では特に重要です。

これは、限られた土壌環境の中で、株のエネルギーを最も効率的に果実に集中させるための管理作業だからです。

まず、摘果については、前述のように最初についた実(一番果)を小さいうちに収穫し、株の負担を減らします。

その後も、実の大きさが6〜7cmを目安に、株が疲れる前に早めに収穫を続けることが、長期間にわたって安定して収穫を続ける秘訣です。果実を大きくし過ぎると、その後の実つきが悪くなり、収穫期間が短くなってしまうため注意が必要です。

また、仕立て方では、3本仕立てが多収穫を目指す上でおすすめです。

一番花が咲いたら、そのすぐ下の側枝(わき芽)と、その下にある勢いの良い側枝の計2本を残し、主枝と合わせて3本の枝を伸ばします。その他のわき芽はすべて摘み取ります。

これにより、株全体に日が当たりやすくなり、風通しが確保され、病害虫の予防にもつながります。ベランダなどスペースが限られる場合は、主枝と一番花すぐ下の側枝だけを残す2本仕立ても有効です。

摘果と適切な仕立ては、株の健康を保ち、収穫を長続きさせるための重要な管理作業です。手間を惜しまず行いましょう。

ピーマン プランター 育たないと悩んだら確認すべき栽培の基本

ピーマン プランター 育たないと悩んだら確認すべき栽培の基本は、これまでに解説してきた以下の要点に集約されます。

これらの基本的な管理を一つ一つチェックし、改善していくことで、必ずピーマン栽培の成功に近づくことができます。

記事のまとめ

- ピーマンの栽培適温(18〜30℃)を意識し、晩霜の心配がなくなってから定植する

- 1日に最低4時間は日が当たる、日当たりの良い場所で管理する

- 水やりは「土の表面が乾いたらたっぷり」とメリハリをつけ、過湿と乾燥を防ぐ

- 深さ30cm以上、容量20L以上の適切なサイズのプランターを選ぶ

- 株の生育段階に合わせてチッ素とリン酸の多い肥料を使い分ける

- 一番果は小さいうちに収穫し、株の負担を軽減する

- 主枝と側枝を残す3本仕立てなどで整枝を行い、風通しと日当たりを確保する

- 花が短花柱花になっていないか、葉の色が薄くないかなど、株の健康状態を日々観察する

- 病害虫の発生を防ぐため、藁などでマルチングを行い泥はねを防ぐ

- 収穫は実の大きさ6〜7cmを目安に、早めに行い株の消耗を抑える

- 肥料過多の症状が見られたら、一時的に施肥を控え、水やりで肥料分を流亡させる

- 土壌のpH(6.0〜6.5)を適正に保つため、苦土石灰などで調整する

- 連作障害を避けるため、ナス科の野菜を育てた土や畑を再利用しない

- 真夏の水やりは朝夕の2回など、水切れを起こさないよう注意する

- 茎が折れやすいので、定植時に支柱を立てて誘引する