ご家庭で食べた後のパイナップルのヘタから、新しい実を収穫する……そんな観葉植物の楽しみ方を超えた栽培に挑戦してみませんか?

この記事では、パイナップル水耕栽培実がなるまでの具体的なプロセスを詳しく解説します。

パイナップル水耕栽培実がなるまでの始め方として、まず挑戦しやすいパイナップルのヘタ水栽培の始め方から、

水耕栽培の基本的な育て方、そして気になる「実がなるまで一体何年かかる?」という疑問にもお答えします。

また、ヘタ栽培、土と水耕どちらが良いのか比較し、それぞれのメリット・デメリットも紹介。

さらに、パイナップル水耕栽培実がなるまでの管理とコツとして、栽培の難所である寒い時期の栽培と冬越しの方法や、葉が枯れる原因と見直す育て方も深掘りします。

水耕栽培でよくある失敗パターンを学び、ずっと成長しない時の見直しポイントを実践すれば、成功率もぐっと上がるはずです。

この記事を通じて、栽培を成功させる注意点とコツをしっかり押さえ、パイナップル水耕栽培実がなるまでを楽しもうという気持ちになっていただけることでしょう。

この記事で分かること

- パイナップルのヘタを使った水耕栽培の具体的な手順

- 実がなるまでの期間と成長段階の目安

- 栽培中のよくある失敗とその原因・対処法

- 季節ごとの管理方法と栽培を成功させるコツ

パイナップル水耕栽培実がなるまでの始め方

- パイナップルのヘタ水栽培の始め方

- 水耕栽培の基本的な育て方

- 実がなるまで一体何年かかる?

- ヘタ栽培、土と水耕どちらが良い?

パイナップルのヘタ水栽培の始め方

パイナップルの水耕栽培は、食べた後のヘタ(専門的にはクラウンと呼ばれます)を利用して、驚くほど手軽に始められるのが最大の魅力です。

しかし、手軽さとは裏腹に、最初のステップを丁寧に行うかどうかが成功率を大きく左右します。

発根を成功させるため、一つ一つの工程の意味を理解しながら進めていきましょう。

1. 新鮮なパイナップルを選ぶ

すべての始まりは、生命力のある元気なヘタを選ぶことから。

スーパーマーケットの果物売り場でパイナップルを選ぶ際は、以下のポイントをチェックしてください。

- 葉の状態:葉全体が生き生きとした濃い緑色で、ハリがあるものを選びます。葉先が枯れていたり、全体が黄色っぽくなっているものは避けましょう。

- 中心の芽:ヘタの中心部を覗き込み、小さな新しい葉が成長しようとしているもの、つまり「成長点」が元気なものが理想的です。

- 外観と香り:実に傷や傷みがなく、甘い香りがするものほど新鮮である可能性が高いです。

2. ヘタを切り取る

次に、清潔な包丁を使い、ヘタを実から切り離します。

この工程でのポイントは、実の部分を少し(1〜2cm程度)厚めに残して切り取ることです。

なぜなら、実の付け根付近には、これから根が伸びてくる「根の原基」という非常に重要な組織が密集しているからです。

この部分を削ぎ落としてしまうと発根しにくくなるため、慎重に作業してください。

3. 下葉と果肉を取り除く

切り取ったヘタの根本付近にある下葉を、手で優しく、しかし確実に取り除いていきます。

茎の白い部分が2〜3cmほど露出するまで、下から上へと剥がしていくイメージです。葉を剥がした付け根あたりに、茶色や黒の小さな点々が見えるはずです。

これが発根の起点となる部分なので、傷つけないようにしましょう。

そして、この工程で最も重要なのが、茎の周りに付着している黄色い果肉を完全に除去することです。

この果肉が水に浸かると、雑菌の格好の栄養源となり、水が腐敗し、ヘタ自体が腐る直接的な原因になります。

スプーンやナイフの背などを使って、きれいに削ぎ落としてください。

腐敗は失敗の最大の原因!

果肉の除去が不十分だと、水に浸けた途端に雑菌が繁殖し、ヘタ全体がぬめり、異臭を放ちながら腐ってしまいます。

この下処理が、栽培の成否の8割を決めると言っても過言ではありません。念入りすぎるくらい、丁寧に行ってください。

4. ヘタを乾燥させる

下処理が完了したら、切り口を「カルス化」させるために乾燥させます。

カルスとは、植物が傷口を保護するために作る、かさぶたのような組織のことです。

直射日光の当たらない、風通しの良い場所で、ヘタを逆さまにして2〜3日から1週間ほど放置します。

切り口が完全に乾き、触っても湿り気を感じなくなったら完了のサイン。

この一手間がカビの発生を劇的に抑え、発根を力強く促進します。

5. 水に浸ける

いよいよ水耕栽培のスタートです。ジャムの空き瓶やガラスのコップなど、ヘタのサイズに合った透明な容器を用意します。

容器に水道水を入れ、下処理したヘタの茎の部分だけが2cmほど水に浸かるようにセットします。

このとき、葉の部分、特に葉の付け根が水に浸からないように水位を厳密に調整してください。

葉が常に濡れていると、そこから腐敗が始まる可能性があります。

ヘタがぐらついて不安定な場合は、茎の部分に爪楊枝を3〜4本、等間隔に少し斜め上に刺し、容器の縁に引っ掛けることで、安定した状態で水に浸けることができます。

お疲れ様でした!ここまでの下準備が本当に大切なんです。

特に、果肉をきれいに取り除いて、しっかり乾燥させる工程を省略してしまうと、あっという間にヘタがダメになってしまうことが多いのです。焦らず、じっくり取り組むことが成功への一番の近道ですよ。

水耕栽培の基本的な育て方

無事に白い根が数本伸びてきたら、第一関門突破です。

ここからは、植物としてのパイナップルが健やかに成長できるよう、日々の管理を通じて最適な環境を整えてあげることが重要になります。

日光、水、栄養の3つの要素をバランス良く提供しましょう。

置き場所と日当たり

パイナップルは、その出自からも分かる通り、太陽の光が大好きな植物です。

発根して、中心から新しい葉が明らかに伸び始めたら、室内の日当たりの良い窓辺が定位置になります。

一日に最低でも4〜5時間は、ガラス越しの柔らかい日光が当たる場所に置いてあげましょう。

ただし、特に夏場の強すぎる直射日光は、葉の組織を傷つけてしまう「葉焼け」の原因となることがあります。

葉が白っぽく変色してきたら、レースのカーテンを一枚挟むなどして、光量を調整してあげてください。

逆に日照が不足すると、葉の色が薄くなったり、徒長(ひょろひょろと力なく伸びること)したりと、成長不良の原因になります。

水の交換頻度

水耕栽培において、水の管理は生命線です。

見た目はきれいに見えても、水中では雑菌が繁殖し、根が呼吸するために必要な溶存酸素がどんどん失われていきます。

特に気温が上がる夏場は水の劣化が早いため、衛生と酸素供給のために毎日交換するのが鉄則です。

冬場でも成長は緩やかになりますが、水の鮮度を保つために2〜3日に1回は必ず交換しましょう。

水換えの際は、ただ水を入れ替えるだけでなく、容器の内側に付着したぬめり(バクテリアの集合体)をスポンジなどでこすり洗いすると、より清潔な環境を維持できます。

肥料の与え方

発根し、新しい葉が数枚展開してきたら、成長の次のステージに進むための栄養、つまり肥料が必要になります。

水道水だけでは、植物の成長に必要な微量元素が不足してしまうためです。

市販されている水耕栽培用の液体肥料(園芸店で手に入ります)を使用します。

重要なのは、製品に記載されている規定の希釈倍率よりも、さらに2〜3倍薄めて使うことです。

最初は2000倍程度のごく薄い濃度から始め、植物の様子を見ながら徐々に濃度を上げていくのが安全です。

肥料が濃すぎると、浸透圧で根の水分が奪われ、根を傷める「肥料焼け」を起こしてしまいます。

「少し物足りないかな?」くらいの濃度を、水換えのたびに与え続けるのが、水耕栽培における施肥のコツです。

肥料を始めるタイミングの目安

白い根が5cm以上にしっかりと伸び、複数本確認できるようになり、かつ中心の成長点から新しい葉が次々と出てくるようになったら、肥料を始める良いタイミングです。焦って早くから与える必要は全くありません。

実がなるまで一体何年かかる?

パイナップルの水耕栽培に挑戦する多くの人が、夢と疑問を同時に抱くのが「家庭で、水耕栽培で、本当にあのパイナップルの実がなるのか?そして、それは一体いつのことなのか?」という点でしょう。

結論から申し上げると、家庭での水耕栽培による収穫は十分に可能ですが、それは決して短い道のりではありません。

栽培環境や管理方法によって大きく左右されますが、一般的にヘタから栽培を開始して開花し、実が成熟するまでには、順調にいって2年半から4年ほどの期間が必要とされています。

これは、パイナップルの一大産地である沖縄県での商業栽培においても、植え付けから収穫まで約2年かかることからも、決して大げさな数字ではないことがわかります。

もちろん、これはあくまで理想的な環境下での目安です。

熱帯植物であるパイナップルにとって、日本の冬の寒さは非常に厳しい試練となります。

冬越しをうまく乗り切れるかどうかが、収穫までの期間、ひいては収穫の可否そのものを大きく左右します。

「え、そんなに!?」と驚かれたかもしれませんね。

でも、だからこそ、焦りは禁物なんです。

すぐに結果を求めるのではなく、日々のわずかな成長、例えば新しい葉が1枚増えたこと、根が1cm伸びたことを喜びながら、まずは美しい観葉植物として気長に育てていく。

そんな心持ちが、最終的な成功への一番の近道かもしれません。まずは花を咲かせることを最初の大きな目標にしてみましょう!

成長のステージ

パイナップルが実をつけるまでの道のりは、大まかに以下の4つのステージに分けられます。

- 発根・活着期(開始後〜数ヶ月):水に浸けたヘタから根が伸び、水分や養分を自力で吸収し始める時期。

- 栄養成長期(〜2年前後):根を伸ばし、葉の枚数を増やして、株全体を大きくしていく、いわば体作りの期間。この時期にどれだけ株を大きく、強くできるかが後の結実につながります。

- 生殖成長期(2年目〜3年目):株が十分に成熟し、葉の数が30〜40枚以上になると、子孫を残すための準備、つまり花を咲かせる準備が整います。

- 開花・結実・成熟期(3年目以降):気温や日照などの条件が整うと、株の中心から花芽がゆっくりと伸びてきます。現れた蕾の周りから、紫色の可憐な花が下から上へと順番に咲き上がります。

受粉は不要で、花が咲き終わった部分が集まって、徐々に私たちが知っているパイナップルの形へと成長していきます。

果実の収穫は長い道のりですが、日々の変化を観察し、記録するのも水耕栽培ならではの大きな楽しみです。

力強く伸びる根の様子や、日に日に大きくなる葉の姿は、きっと日々の癒やしとなるでしょう。

ヘタ栽培、土と水耕どちらが良い?

パイナップルのヘタから栽培を始める方法には、「水耕栽培」の他に、園芸用の土に植える「土耕栽培」もあります。

どちらの方法にも一長一短があり、どちらが絶対的に優れているというものではありません。

ご自身の栽培環境、目的、そして性格に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。ここでは両者の特徴を詳しく比較してみましょう。

| 比較項目 | 水耕栽培のメリット・デメリット | 土耕栽培のメリット・デメリット |

|---|---|---|

| 手軽さ・初期費用 | ◎:容器と水さえあればOK。初期費用はほぼゼロ。 | △:鉢、培養土、鉢底石、鉢底ネットなど、揃えるものが多い。 |

| 衛生・病害虫 | ○:土を使わないため、室内でも清潔。コバエなどの不快な虫が湧きにくい。 | △:土の種類や管理方法によっては、キノコバエなどが発生することがある。 |

| 根の状態の観察 | ◎:透明な容器を使えば、根の伸び具合や健康状態が一目瞭然。異常に早く気付ける。 | ×:根の状態は植え替え時まで確認できず、根腐れなどの発見が遅れがち。 |

| 成長速度とサイズ | △:根を張れるスペースが限られ、栄養も液体肥料に頼るため、成長は比較的緩やか。 | ◎:広々とした土の中で根を自由に伸ばせるため、株が大きく育ちやすく、成長も早い。 |

| 収穫の可能性 | △:不可能ではないが、株を大きくしにくいため、結実させる難易度は高い。 | ◎:株を大きく、強く育てやすいため、収穫できる可能性は水耕栽培よりも格段に高い。 |

| 日々の管理 | △:特に夏場は毎日の水換えが必須となり、手間がかかる。 | ○:水やりは「土の表面が乾いたらたっぷりと」が基本。毎日の世話は不要。 |

栽培方法の選び方:あなたはどっちのタイプ?

- 水耕栽培がおすすめな人

「とにかく手軽に、お金をかけずに始めてみたい」「まずは観葉植物として、お部屋のインテリアグリーンとして楽しみたい」「土を室内に持ち込みたくない、虫がとにかく苦手」 - 土耕栽培がおすすめな人

「どうせなら本格的に、本気で収穫を目指してみたい」「植物を大きく育てることに喜びを感じる」「毎日のこまめな水換えは、性格的に続かないかもしれない」

どちらの栽培方法にも魅力がありますね。ここで、両方の良いとこ取りをする「ハイブリッド栽培」という方法もおすすめです。

これは、まず手軽な水耕栽培で確実に発根させ、根が5〜10cmほどに伸びたら、水はけの良い土に植え替えるという手法です。

この方法なら、最も失敗しやすい発根のプロセスをクリアに観察しながら進められ、その後の力強い成長は土の力に任せることができます。

初心者の方には特におすすめの方法です。

パイナップル水耕栽培実がなるまでの管理とコツ

- 寒い時期の栽培と冬越しの方法

- 葉が枯れる原因と見直す育て方

- 水耕栽培でよくある失敗パターン

- ずっと成長しない時の見直しポイント

- 栽培を成功させる注意点とコツ

- パイナップル水耕栽培実がなるまでを楽しもう

寒い時期の栽培と冬越しの方法

熱帯アメリカが原産のパイナップルにとって、日本の冬の寒さは生育における最大の障壁です。

この時期をいかに上手に乗り越えるかが、翌春からの成長、そして最終的な結実へと繋がる重要な分岐点となります。

適切な冬越し対策で、大切な株を春までしっかりと守り抜きましょう。

パイナップルの生育に適した温度は、園芸情報サイトなどによると一般的に20℃〜30℃とされています。

成長を続けるには最低でも10℃以上を保つのが理想ですが、5℃を下回ると成長が完全に停止し、生命活動を維持するだけの「休眠状態」に入ります。

さらに0℃以下の環境や霜に当たると、細胞が破壊され枯死してしまう危険性が非常に高くなります。

冬の置き場所

秋が深まり、夜間の最低気温が15℃を下回るようになったら、冬越しの準備開始のサインです。屋外で管理している場合は、速やかに室内に取り込みましょう。

水耕栽培で常に室内管理している場合でも、油断は禁物です。

冬の窓辺は、外気の影響で想像以上に温度が下がります。

日中は日当たりの良い窓辺で光を当て、夜間は部屋の中央など、温度変化の少ない場所に移動させるという一手間が、株の体力を温存させます。

水と肥料の管理

冬は成長が緩やかになる休眠期に入るため、植物が必要とする水分量もぐっと減ります。

水の吸い上げが遅くなるため、夏場と同じペースで水を交換していると、根が常に冷たい水にさらされて傷んでしまうことがあります。

ただし、衛生状態を保つための水の交換は必要なので、3〜4日に1回程度を目安に、天気の良い暖かい日の午前中に行うのがおすすめです。

その際、冷たすぎる水道水は避け、少し汲み置きして室温に戻した水を使うと、根への刺激を和らげることができます。

また、暖房の効いた室内は空気が乾燥しがちです。葉の乾燥を防ぎ、ハダニなどの害虫予防にもなるため、霧吹きで葉に水をかける「葉水」を定期的に行うと良いでしょう。

冬場の肥料は「百害あって一利なし」!

休眠期にある植物に肥料を与えても、それを吸収・利用することができません。

行き場を失った肥料分は水中に留まり、かえって根を傷める「肥料焼け」を引き起こす原因となります。

秋の終わり(10月頃)には肥料やりを完全にストップし、春になって気温が安定し、株の中心から新しい葉が動き出すのを確認してから再開するようにしてください。

葉が枯れる原因と見直す育て方

大切に育てているパイナップルの葉が、茶色く枯れたり、元気がなくなったりすると、とても心配になりますよね。

しかし、慌てる必要はありません。葉は植物の健康状態を知らせてくれるサインです。

枯れ方や場所をよく観察し、原因を特定して正しく対処すれば、回復させることが可能です。

原因1:根腐れ

症状:下葉の方から黄色く変色し始め、次第に茶色く枯れていく。株元がぐらついたり、水から異臭がしたりする。

解説:水の交換を怠ることで水中の酸素が欠乏したり、水位が高すぎて葉の付け根まで浸かってしまったりすると、根が呼吸困難に陥り腐敗します。

腐った根は水分や養分を吸収できないため、結果として葉が枯れてしまいます。水耕栽培で最も多いトラブルの一つです。

対処法:すぐにパイナップルを容器から取り出し、根を優しく水洗いします。

黒く変色していたり、触るとブヨブヨと崩れたりする根は、清潔なハサミで全て切り取ってください。

健康な白い根だけを残し、念のため切り口を1日ほど乾燥させてから、新しい容器と清潔な水で再スタートします。

原因2:日照不足

症状:葉全体の緑色が薄くなり、ひょろひょろと力なく伸びる(徒長)。下葉から順番に枯れ落ちていく。

解説:パイナップルは十分な光合成ができないと、新しい葉を作るためのエネルギーを生み出せません。

そのため、古い下葉を自ら枯らして、エネルギー消費を抑えようとします。

対処法:より日当たりの良い、明るい場所へ移動させます。

ただし、暗い場所に慣れていた株を急に強い日差しに当てると「葉焼け」を起こすため、最初の数日はレースのカーテン越しに置くなど、徐々に光に慣らしていくプロセスが重要です。

原因3:寒さ・低温障害

症状:特に冬場に、葉の先端や縁から茶色く枯れ込んでくる。葉全体が赤紫色っぽく変色することもある。

解説:前述の通り、パイナップルは寒さに非常に弱い植物です。

一定の低温に長時間さらされると、細胞が活動を停止し、部分的に壊死してしまいます。

対処法:より暖かく、温度変化の少ない場所に移動させます。

夜間の窓際は特に冷えるため、部屋の中央に置く、段ボールで囲うなどの防寒対策を施しましょう。

原因4:害虫の発生

症状:葉の付け根や裏に、白い綿のようなものや、茶色いカイガラムシが付着している。葉にベタベタした排泄物が見られる。

解説:室内で管理していても、風に乗って害虫が侵入することがあります。

特にカイガラムシやハダニは、植物の汁を吸って株を弱らせ、葉が枯れる原因となります。

対処法:被害が小さいうちであれば、歯ブラシや濡らした布などで物理的にこすり落とすのが最も安全で効果的です。

数が多い場合は、園芸用の殺虫剤を使用しますが、使用方法をよく読んでから散布してください。

水耕栽培でよくある失敗パターン

「手軽に始められる」という言葉の裏には、いくつか陥りやすい落とし穴が潜んでいます。

多くの人が経験する失敗パターンを事前に知っておくことで、同じ轍を踏むのを避け、成功への道をより確実に進むことができます。

失敗パターン1:「最初が肝心」の下処理を甘く見てしまう

状況:「早く水に浸けたい」という気持ちが先走り、果肉の除去や乾燥の工程を省略、または不十分なまま栽培をスタートさせてしまう。

結果:数日から1週間で水が白く濁り、ヘタの切り口からぬめりが出てきて腐敗。異臭を放ち始め、発根する前にダメになってしまう。

対策:本記事で繰り返し強調している通り、ヘタの下処理は栽培の成否を分ける最重要工程です。

果肉の完全除去と、切り口の十分な乾燥は、決して省略してはいけない儀式だと心得ましょう。

この最初の数日間の我慢が、その後の数年間の楽しみに繋がります。

失敗パターン2:「待てずに」栽培時期を間違えてしまう

状況:真冬など、気温が低い時期にパイナップルを食べて、「思い立ったが吉日」とばかりに栽培を始めてしまう。

結果:水温が低すぎてヘタが活動を開始できず、発根しないまま数週間が経過。その間に体力が尽きてしまい、徐々に弱って枯れてしまう。

対策:パイナップル栽培を始めるのに最適なシーズンは、気温が安定して20℃以上になる晩春から夏(5月〜8月頃)です。

この時期であれば、植物の生命活動が活発なため、スムーズな発根が期待できます。

冬に手に入れたヘタは、一旦土に仮植えして室内で春を待つか、次の機会を待つのが賢明です。

失敗は成功のもと、とはよく言いますが、できれば避けたいものですよね。特に最初の「ヘタが腐る」という失敗は、本当に多くの方が経験します。

もし一度失敗してしまっても、それはあなたのせいではなく、多くの人が通る道です。諦めずに、「次は下処理を完璧にするぞ!」という気持ちで、ぜひ再挑戦してみてください!

ずっと成長しない時の見直しポイント

「発根には成功したけれど、そこから何か月も全く葉が大きくならない…」そんな成長の停滞期は、栽培者のモチベーションを削いでしまう悩ましい問題です。

しかし、植物が成長しないのには必ず理由があります。まずは慌てず、その原因を探ってみましょう。

最初に確認すべきは、季節的な要因です。

前述の通り、気温が10℃を下回る晩秋から冬にかけて、パイナップルは休眠期に入ります。

この時期は、自らの生命維持を最優先するため、目に見える成長はほぼ完全にストップします。

これは病気や異常ではなく、植物としての正常な生理現象なので、心配は無用です。春になり、再び暖かくなれば、何事もなかったかのように活動を再開します。

もし、春や夏といった本来の成長期にもかかわらず、全く動きが見られない場合は、以下の育成環境に問題がないか、一つずつチェックしてみてください。

- 光は足りていますか?

成長のエネルギー源である光が不足している可能性があります。室内で最も日当たりと日照時間の長い場所に置けているか、もう一度確認しましょう。

建物の影など、意外な要因で日照時間が短くなっていることもあります。 - 栄養は行き渡っていますか?

発根から数ヶ月が経過しているにも関わらず、一度も肥料を与えていない場合、単純な栄養不足が原因かもしれません。

ごく薄めた液体肥料を与え、様子を見てみましょう。逆に、濃すぎる肥料を与えて根を傷めてしまい、成長が止まるケースもあります。 - 根は窮屈になっていませんか?

成長と共に根も伸び、容器の中でいっぱいになってしまう「根詰まり」状態になると、それ以上成長できなくなります。

容器に対して根がぎゅうぎゅう詰めになっているようなら、一回り大きな容器に移し替えて、根が伸びるスペースを確保してあげましょう。

小さな成長のサインを見逃さないで

株全体の大きさに変化が見られなくても、諦めるのはまだ早いです。株の真上から、中心の成長点をじっと観察してみてください。

ほんの数ミリでも、新しい葉の先端が覗いていたり、葉の色が濃くなっていたりすれば、それはあなたの見ていないところで、ゆっくりと、しかし確実に成長している証拠です。

焦らず、長い目で見守ってあげることが大切です。

栽培を成功させる注意点とコツ

パイナップルの水耕栽培を成功に導き、数年後の収穫という大きな目標を達成するためには、いくつかの重要なコツと心構えがあります。

これまでの内容の総まとめとして、栽培を成功させるための要点を5つの黄金律として整理しました。

成功へと導く5つの黄金律

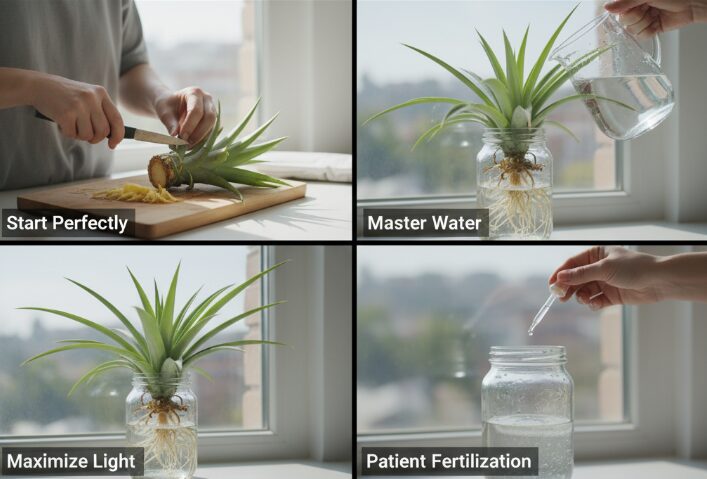

- スタートダッシュを完璧に決める(ヘタ選びと下処理の徹底)

栽培の成功の半分以上は、最初の準備段階で決まります。

葉が青々と茂る、生命力に満ちた新鮮なヘタを選ぶこと。

そして、腐敗の元凶となる果肉を一片たりとも残さず除去し、切り口をしっかり乾燥させること。

この基本を徹底するだけで、失敗のリスクを劇的に減らせます。 - 「水」を制する者は栽培を制する(徹底した水管理)

その名の通り「水耕栽培」の主役は水です。毎日の水換えを面倒がらずに日課とし、常に新鮮で酸素を豊富に含んだ水を供給し続けること。

これが、病気に強い健康な根を育てるための絶対条件です。 - 植物のエネルギー源「光」を最大限に(日照管理)

パイナップルは、光を浴びれば浴びるほど、それをエネルギーに変えて力強く成長します。

室内で最も日当たりの良い一等地を彼らのために用意し、光合成を最大限に促してあげましょう。

これが、葉を増やし、株を大きくするための原動力となります。 - 急がば回れ、の精神で(肥料管理)

愛するがゆえに、早く大きくしたい一心で濃い肥料を与えてしまうのは、最も避けたい「ありがた迷惑」です。

「薄く、長く、継続的に」が施肥の基本。

規定よりも薄めた液体肥料を、水換えの際に少量ずつ与え続けるのが、最も安全かつ効果的な栄養補給の方法です。 - 最大の秘訣は「時間」という名の愛情(気長な心構え)

パイナップルが実をつけるまでには、数年という長い時間が必要です。

日々のわずかな変化を発見して喜び、時には成長が止まる時期も焦らず見守る。

観葉植物と長く付き合うような気持ちで、ゆったりと向き合うこと。これこそが、何よりの成功の秘訣と言えるでしょう。

(参照:NHK出版 みんなの趣味の園芸)

パイナップル水耕栽培実がなるまでを楽しもう

この記事では、ご家庭で食べたパイナップルのヘタを利用して、水耕栽培で新たな実を収穫するまでの具体的な方法とコツを、始め方から日々の管理、トラブルシューティングまで網羅的に解説しました。

最後に、この長いようで短い栽培の旅を楽しむための重要なポイントを、リスト形式で振り返ってみましょう。

記事のまとめ

- 栽培の成功は生命力あふれる新鮮なヘタ選びから始まる

- 失敗を防ぐ鍵は果肉の完全除去と切り口の徹底乾燥にある

- 水に浸けるのは茎の部分だけで葉の付け根は濡らさない

- 置き場所は室内で最も日当たりの良い場所を確保する

- 清潔な環境を保つため水の交換は夏場は毎日行う

- 成長期には薄めた液体肥料を継続的に与え栄養を補給する

- 実がなるまでの期間は2年半から4年と気長に構える

- 手軽さなら水耕栽培、収穫の可能性なら土耕栽培を選ぶ

- 日本の冬を越すには10℃以上の暖かい室内での管理が必須

- 冬は休眠期に入るため肥料やりは完全にストップする

- 葉が枯れる原因の多くは根腐れであり水の管理を見直す

- 栽培開始は植物が活発に動く春から夏が最も成功しやすい

- 成長が止まっても季節的な要因もあるため焦らず原因を探る

- 成功の秘訣は最初の丁寧な下準備と日々の地道な管理にある

- 結果を急がず日々の小さな成長を発見し楽しむ心が何より大切