大葉の室内栽培で虫を見つけてしまい、どうすれば良いか悩んでいませんか。室内なら安心だと思っていたのに、がっかりしますよね。

この記事では、大葉の室内栽培で虫が発生する原因と種類を突き止め、特に室内で気をつけたい害虫の種類や、注意したいハダニの被害とは何かを詳しく解説します。

また、虫を招くNGな栽培環境や、日当たり不足は虫の発生に関係するのかといった疑問にもお答えします。水耕栽培で育たない原因と対策にも触れながら、大葉の室内栽培で虫を寄せ付けない育て方の具体的なノウハウをまとめました。

初心者でもできる虫がつかない方法から、適切な置き場所と光の管理、乾燥を防ぐ水やりと葉水のコツ、さらには防虫ネットの活用も効果的であることを紹介します。

たくさん収穫するためのコツを知り、まとめとして大葉の室内栽培は虫対策が鍵であることを理解すれば、もう虫に悩まされることはありません。

- 室内栽培で大葉に付く害虫の種類とその特徴

- 害虫の発生原因となるNGな栽培環境

- 初心者でも簡単にできる具体的な虫対策

- 虫を防ぎながら大葉を元気に育てる管理方法

大葉の室内栽培で虫が発生する原因と種類

- 室内で気をつけたい害虫の種類

- 特に注意したいハダニの被害とは

- 虫を招くNGな栽培環境

- 日当たり不足は虫の発生に関係する?

- 水耕栽培で育たない原因と対策

室内で気をつけたい害虫の種類

大葉を室内で栽培しているからといって、害虫のリスクがゼロになるわけではありません。室内環境でも発生しやすい害虫がいくつか存在します。主な種類を知っておくことで、早期発見と迅速な対策が可能になります。

特に注意が必要なのは、アブラムシ、ハダニ、そしてコバエの3種類です。これらは非常に小さく、気づかないうちに侵入・繁殖しているケースが少なくありません。

窓やドアの開閉時や、新しい苗や土を持ち込んだ際に家の中に入り込むことが主な原因です。

それぞれの害虫の特徴と発生しやすい環境を、以下の表にまとめました。

| 害虫の種類 | 特徴 | 発生しやすい環境 | 主な被害 |

|---|---|---|---|

| アブラムシ | 2〜4mm程度の小さな虫。植物の汁を吸う。驚異的な繁殖力を持つ。 | 風通しが悪く、湿気が多い場所。暖かい環境。 | 葉や茎が変形・変色する。成長が阻害される。排泄物が原因でカビが発生する。 |

| ハダニ | 0.5mm程度と非常に小さく肉眼では見えにくい。葉の裏に寄生する。 | 高温で乾燥した場所。エアコンの風が当たる場所など。 | 葉に白い斑点ができ、やがて葉全体がかすり状になる。光合成ができなくなり枯れる。 |

| コバエ | 土の中に産卵する。成虫が飛び回ることで気づくことが多い。 | 土が常に湿っている過湿状態。有機肥料の使用。 | 幼虫が根を食害し、生育不良を引き起こす可能性がある。 |

これらの害虫は、一度発生すると完全な駆除が難しい場合があります。そのため、まずは「発生させない」という予防の意識を持つことが何よりも大切です。

特に注意したいハダニの被害とは

前述の通り、室内栽培で最も警戒すべき害虫の一つがハダニです。ハダニはクモの仲間で、非常に小さいため発見が遅れがちになります。被害が進行してから気づくケースが多く、手遅れになることも少なくありません。

ハダニの被害の初期症状は、葉の裏側に白いカスリのような小さな斑点が多数現れることです。これはハダニが葉の養分を吸った跡で、人間でいう貧血のような状態です。この段階ではまだ大葉の見た目に大きな変化はありませんが、放置すると被害は急速に拡大します。

被害が進行すると、以下のようになります。

- 葉の色が全体的に白っぽく抜けてくる

- 葉の元気がなくなり、しおれてくる

- 葉や茎の周りにクモの巣のような細い糸が張られる

- 最終的に葉が枯れ落ち、株全体が弱ってしまう

ハダニは乾燥を好む

ハダニは高温で乾燥した環境を非常に好みます。特に、エアコンの風が直接当たるような場所は、ハダニにとって最高の繁殖場所になってしまうため、絶対に避けるようにしてください。

ハダニは水に弱いため、対策としては定期的な「葉水(はみず)」が極めて有効です。霧吹きで葉の表だけでなく、ハダニが潜む葉の裏側にもしっかりと水をかけることで、発生を予防し、増殖を抑制できます。

虫を招くNGな栽培環境

害虫を寄せ付けないためには、まず虫にとって居心地の悪い環境を作ることが基本です。逆に言えば、知らず知らずのうちに虫を招き入れる「NGな栽培環境」を作ってしまっている可能性があります。

ご自身の栽培環境が当てはまっていないか、チェックしてみましょう。

風通しが悪い

最も一般的な原因が、風通しの悪さです。空気がよどんだ場所は、湿気がこもりやすく、アブラムシや病気の温床となります。特に、部屋の隅や壁際にプランターをぴったりつけて置くと、空気の流れが遮られてしまいます。

定期的に窓を開けて換気したり、サーキュレーターで室内の空気を循環させたりする工夫が必要です。

土の過湿状態

水のやりすぎは根腐れの原因になるだけでなく、コバエを発生させる大きな原因となります。土の表面が常にジメジメと湿っている状態は、コバエにとって絶好の産卵場所です。水やりは、土の表面が乾いたのを確認してから、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。「こまめに少しずつ」ではなく、「乾いたらたっぷり」を心がけましょう。

肥料の与えすぎ

意外かもしれませんが、肥料、特に窒素成分の多い肥料を与えすぎると、葉が柔らかく育ちすぎてしまい、アブラムシなどの害虫にとって格好のターゲットになります。植物を元気にしたい一心での施肥が、かえって害虫を呼び寄せてしまうのです。肥料は規定の量を守り、成長の様子を見ながら与えることが大切です。

日当たり不足は虫の発生に関係する?

「日当たりが悪いと、虫が発生しやすくなる」という話を耳にしたことがあるかもしれません。これは、直接的な因果関係というよりは、間接的な影響が大きいと言えます。

結論から言うと、日当たり不足自体が虫を呼び寄せるわけではありません。しかし、日照が不足すると大葉の生育が悪くなり、株が軟弱に育ってしまいます。

このような弱った植物は、害虫に対する抵抗力が低下するため、結果的に虫の被害に遭いやすくなるのです。

日光の役割と虫への抵抗力

植物は光合成によって生育に必要なエネルギーを作り出します。日光が不足すると、光合成が十分に行われず、茎が間延び(徒長)したり、葉の色が薄くなったりします。

このように健康に育たなかった株は、病害虫への抵抗力が弱く、一度虫がつくと被害が広がりやすくなります。

大葉は本来、日光を好む植物ですが、強すぎる直射日光は葉を硬くしてしまう原因にもなります。室内栽培での理想は、レースのカーテン越しのような、明るい半日陰です。

もし適切な場所が確保できない場合は、植物育成用のLEDライトで光を補ってあげることで、健康な株を育て、間接的に害虫のリスクを減らすことができます。

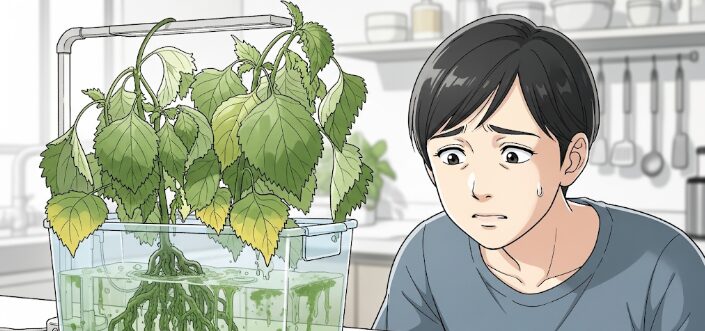

水耕栽培で育たない原因と対策

土を使わない水耕栽培は、清潔でコバエなどの土由来の害虫リスクを減らせるため、室内栽培で人気の方法です。しかし、「なぜかうまく育たない」という声も少なくありません。その原因は主に4つ考えられます。

① 肥料(養液)の濃度が不適切

水耕栽培の成否を分ける最も重要な要素が、液体肥料の濃度管理です。濃度が濃すぎると「肥料焼け」を起こして根が傷み、逆に薄すぎると栄養不足で成長が止まってしまいます。必ず使用する液体肥料のパッケージに記載されている希釈倍率を守り、正確に計量することが大切です。

② 酸素不足

土での栽培と違い、水耕栽培では根が常に水に浸かっています。水中の溶存酸素が不足すると、根が呼吸できずに根腐れを起こしてしまいます。対策として、定期的に溶液を交換して新鮮な酸素を供給したり、エアポンプを導入して強制的に空気を送り込んだりする方法が有効です。

ペットボトルなどで簡易的に行う場合は、毎日ボトルを軽く振って空気を混ぜてあげるだけでも、酸素不足の解消に繋がります。

③ 水温の上昇

特に夏場に注意したいのが水温です。大葉の生育に適した水温は20〜25℃程度ですが、室温が高いと水温も上昇し、根が傷んだり雑菌が繁殖しやすくなったりします。容器を断熱材で覆ったり、凍らせたペットボトルをそばに置いたりして、水温が上がりすぎない工夫をしましょう。

④ 藻(も)の発生

容器が透明で光が透過すると、養液の中に緑色の藻が発生することがあります。藻は植物と養分を奪い合うだけでなく、水中の酸素を消費するため、大葉の生育を著しく妨げます。容器をアルミホイルで覆うなどして、光を完全に遮断することが最も効果的な対策です。

大葉の室内栽培で虫を寄せ付けない育て方

- 初心者でもできる虫がつかない方法

- 適切な置き場所と光の管理

- 乾燥を防ぐ水やりと葉水のコツ

- 防虫ネットの活用も効果的

- たくさん収穫するためのコツ

- まとめ:大葉の室内栽培は虫対策が鍵

初心者でもできる虫がつかない方法

大葉の室内栽培を始めたばかりの方でも、いくつかの基本的なポイントを押さえるだけで、害虫の発生リスクを大幅に減らすことが可能です。難しいテクニックは不要で、日々の少しの心がけが重要になります。

まず最も手軽で効果的なのが、植物の状態を毎日観察する習慣をつけることです。水やりのついでに、葉の裏や新芽のあたりをチェックしてみてください。

もし虫や卵、白い斑点などを見つけたら、被害が広がる前にティッシュで拭き取ったり、その葉だけを摘み取ったりすることで、初期段階での対処ができます。

「早期発見・早期駆除」が、農薬を使わずに栽培を成功させる最大の秘訣ですよ!

また、購入してきた苗や土には、すでに害虫の卵や幼虫が潜んでいる可能性があります。プランターに植え付ける前に、苗の葉の裏などをよく確認しましょう。可能であれば、植え付け時に土に混ぜ込むタイプの予防薬を使用するのも一つの手です。天然由来成分の製品も市販されています。

さらに、大葉の近くに、虫が嫌う香りを持つコンパニオンプランツ(ミントやマリーゴールドなど)を置くのも、手軽な予防策としておすすめです。

適切な置き場所と光の管理

前述の通り、植物が健康であれば、病害虫への抵抗力も高まります。大葉を元気に育てるためには、置き場所と光の管理が非常に重要です。室内栽培における最適な環境を整えてあげましょう。

置き場所のポイント

大葉の栽培に最適なのは、風通しの良い、明るい半日陰です。

具体的には、直射日光が長時間当たらず、レースのカーテン越しに柔らかな光が入る窓辺などが理想的です。

強い西日が当たる場所は葉が硬くなる「葉焼け」の原因になるため避けましょう。

また、エアコンの風が直接当たる場所は、極端な乾燥を招きハダニの発生原因となるため、絶対に避けてください。

プランターの向きを変えよう

同じ向きで置きっぱなしにしていると、光の当たる側にだけ葉が茂り、株全体の形が歪んでしまいます。

1週間に1〜2回、鉢を90度ほど回転させて、株全体に均等に光が当たるようにしてあげると、バランス良く元気に育ちます。

光の管理

日本の住宅環境、特にマンションなどでは、季節や方角によって十分な日照時間を確保するのが難しい場合があります。

もし葉の色が薄くなったり、茎がひょろひょろと間延びしたりするようであれば、それは光量不足のサインです。

そのような場合は、植物育成用のLEDライトで光を補うのが最も効果的です。

LEDライトは熱をほとんど発しないため、葉の近くに設置しても葉焼けの心配が少なく、室内でも安定した光合成を促すことができます。1日あたり8〜12時間程度の照射が目安です。

乾燥を防ぐ水やりと葉水のコツ

室内栽培における害虫対策では、「乾燥させないこと」が非常に重要なキーワードとなります。特にハダニは乾燥した環境で爆発的に増殖するため、適切な湿度管理が欠かせません。そのための基本となるのが、正しい水やりと葉水です。

水やりの基本

水やりの基本は、「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。この方法により、土の中に新しい酸素が供給され、根が健康に育ちます。受け皿に溜まった水は、根腐れやコバエの発生源になるため、必ず毎回捨ててください。

「毎日少しずつ」という水のやり方は、土の表面しか湿らず、中心部まで水が届かないためNGです。また、土が常に湿った状態になり、根腐れや害虫の原因となります。

葉水の重要性とコツ

葉水(はみず)とは、霧吹きなどで葉に直接水を吹きかけることです。これは大葉の害虫対策において、最も簡単かつ効果的な方法の一つです。葉水には主に2つのメリットがあります。

- 湿度を保ち、ハダニの発生を予防する

前述の通り、水に弱いハダニは、葉が湿っている環境では活動・繁殖しにくくなります。 - 葉の上のホコリを洗い流す

室内に置いていると意外と葉にホコリが溜まります。ホコリは光合成を妨げるだけでなく、害虫の隠れ家にもなります。

葉水を行う際は、葉の表面だけでなく、害虫が潜みやすい葉の裏側にも念入りにスプレーするのがコツです。特に乾燥しやすい夏場や、暖房を使う冬場は、毎日行うと良いでしょう。

防虫ネットの活用も効果的

これまでに紹介した環境管理や観察に加えて、より物理的に虫の侵入を防ぐ方法として、防虫ネットの活用が非常に効果的です。

特に、窓を開けて換気することが多い季節には、外からの害虫の侵入リスクが高まるため、大きな安心材料となります。

室内栽培で防虫ネットを使う場合、プランター全体をすっぽりと覆うように設置します。

支柱を数本立ててネットが葉に直接触れないように空間を作ってあげると、風通しも確保できて一石二鳥です。

ネットの目が細かいもの(0.6mm〜1mm目合い)を選べば、アブラムシのような小さな虫の侵入も防ぐことができます。

防虫ネット活用のメリット

- 物理的な侵入防止:外から飛来するほとんどの害虫をシャットアウトできる。

- 農薬使用の削減:虫の侵入自体を防ぐため、殺虫剤などを使う機会を減らせる。

- 安心感:「いつの間にか虫が…」という心配が減り、安心して栽培に集中できる。

ただし、デメリットとして、ネットをかけることで多少日当たりが悪くなることや、水やりや収穫の際に一手間増える点が挙げられます。

とはいえ、害虫被害に遭ってからの駆除の手間と比べれば、はるかに簡単です。特にベランダに近い窓際などで栽培している場合は、積極的に導入を検討する価値があるでしょう。

たくさん収穫するためのコツ

害虫対策を万全にしたら、次はいよいよ収穫量を増やすためのステップです。大葉は生命力が強く、少しの工夫で次から次へと葉を収穫できるようになります。ポイントは「摘心(てきしん)」と「追肥(ついひ)」です。

摘心で収穫量アップ

摘心とは、植物のてっぺんにある主茎の芽(成長点)を摘み取ることです。大葉は放っておくと上へ上へと伸びていきますが、草丈が20〜30cmくらいになったタイミングで一番上の芽をハサミでカットします。これにより、上への成長が止まり、代わりに脇から新しい芽(脇芽)がどんどん伸びてくるようになります。

この脇芽が成長して枝が増えることで、株全体のボリュームがアップし、結果的に収穫できる葉の枚数が格段に増えるのです。摘み取った芽も、もちろん美味しく食べられます。

適切な追肥

大葉は「肥料食い」とも言われるほど、生育に多くの養分を必要とします。特に収穫が始まったら、葉を作るためにどんどん土の中の養分を消費していきます。そのため、定期的な追肥が欠かせません。

2週間に1回程度を目安に、水で薄めるタイプの液体肥料を与えるのが手軽でおすすめです。肥料が不足すると、葉の色が薄くなったり、新しい葉が出にくくなったりします。ただし、前述の通り、肥料の与えすぎは害虫の原因にもなるため、必ず規定の希釈倍率を守りましょう。

収穫する際は、下の方の大きな葉から順番に摘み取っていくのが基本です。一度にたくさん収穫しすぎると株が弱ってしまうので、全体の3分の1程度の葉は常に残しておくようにしてくださいね。

まとめ:大葉の室内栽培は虫対策が鍵

この記事では、大葉の室内栽培における虫対策を中心に、発生原因から具体的な予防法、そしてたくさん収穫するためのコツまでを解説しました。最後に、記事の要点をリストで振り返ります。

- 室内栽培でもアブラムシやハダニは発生する

- 害虫の主な侵入経路は窓や新しい土から

- 特にハダニは高温で乾燥した環境を好む

- 風通しの悪さや土の過湿は害虫の温床になる

- 日当たり不足は株を弱らせ間接的に害虫を招く

- 水耕栽培は養液濃度・酸素・水温・遮光が重要

- 毎日の観察で害虫を早期発見・早期駆除する

- 置き場所は風通しの良い明るい半日陰がベスト

- エアコンの風が直接当たる場所は絶対に避ける

- 光が足りない場合はLEDライトで補光する

- 水やりは「乾いたらたっぷり」が基本

- 葉水は葉の裏側にも念入りに行うのがコツ

- 物理的に虫を防ぐ防虫ネットの活用も有効

- 摘心を行うと脇芽が増えて収穫量がアップする

- 収穫期は2週間に1回程度の追肥を忘れない

これらのポイントを実践すれば、室内での大葉栽培がより一層楽しく、そして美味しくなるはずです。虫の心配を減らし、新鮮な大葉を存分に楽しんでください。