シャキシャキとした食感とスタミナ満点の風味で、餃子やニラ玉など家庭料理に欠かせないニラ。

プランターで手軽に育てられることから家庭菜園でも人気の野菜ですが、

冬の訪れとともに「葉が枯れてしまった!」と焦ってしまう方は少なくありません。

「失敗して枯らせてしまったのだろうか?」「もう捨ててしまうしかないのかな?」

もし今、あなたがそのような不安を感じているなら、どうぞ安心してください。

実はその「枯れ」は、ニラが厳しい冬を乗り越えるために自ら選んだ生存戦略であり、

春に最高品質の葉を収穫するための重要な準備期間なのです。

プロの農家は、この冬の期間を「ただ休ませる」のではなく、

「次のシーズンの収量と味を決めるための仕込み期間」として捉えています。

この時期の管理ひとつで、春に萌芽するニラの太さ、柔らかさ、そして香りの強さが劇的に変わるからです。

この記事では、ニラが冬に見せる生理的な変化の仕組みから、

プランター栽培ならではのメリットを活かした冬越しのテクニック、

さらには冬の間も収穫を楽しむための裏技まで、初心者の方にも分かりやすく、

かつマニアックな視点も交えて徹底解説します。

この記事で分かること

- 冬に葉が枯れるメカニズムと、春に向けた正しい休眠管理の方法

- プランター栽培で失敗しない、冬の水やり頻度と肥料の絶妙なタイミング

- 冬でも室内やトンネル栽培で、新鮮なニラを収穫し続けるための裏技

- 春の収穫量を劇的に増やし、数年間楽しみ続けるための株分けと土作りの極意

冬のニラ栽培をプランターで成功させる管理

冬のプランター栽培において最も大切なのは、「何をするか」と同じくらい「何をしないか」を理解することです。

ニラの生理現象を正しく理解してあげることで、過保護による失敗を防ぎ、

翌春の収穫量を劇的に変えることができます。

「枯れてしまった」と諦める前に、ニラが冬にどのような状態にあり、

土の中で何が起きているのかを深掘りしていきましょう。

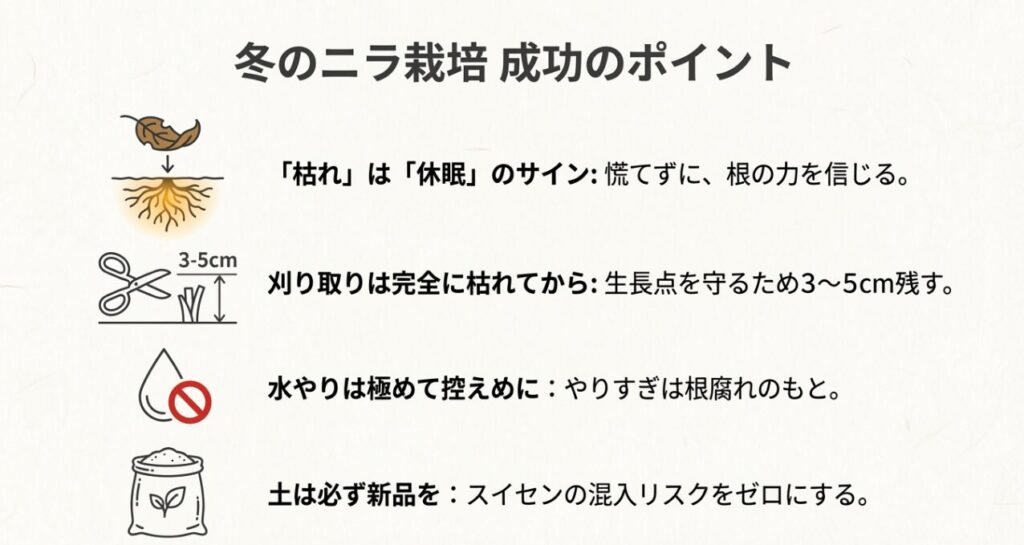

葉が冬に枯れるのは休眠のサイン

11月を過ぎて平均気温が下がり、日が短くなってくると、それまで青々としていたニラの葉は徐々に鮮やかさを失い、

黄色く変色し、やがて茶色く枯れ込んで地面に倒れ伏します。

初めてこの光景を見ると、「病気にかかったのではないか」「水やりを忘れて枯らしてしまった」と自分を責めてしまうかもしれません。

しかし、これは枯死(植物としての死)ではなく、

寒さに耐えるために自らスイッチを切り替えた「休眠(Dormancy)」という状態なのです。

ニラのような多年草は、氷点下にもなり得る冬の寒風に晒される地上部(葉)を維持し続けると、

体内の水分が凍結して細胞が破壊されるリスクがあります。

そこで、エネルギー消費の激しい地上の葉を自ら枯らし、

その分の養分(炭水化物やタンパク質)を地下の根や鱗茎(りんけい:球根のような部分)にギュッと転流(移動)させて冬を越すのです。

つまり、見た目は枯れ草のように見えても、土の中では根がしっかりと生きており、

春の暖かさを感じ取って爆発的に成長するためのエネルギーを蓄えている最中なのです。

「枯れ=失敗」ではなく、「枯れ=エネルギー充填完了」の合図だと捉えてください。

品種による休眠の深さの違い

ホームセンターでよく売られている「グリーンベルト」などの大葉系品種は、比較的休眠が浅い性質を持っています。

そのため、暖冬の年や暖かい地域では、真冬でも完全には枯れきらず、

少し緑色が残る「半休眠」の状態になることもあります。

逆に、昔ながらの在来種は休眠が深く、地上部が完全に消滅することが多いです。

どちらも正常な反応ですので安心してください。

<関連記事>

・ニラ植え替え時期はいつ?株分け更新で太く育てるタイミング - saien-Labo

冬の刈り取り時期と正しい方法

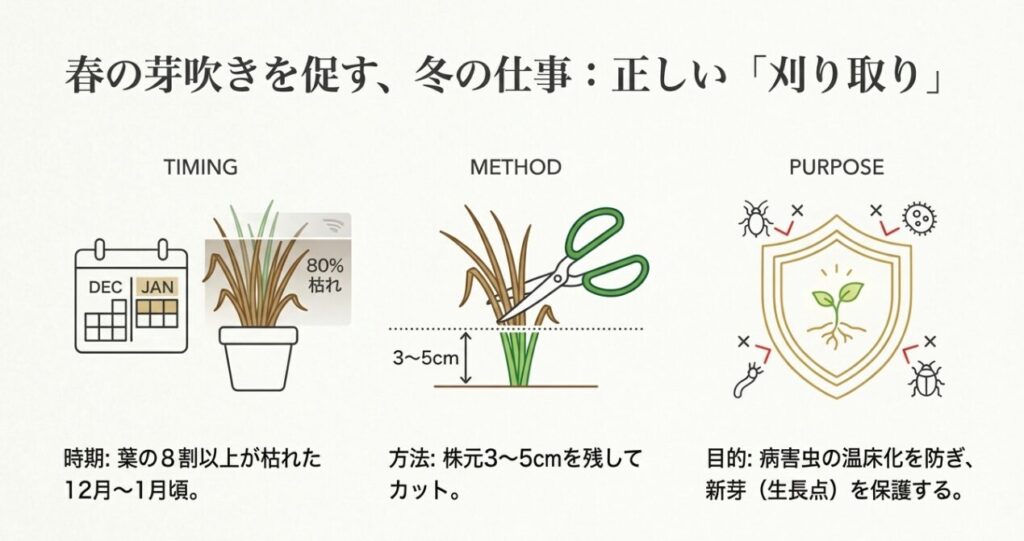

休眠に入ったニラに対して、私たち栽培者が行うべき最初の大仕事が、

枯れた地上部の「刈り取り」です。

「枯れているなら、いつ切っても同じでしょ?」と思われるかもしれませんが、実はタイミングが非常に重要です。

最適な時期の目安は、地上部の8割以上が黄色く枯れ込んだ12月から1月頃です。

なぜ完全に枯れるまで待つ必要があるのでしょうか?

それは前述した「養分の転流」に関係しています。

葉にまだ緑色が残っているうちは、ニラは光合成を行ったり、

葉に残っている養分を一生懸命に根へ送っている(バックさせている)最中です。

この段階で慌てて葉を切ってしまうと、根に蓄えられるはずだったエネルギーを捨ててしまうことになり、春の初期生育が悪くなってしまいます。

刈り取りの具体的な手順は以下の通りです。

刈り取りのステップ

- 葉が茶色くカラカラになるまでじっくり待ちます。

- 株元(地際)から3cm〜5cmほどの高さを残して、よく切れるハサミでバッサリとカットします。

- 刈り取った枯葉は、プランターの上に残さず全て取り除きます。

ここで重要なのが「3cm〜5cm残す」という点です。

地面ギリギリで深刈りしてしまうと、春に出てくる新芽の元となる「生長点」や、

寒さから身を守っている「越冬芽」を傷つけてしまう恐れがあります。

少し長めに残しておくことが、株を守るクッションの役割を果たします。

また、枯れた葉は繊維が強く意外と切りにくいものです。

切れ味の悪いハサミで無理に引きちぎると根が浮いてしまうことがあるため、園芸用の鋭いハサミを使うのが鉄則です。

アルスコーポレーション クラフトチョキ 園芸・農作業・家庭菜園用

また、刈り取った後の「掃除(サニテーション)」も重要です。

枯葉をプランターの上に放置すると、灰色かび病などの病原菌の温床になったり、

アブラムシやアザミウマなどの害虫が冬を越すための暖かいシェルターを提供することになってしまいます。

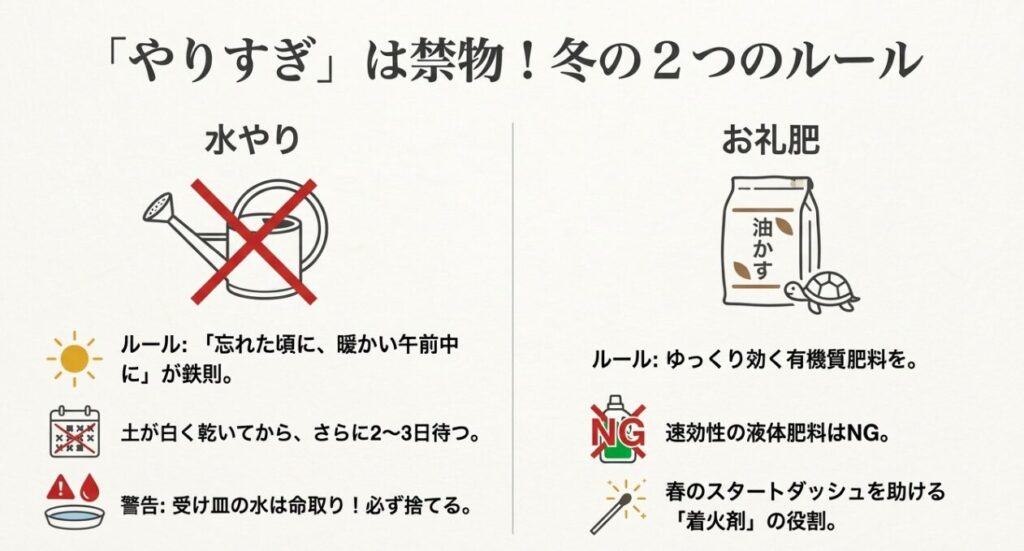

冬の水やり頻度と根腐れ防止

冬のプランター栽培で最も多い失敗原因、それが「水のやりすぎ」による根腐れです。

夏野菜と同じ感覚で毎日水をあげていると、確実に失敗します。

休眠中のニラは、生命活動を最小限に抑えているため、根からの水分吸収がほとんど行われません。

葉もないため、蒸散(葉から水分が逃げること)もありません。

つまり、土の中の水が全然減らないのです。

この状態で水を頻繁に与えると、プランター内の土の隙間が水で満たされ続け、

根が呼吸できずに酸欠状態に陥ります(根腐れ)。

さらに最悪なのが、余分な水分が夜間の冷え込みで凍結し、

土の中で氷の膨張によって根の細胞が破壊されてしまうことです。

冬の水やりの鉄則は、「極めて控えめ」にすることです。

具体的には、土の表面が白く乾いてから、さらに2〜3日(場合によっては1週間)待ってから与えるくらいで丁度良いでしょう。

「忘れた頃にやる」という感覚がベストです。

「土の中の乾き具合がいまいち分からない」という初心者の方は、

土に挿しておくだけで水やりのタイミングを色で教えてくれるチェッカーを使うと、失敗を劇的に減らせます。

キャビノチェ SUSTEE(サスティー)

また、水やりの「時間帯」も命取りになります。

夕方に水をやると、夜間の冷え込みまでに水が引かず、土が凍結する原因になります。

必ず、晴れた暖かい日の午前中(10時〜12時頃)に行い、余分な水が夕方までに抜けるようにしてください。

受け皿の水は命取り

プランターの下に受け皿を敷いている場合、そこに溜まった水は必ず捨ててください。

溜まった水は「氷製造機」となり、鉢底から根を冷やし続け、凍死させる直接的な原因になります。

冬越しに欠かせないお礼肥と肥料

1年間、美味しい葉を何度も収穫させてくれたニラに、感謝の気持ちを込めて「お礼肥(おれいごえ)」を施しましょう。

これは単なる儀礼的なものではなく、根圏微生物の活性を維持し、

春一番に根が動き出すための「着火剤(寒肥)」として機能する、実利的な意味があります。

しかし、肥料なら何でも良いわけではありません。

ここで速効性の液体肥料を使うのはNGです。根が動いていない時期に濃い液体肥料を与えても吸収されず、

逆に土壌濃度が高くなりすぎて、浸透圧の関係で根の水分が奪われる「肥料焼け(濃度障害)」を引き起こすリスクがあります。

おすすめなのは、ゆっくりと長く効く緩効性肥料や、発酵油かす、堆肥入りの有機質肥料です。

11月〜12月頃、葉が枯れて刈り取る前後のタイミングで、株元に規定量の固形肥料をパラパラと撒くか、

良質な完熟堆肥を土の表面が隠れる程度に敷き詰めてあげましょう。

東商 超発酵油かす・おまかせ 中粒

有機肥料特有の臭いが少なく、ベランダ菜園でも使いやすいのが特徴。

土の中の微生物を増やし、春のニラを甘く太く育てます。

もし化学肥料を使うなら、根に触れても肥料焼けしにくい、コーティングされた緩効性肥料が定番です。

マグァンプ K 1.1kg 中粒 緩効性肥料

植え付け時にも追肥にも使える万能選手。

ゆっくり溶け出すので、冬の間じわじわと効き続け、春のロケットスタートを支えます。

特に堆肥によるマルチングは、肥料効果だけでなく、土の保温性を高め、

霜柱によって根が持ち上げられるのを防ぐ物理的な防御効果も期待できるため、一石二鳥のテクニックと言えます。

<関連記事>

- トマトの肥料に油粕は最強?甘く育てる使い方の極意と注意点 - saien-Labo

- プランターの土を再利用する簡単な方法!捨てずに復活させる裏技 - saien-Labo

- 苦土石灰をまいてすぐ植えるのはNG?失敗しない裏技と重要手順 - saien-Labo

- 腐葉土と培養土の違いとは?使い分けとおすすめの土を徹底解説 - saien-Labo

寒冷地でのプランター凍結対策

ニラは耐寒性が高い野菜ですが、プランター栽培には特有のリスクがあります。

それは「根圏温度の急激な低下」です。

大地と繋がっている露地栽培と異なり、プランターは寒風に全方向(側面や底面)から晒されます。

そのため、外気温がマイナスになると、土全体がカチコチに凍結し、根が物理的に圧迫壊死したり、

凍結乾燥(フリーズドライ)して枯れてしまうことがあります。

特に関東以北や山間部などの寒冷地(最低気温がマイナス5℃を下回る地域)では、以下のような積極的な防寒対策が必要です。

プランター凍結を防ぐ3つの防衛策

- 屋内退避(最も確実): 玄関フード、風除室、無加温のガレージ、物置など、

直射日光は当たらなくても良いので、「凍結しない程度の低温(0℃〜5℃)」が保てる場所に移動させます。

暖房の効いた室内に入れる必要はありません。 - 断熱梱包(アウトドアの知恵): プランターを発泡スチロールの箱に入れたり、

プチプチ(気泡緩衝材)やダンボールでプランター全体を二重三重に包み込みます。

底面からの冷えを防ぐため、コンクリートに直置きせず、

すのこや発泡スチロールの板の上に置くのも有効です。 - 地中埋設(裏技): 庭の土がある場合は、プランターごと土の中に埋めてしまう(縁まで埋める)方法があります。

地熱を利用することで、プランター単体よりも格段に凍結しにくくなります。

プランターのニラ栽培と冬の収穫テクニック

ここまでは「株を休ませて春を待つ」という守りの管理についてお伝えしましたが、

実はプランター栽培ならではの「移動できる」というメリットを最大限に活かせば、

冬の間も新鮮なニラを収穫し続けることが可能です。

スーパーでニラの値段が高騰する冬場に、自家製のニラが食べられる贅沢を味わってみませんか?

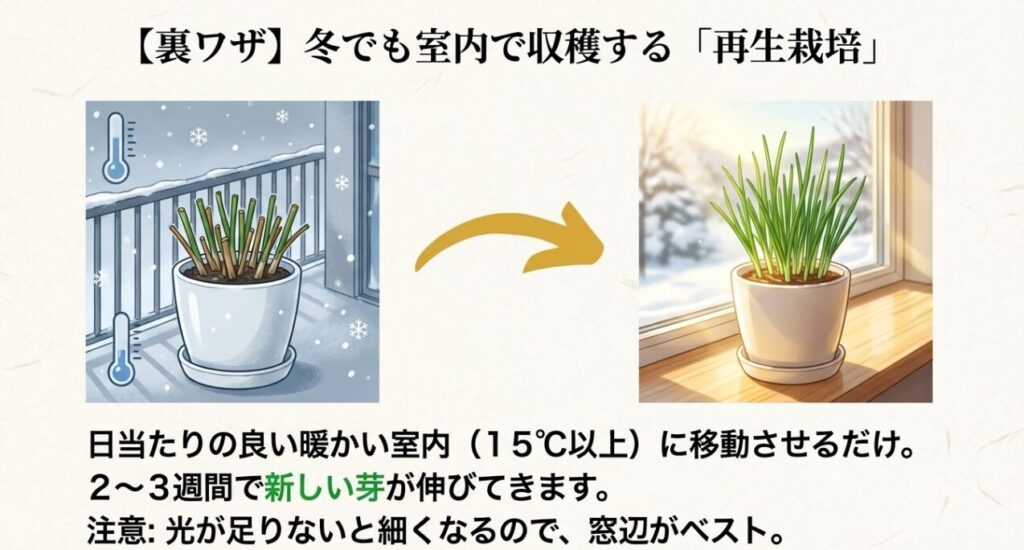

室内で冬に収穫する再生栽培

最も手軽で確実なのが、プランターを暖かい室内に移動させて「春が来た」と勘違いさせる方法です。

ニラは気温が15℃〜20℃あれば、日長に関係なく休眠から覚醒し、生育を始めます。

冬のリビングルームの窓辺などは、ニラにとっての常春の楽園となります。

管理方法はシンプルです。日当たりの良い窓辺に置き、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます。

早ければ移動させてから2〜3週間で新芽が伸びてきます。

また、スーパーで購入したニラの根元を捨てずに、水を入れた容器や小さなプランターに植える「リボベジ(再生栽培)」も、

室温が保てる冬の室内なら成功率が格段に上がります。

ただし、室内栽培には一つ大きな課題があります。それは「光量不足」です。

人間の目には明るく見えても、冬の室内は植物にとって薄暗い環境です。

光が足りないと、ニラは光を求めてヒョロヒョロと細長く伸び(徒長)、葉の色が薄く、特有の香りが弱くなってしまいます。

可能な限りガラス越しの日光に長時間当てるか、不足する場合は植物育成用のLEDライトなどを補助的に照射することで、

冬でもガッシリとした濃い緑のニラを育てることができます。

HaruDesign 植物育成LEDライト GL-X

太陽光に近い波長で、冬の室内でもガッシリとした濃い緑のニラが育ちます。

クリップ式のアームと組み合わせれば場所も取りません。

LEDライトについては、植物育成ライトは白色と暖色どっち?効果と選び方を解説こちらで確認できます。

こちらもCHECK

-

植物育成ライトは白色と暖色どっち?効果と選び方を解説

室内での植物育成、いわゆる「インドアグリーン」が人気を集める中、多くの人が直面するのが「光」の問題です。 特に日当たりの良くないお部屋では、植物を元気に育てるための補助光として植物育成ライトが欠かせま ...

続きを見る

ビニールトンネルで保温するコツ

「室内に入れるスペースがない」という方は、ベランダで簡易的な温室を作ってみましょう。いわゆる「トンネル栽培」です。

100円ショップなどで売っている園芸用の「曲がる支柱(ダンポール)」をプランターの四隅にアーチ状に渡し、

その上から透明なゴミ袋(45リットル以上のもの)やテーブルクロス用のビニールシートを被せます。

裾を洗濯バサミや紐で固定すれば完成です。

この簡易温室効果は絶大で、晴れた日なら内部の温度は外気より10℃以上高くなります。

これにより、休眠が打破され、真冬でもゆっくりと成長を続けることができます。

さらに保温性を高めたい場合は、株の上に直接「不織布」をふんわりと掛け、

その上からビニールトンネルをする「二重被覆」を行えば、氷点下の朝でも凍結を防ぐことができます。

不織布は「べたがけ」とも呼ばれ、霜よけ・保温・防虫に使える冬野菜のマストアイテムです。

べたがけ・トンネル用 パオパオ90 1.8m×5m

プロ農家も使う高機能不織布。

光を90%通しながら、霜や寒風をシャットアウトします。カットしてプランターサイズに合わせて使えます。

温度管理の落とし穴:蒸れに注意!

ビニールトンネルは保温性が高い反面、晴天日の昼間は内部温度が30℃を超え、サウナ状態になってしまうことがあります。

高温多湿はニラを蒸らして傷めたり、カビを発生させる原因になります。

日中はビニールの裾を少し開けておくか、

あらかじめビニールに数箇所換気用の穴を開けておく工夫が必要です。

軟白栽培で黄ニラを作る方法

少し上級者向けですが、遮光管理がしやすいプランター栽培なら、高級食材として知られる「黄ニラ(黄韮)」作りにも挑戦できます。

黄ニラとは、品種の違いではなく、ニラを完全に光の当たらない場所で育てる「軟化栽培(軟白栽培)」によって作られたものです。

光合成を行わせずに育てることで、葉緑素(緑色)が作られず、元々持っているカロテノイド色素(黄色)だけが現れます。

繊維質が発達しないため、驚くほど柔らかく、独特の臭みが抑えられた上品な甘みを楽しむことができます。

プランターでできる黄ニラ栽培のステップ

| 手順 | 具体的な作業内容 |

|---|---|

| 1. 準備 | 冬に葉が枯れて刈り取った後、新芽が出る直前のタイミング(または再生栽培の刈り取り直後)を狙います。 |

| 2. 遮光箱の作成 | プランター全体をすっぽり覆える大きさの段ボール箱を用意します。光が透けないよう、内側に黒いゴミ袋やアルミホイルを貼り付け、遮光率100%を目指します。 |

| 3. 被覆と管理 | 新芽が動き始めたら箱を被せます。隙間から光が入ると緑化してしまうので、裾に土を盛るなどして完全に遮光します。 |

| 4. 収穫 | 気温によりますが、10日〜2週間ほどで20〜30cmに伸びたら収穫です。柔らかいので優しく扱ってください。 |

注意点として、黄ニラ栽培は根に蓄えられた貯蔵養分だけを使って成長させるため、株の体力を激しく消耗します。

一度収穫したら、その後は箱を外して日光に当て、液肥を与えてしっかりと「緑色の葉」を茂らせ、

光合成によって根の養分を回復(リハビリ)させる期間を必ず設けてください。

春の株分けと植え替えの準備

ニラ栽培において、一年の中で最も重要なイベントが、冬の終わり(2月下旬〜3月上旬)に行う「株分け(Division)」と「植え替え」です。

ニラは「分げつ」によって株数が増えていく植物です。

同じプランターで2〜3年も育てていると、土の中は根でパンパンに詰まり(根詰まり状態)、

酸素不足や養分不足に陥ります。こうなると、春になっても葉が素麺のように細くなり、硬くなってしまいます。

休眠から目覚めて新芽が動き出す直前のこの時期(萌芽期)は、

根をいじってもダメージが少なく、回復が早いため、株分けのベストシーズンです。

プランターから株を全て掘り上げ、古い土を落とし、絡み合った根を解きほぐします。

3〜5本を一束としてまとめ、伸びすぎた根を半分程度に切り詰めてから、新しい土に植え付けます。

この「更新作業」を行うだけで、春からのニラは驚くほど太く、瑞々しく生まれ変わります。

「3年に1回はリセットする」というのが、ニラを長年楽しみ続ける秘訣です。

危険なスイセンの混入に注意

最後に、あなたとご家族の命に関わる、非常に重要な注意点をお伝えします。

春先に芽吹くニラの葉は、有毒植物である「スイセン(Narcissus)」の葉と形状が非常によく似ています。

「まさか自分が間違えるはずがない」と思われるかもしれませんが、家庭菜園での誤食事故は後を絶ちません。

その典型的なパターンが、「庭の土をプランターに入れたら、たまたまスイセンの球根が混ざっていた」というケースです。

スイセンの球根は小さいため、土に混ざっていても気づきにくく、

春になってニラの中に混ざって生えてきたものを一緒に収穫してしまい、

食中毒(激しい嘔吐、下痢、最悪の場合は死亡)に至る事例が毎年のように報告されています。

(出典:厚生労働省『自然毒のリスクプロファイル:高等植物:スイセン類』)

【絶対厳守】必ず新品の土を使うこと

このリスクをゼロにする唯一にして確実な方法は、プランター栽培には庭の土を使い回さず、

ホームセンターなどで購入した新品の「野菜用培養土」を使用することです。

もし何らかの理由で庭の土や古い土を再利用する場合は、

プランターに入れる前に、手で土を触ってふるいにかけ、

球根のような異物が混入していないか徹底的に確認してください。

収穫時にニラ特有の「アリシン臭(ニンニクのような臭い)」を確認することも大切ですが、

混植されていると臭いが移って判別困難な場合があるため、土の段階でのリスク排除が最優先です。

【まとめ買い2袋セット】ハイポネックス 花 野菜用培養土

元肥入りでそのまま使え、清潔で安心。スイセン混入のリスクをゼロにし、軽いのでベランダへの持ち運びも楽です。

プランターで行う冬のニラ栽培のまとめ

冬のニラ栽培は、地上の葉が枯れて一見すると寂しい状態に見えますが、

土の中では春に向けた力強いエネルギーチャージが行われています。

「枯れ」は終わりではなく、次の豊作へのスタートラインなのです。

適切な冬越し管理を行えば、ニラは必ず春にその生命力で答えてくれます。

冬管理の最重要ポイントまとめ

- 冬に葉が枯れるのは正常な「休眠」であり、失敗ではない。根は生きている。

- 刈り取りは完全に葉が枯れてから行い、生長点を守るため3〜5cm残す。

- 水やりは「控えめ」が鉄則。土が完全に乾いて数日あけ、暖かい午前中に行う。

- 2月〜3月は株分け・植え替えの絶好機。土を更新することでスイセン混入リスクも防ぐ。

焦らず、じっくりと冬を越させてあげれば、春にはまた柔らかくて香りの良いニラが楽しめます。

ぜひ、この記事を参考に冬のケアを実践して、ご家庭で最高のニラ収穫を迎えてくださいね!