家庭菜園の主役として絶大な人気を誇るいちご。

春に収穫する真っ赤な実は、格別の美味しさです。そのいちごを毎年たっぷりと楽しむためには、

実は「プランターの植え替え」という作業が欠かせません。

しかし、「そもそもなぜ植え替えが必要なの?」「プランター栽培初心者でも失敗しないポイントは?」「最適ないちごの植え替え時期はいつ頃?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、いちごプランターで植え替えを行うための基礎知識から、具体的な方法、さらにはその後の管理に至るまで、

あらゆる情報を網羅的に解説します。

植え替えのメリットとデメリットを正しく理解し、植え替え後に苗が枯れる原因とその対策を学ぶことで、家庭菜園の成功率は格段に向上するでしょう。

さらに、植え替え後のプランターでの冬越し方法、栽培に最適なプランターの選び方、効果的なおすすめ肥料の種類も詳しく紹介します。

失敗しない植え替えの正しい手順から、苗を植える理想的な間隔、そして日々の育て方の基本となるランナーの処理方法まで、

いちごプランター植え替えに関する注意点とコツを、初心者の方にも分かりやすくお届けします。

この記事を読めば、あなたも来年の春、たくさんの美味しいいちごを収穫できるはずです。

この記事で分かること

- いちごの植え替えに最適な時期とタイミングがわかる

- 初心者でも失敗しない植え替えの具体的な手順を学べる

- 植え替え後の苗が枯れる原因とその対策を理解できる

- プランター栽培における日々の管理と育て方のコツが身につく

いちごプランターで植え替えを行う基礎知識

- プランター栽培初心者向けのポイント

- 植え替えのメリットとデメリット

- 最適ないちごの植え替え時期はいつ?

- 植え替え後に枯れる原因と対策

- 植え替え後のプランターでの冬越し方法

プランター栽培初心者向けのポイント

プランターで初めていちご栽培に挑戦する方が、最初に成功への一歩を踏み出すためには、「品種選び」と「苗選び」が非常に重要です。

ここを間違えなければ、その後の管理がぐっと楽になります。

まず、いちごの品種には大きく分けて2つの系統があります。春に収穫期が集中する「一季なり」と、

春から秋にかけて断続的に収穫できる「四季なり」です。

初心者向け品種の選び方と比較

| 系統 | 特徴 | 代表的な品種 | 栽培ポイント |

|---|---|---|---|

| 一季なり品種 | 春(5月~6月頃)に一度だけ収穫期を迎える。実が大粒で甘みが強く、味が濃厚な品種が多い。栽培管理が比較的シンプル。 | とちおとめ、宝交早生(ほうこうわせ)、女峰(にょほう)、章姫(あきひめ) | 初心者におすすめ。春の収穫に向けてじっくり育てるスタイル。管理作業が特定の時期に集中するため計画を立てやすいです。 |

| 四季なり品種 | 春から秋まで長期間、花が咲き実がなる。一季なりに比べると実は小ぶりで酸味が強い傾向がある。 | 夏姫、純ベリー2、よつぼし | 長期間収穫できるが、その分こまめな追肥と株の管理が必要。株が疲れやすいため、栽培難易度はやや高めです。 |

四季なり品種は長い間収穫を楽しめるという大きな魅力がありますが、栽培期間が長い分、病害虫のリスクや肥料切れの心配も増えます。

そのため、家庭菜園が初めての方には、管理がしやすく、甘くて美味しい果実が期待できる「一季なり」品種から始めることを強くおすすめします。

次に、実際に購入する「苗」の選び方です。良い苗は、その後の生育を大きく左右します。以下のポイントをしっかりチェックしましょう。

- クラウンが太い:株元にある茎が太く、どっしりしているもの。ここから葉や花芽が出ます。

- 葉の色が濃く、ツヤがある:生き生きとした濃い緑色で、病気の斑点や変色がないこと。

- 葉の枚数が多すぎない:葉が3〜5枚程度で、がっちりしている苗が理想です。

- 病害虫の痕跡がない:葉の裏にアブラムシがいないか、葉にうどんこ病の白い粉が付着していないかを確認します。

植え替えのメリットとデメリット

いちごは多年草のため、理論上は同じ株で何年も収穫できます。

しかし、実際には同じプランターの土で育て続けると、「連作障害」という問題が発生し、年々収穫量が減り、実も小さくなってしまいます。

そのため、毎年美味しいいちごを収穫するためには、定期的な植え替えが極めて重要な作業となります。

ここでは、植え替えがもたらすメリットと、それに伴うデメリットを詳しく見ていきましょう。

| 詳細な説明 | |

|---|---|

| メリット | 連作障害の回避:土壌中には、特定の植物を害する病原菌や有害物質が年々蓄積します。 新しい清浄な土に植え替えることで、萎黄病や炭疽病といった土壌伝染性の病気を効果的に防ぎ、いちごが健全に育つ環境を再構築できます。 株の若返り:親株は年々老化し、ウイルス病に感染するリスクも高まります。 収穫後に伸びるランナーから育てた元気な子株に更新することで、株自体を若返らせ、翌年も勢いのある大きな実を期待できます。 栄養分の安定供給:1年間いちごを育てた土は、栄養分が大きく消耗しています。 新しい培養土に入れ替えることで、いちごの成長に必要な養分をリセットし、安定的に供給することが可能になります。 病害虫リスクのリセット:古い株や土の中には、害虫の卵や越冬する病原菌が潜んでいる可能性があります。 これらを新しい土ごと交換することで、翌シーズンの病害虫発生リスクを大幅に低減できます。 |

| デメリット | 手間と時間:収穫後にランナーを育てて子株を確保し、秋に植え替えるという一連の作業は、計画的に行う必要があり、相応の手間と時間がかかります。 植え傷み(移植ショック)のリスク:植え替えは植物にとって大きなストレスです。 作業中に根を傷つけてしまうと、一時的に水分をうまく吸えなくなり、葉がしおれるなどの「植え傷み」を起こす可能性があります。 コスト:新しいプランターや培養土、鉢底石、肥料などを毎年準備する必要があるため、その分の費用が発生します。 |

確かに手間やコストはかかりますが、これを乗り越えることで得られる「美味しい自家製いちごの収穫」という喜びは、何物にも代えがたいものです。

メリットを最大限に享受するためにも、丁寧な作業を心がけましょう。

ご覧の通り、デメリットは存在するものの、長期的に見て質の高い収穫を目指すのであれば、植え替え作業は避けて通れない重要なプロセスです。

-

関連記事室内プランターいちごの育て方|甘くするコツと注意点

「自宅で手軽にいちごを育ててみたいけれど、ベランダや庭がない…」そんなお悩みから、いちごのプランターを使った室内での育て方について調べている方も多いのではないでしょうか。 いちごは本来、屋外での栽培に ...

続きを見る

最適ないちごの植え替え時期はいつ?

いちごの植え替えを成功させる上で、作業の「時期」は最も重要な要素と言っても過言ではありません。

適切なタイミングで行うことで、苗の活着率が上がり、翌春の収穫へとスムーズにつながります。

一般的に、一季なりいちごの植え替えに最適な時期は、9月中旬から11月上旬頃とされています。

この時期がベストとされるのには、いちごの生育サイクルに基づいた明確な理由があります。

秋に植え替える科学的な理由

1. 根の活着と冬への準備期間

秋は、夏の厳しい暑さが和らぎ、冬の厳しい寒さが訪れるまでの、いわば「ゴールデンタイム」です。

地温がまだ比較的高く保たれているため、植え替えられた苗は新しい環境で根を伸ばす活動を活発に行うことができます。

本格的な冬が到来する前に根をしっかりと張らせることで、低温や乾燥に耐える力を蓄え、無事に冬を越すことができるのです。

2. 花芽分化のための低温要求(休眠打破)

いちごには、春に美しい花を咲かせ、実をつけるために、冬の低温に一定期間さらされる必要があるという性質があります。

これを「休眠打破」と呼びます。

秋のうちに植え付けを完了させることで、苗は冬の寒さを自然な形で経験し、

サカタのタネの解説にもあるように、春に向けて花芽を形成する準備を整えることができます。

植え替え時期の注意点と地域差

最適な時期は、お住まいの地域によって多少前後します。

- 暖かい地域(暖地):残暑が厳しい場合があるため、焦って9月上旬に植えると苗が弱ることがあります。9月下旬以降がより安全です。

- 寒い地域(寒冷地):冬の訪れが早いため、10月下旬以降になると根が張る前に土が凍結する恐れがあります。10月中旬頃までには作業を終えるのが理想的です。

天気予報を参考に、極端に暑い日や寒い日を避け、曇りの日などに行うと、苗への負担を軽減できます。

植え替え後に枯れる原因と対策

愛情を込めて植え替え作業を行ったにもかかわらず、苗が元気をなくし、枯れてしまうことがあります。

これは非常に残念なことですが、原因はいくつかの基本的なミスに集約される場合がほとんどです。

ここでは、よくある失敗原因とその具体的な対策を詳しく解説します。

原因1:深植えによる成長点の窒息

最も多く見られる失敗が、苗を深く植えすぎてしまうことです。いちごの株の中心には「クラウン」と呼ばれる、新しい葉や花芽が出てくる非常に重要な成長点があります。

このクラウン部分を土の中に完全に埋めてしまうと、呼吸ができなくなったり、過湿によって腐敗したりして、新しい芽が出ずに枯れてしまいます。

対策:植え付ける際は、クラウンが土の表面にギリギリ出るか、半分見えるくらいの「浅植え」を絶対に守ってください。

植え付け後に水やりで土が沈むことも計算に入れ、クラウンが隠れてしまわないよう、細心の注意を払いましょう。

もし埋まってしまった場合は、指でそっと土をかき分けてクラウンを露出させてください。

原因2:植え替え時の根へのダメージ

古いポットから苗を抜く際や、古い土を落とそうとする際に、根を乱暴に扱って傷つけたり、ちぎってしまったりすると、

苗は深刻なダメージを受けます。根は水分や養分を吸収する生命線であり、これが損なわれると、回復が難しくなります。

対策:ポットから苗を抜く際は、無理に引き抜かず、ポットの側面を優しく揉んだり、底を押し上げたりして、根鉢(根と土が一体化した塊)を崩さないようにそっと取り出します。

根がびっしりと回って固まっている(根詰まり)場合でも、無理にほぐさず、肩の部分の土を少し落とす程度にとどめましょう。

原因3:植え替え直後の水管理の失敗

植え替え直後の苗は、根がまだ新しい土に馴染んでいないため、水分バランスが非常にデリケートな状態です。

水のやり忘れは論外ですが、心配だからと水をやりすぎるのも根腐れの原因となります。

対策:まず、植え付けが完了したら、プランターの底から水が十分に流れ出るまで、一度たっぷりと水を与えます。

これは、根と土の隙間をなくし、活着を促すための重要な作業です。

その後は、土の表面が白っぽく乾いたのを確認してから、次の水やりを行うという基本を徹底します。

特に植え付け後1〜2週間は、土の状態を毎日チェックする習慣をつけましょう。

「移植ショック」を理解し、見守る

どんなに丁寧に作業をしても、植物は環境の変化によるストレスで一時的に元気がなくなる「移植ショック」を起こすことがあります。

植え替え後、数日間葉が少しぐったりするのは、多くの場合この生理現象です。

この期間は、強い直射日光を避けられる半日陰で管理し、回復を見守ってあげましょう。

1週間ほどで新しい葉が展開し始めれば、無事に根付いたサインです。

植え替え後のプランターでの冬越し方法

秋に無事植え替えを終えたいちごの苗は、これから初めての冬を迎えます。

いちごは本来、寒さに非常に強い植物であり、-5℃程度まで耐える力を持っています。

むしろ、この冬の寒さを経験することが、春にたくさんの甘い実をつけるための重要なスイッチとなります。

したがって、過保護に室内へ取り込むようなことはせず、ベランダや庭先などの屋外でしっかりと冬を越させることが基本です。

ただし、いくつかのポイントを押さえることで、より安全かつ確実に春を迎えさせることができます。

1. 根を守るための防寒対策「マルチング」

地上部は寒さに強くても、プランターの中の根は地面と違って外気の影響を受けやすく、厳しい寒波や霜によって凍結する恐れがあります。

根を凍結から守り、土壌の急激な温度変化や乾燥を防ぐために、株元の土の表面を覆う「マルチング」を行いましょう。

マルチング資材の種類と特徴

- 敷き藁(わら):最も一般的。保温性・保湿性に優れ、春には果実の泥はね防止にも役立ちます。

- 腐葉土やバークチップ:土壌改良効果も期待でき、見た目もおしゃれです。

- もみ殻:通気性が良く、安価で手に入りやすい資材です。

これらの資材を、株元に2〜3cmの厚さで敷き詰めてあげましょう。

2. 冬場の水やりの頻度とタイミング

冬の間、いちごは休眠期に入り、地上部の成長はほとんど止まります。

そのため、水の吸い上げ量もぐっと減ります。しかし、完全に水やりが不要になるわけではありません。

空気が乾燥する冬は、プランターの土も意外と乾きます。

土が完全に乾ききってしまうと、根が乾燥してダメージを受けてしまうため、水やりは必要です。

水やりの目安:土の表面を触ってみて、カラカラに乾いているのを確認してから与えます。頻度としては、天候にもよりますが1週間に1〜2回程度が目安です。

水やりの時間帯:必ず、気温が上がる暖かい日の午前中に行ってください。夕方以降に水やりをすると、夜間の冷え込みで土中の水分が凍り、根を傷める原因になります。

冬の間の追肥は絶対にNG!

休眠中のいちごは、肥料をほとんど吸収できません。この時期に肥料を与えてしまうと、

吸収されない肥料成分が土中に溜まり、根を傷める「肥料やけ」を起こす原因となります。

冬の間の追肥は百害あって一利なしです。追肥を再開するのは、春に向けて新芽が動き出す2月下旬から3月頃になります。

また、冬の間に枯れたり赤くなったりした下葉は、病害虫の温床になる可能性があるため、見つけ次第こまめに取り除き、株元を清潔に保つことも大切です。

いちごプランター植え替えの具体的な方法

- 栽培におすすめプランターの選び方

- 植え替え時に使いたいおすすめ肥料

- 失敗しない植え替えの正しい方法

- 苗を植える理想的な間隔について

- 育て方の基本とランナーの処理

- いちごプランター植え替えの注意点とコツ

栽培におすすめプランターの選び方

いちごの根が快適に過ごせる「家」となるプランター選びは、栽培の成否を分ける重要なステップです。

見た目のおしゃれさも大切ですが、いちごの生育に適した機能性を備えているか、という視点で選びましょう。

1. 容量を左右する「深さと大きさ」

いちごの根は地中深くまで伸びるタイプではありませんが、健全な生育のためには一定量の土が必要です。

土の量が少ないと、水切れや肥料切れを起こしやすくなり、株が十分に大きく育ちません。

目安として、深さが最低でも20cm以上あるプランターを選びましょう。

一般的な長方形のプランターであれば、幅60cm〜65cmのものであれば、2〜3株を植え付けるのに最適です。

2. 最重要項目である「排水性」

いちごは、土が常にジメジメしている過湿状態を極端に嫌います。

水はけが悪いと根が呼吸できずに腐ってしまう「根腐れ」を引き起こし、病気の温床となります。

プランターを選ぶ際は、底に十分な大きさの排水穴が複数空いているかを必ず確認してください。

スリット鉢のように、側面にも排水や通気のための工夫がされているものもおすすめです。

3. 扱いやすさと機能性から選ぶ「素材と色」

プランターの素材は様々ですが、それぞれにメリット・デメリットがあります。

| 素材 | メリット | デメリット | おすすめ度 |

|---|---|---|---|

| プラスチック製 | 軽量で移動が楽。安価でデザインも豊富。保湿性が高い。 | 通気性が低い。夏場に土が高温になりやすい。経年劣化する。 | ★★★★★ (初心者向け) |

| テラコッタ(素焼き) | 通気性・排水性に優れる。見た目がおしゃれで植物に優しい。 | 重くて割れやすい。乾燥しやすいため水やり頻度が高くなる。 | ★★★☆☆ (中級者向け) |

初心者の方には、軽くて管理がしやすいプラスチック製のプランターが最も扱いやすいでしょう。

また、夏場の直射日光による土の温度上昇は、根にダメージを与えます。

これを少しでも緩和するため、色は黒や濃紺などの濃色系よりも、熱を吸収しにくい白やアイボリー、ベージュといった淡色系を選ぶのが賢明です。

省スペースで楽しい「ストロベリーポット」

側面に複数のポケットが付いた、いちご栽培専用の「ストロベリーポット」も人気のアイテムです。

立体的に植え付けられるため、限られたベランダスペースでも多くの株を育てられるのが魅力です。

また、実がなった際に土に直接触れにくいため、果実を清潔に保ち、灰色かび病などのリスクを減らす効果も期待できます。

植え替え時に使いたいおすすめ肥料

植え替え後のいちごが力強く根を張り、春にたくさんの甘い実をつけるためには、適切なタイミングで適切な肥料を施すことが不可欠です。

いちご栽培で使う肥料は、その役割によって大きく「元肥(もとごえ)」と「追肥(ついひ)」の2種類に分けられます。

元肥:これからの成長の土台を作る肥料

元肥は、植え付け前にあらかじめ培養土に混ぜ込んでおく、いわば「土台となる栄養」です。

苗が新しい環境に根付いてから、ゆっくりと効き始め、初期の成長を安定して支える役割を果たします。

市販されている「野菜用の培養土」や「いちご専用の土」の多くは、すでに元肥がバランス良く配合されているため、これらを使用する場合は追加で元肥を入れる必要はありません。

もし自分で赤玉土などをブレンドして土を作る場合は、ゆっくりと長期間効果が持続する「緩効性化成肥料」や、有機質肥料を規定量混ぜ込みましょう。

追肥:成長段階に合わせて栄養を補給する肥料

追肥は、いちごの成長の様子を見ながら、不足しがちな栄養素を追加で補うための肥料です。与えるタイミングが非常に重要になります。

- 1回目の追肥:植え付けから約1ヶ月後、苗が完全に根付いた頃。

- 2回目の追肥:冬越し後の2月下旬〜3月上旬、春に向けて新芽が活発に動き出す頃。

特に2回目の追肥は、これから咲く花や実の品質を大きく左右します。

いちごの実を甘く大きくするためには、「リン酸(P)」と「カリウム(K)」という成分が重要です。

農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)のいちご栽培マニュアルでも、これらの成分の重要性が指摘されています。

追肥には、これらの成分がバランス良く含まれた、いちご専用の固形肥料や液体肥料を使用するのがおすすめです。

肥料の与えすぎは厳禁!「つるぼけ」に注意

早く大きくしたいからといって、肥料、特に「窒素(N)」成分を過剰に与えるのは絶対にやめましょう。

窒素が多すぎると、葉や茎ばかりが異常に茂ってしまう「つるぼけ(蔓呆け)」という状態になります。

こうなると、花が咲きにくくなったり、実がなっても味が悪くなったりと、逆効果になってしまいます。

肥料は、必ず製品のパッケージに記載されている規定量を守り、「少し足りないかな?」と感じるくらいがちょうど良いと心得ましょう。

失敗しない植え替えの正しい方法

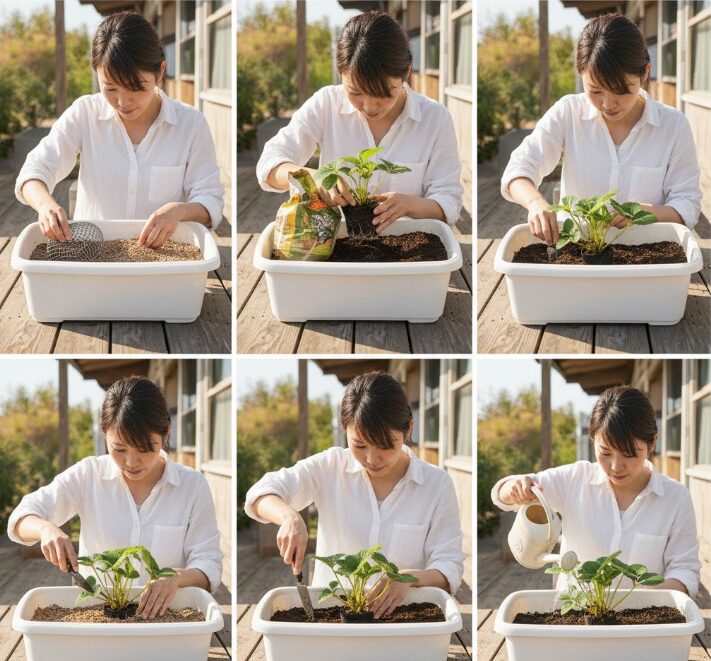

それでは、実際にいちごの植え替え作業の具体的な手順を、初心者の方でも失敗しないよう、写真付きのイメージで詳しく解説します。

丁寧な作業が、後の生育を大きく左右します。

- STEP1:プランターと土の準備

新しいプランターの底穴を鉢底ネットで覆い、その上にネットが隠れるくらいの厚さで鉢底石を敷き詰めます。

これにより、土の流出を防ぎ、排水性を高めます。次に、元肥入りの新しい培養土を、プランターの縁から2〜3cm下のウォータースペースを残し、8分目くらいまで入れます。 - STEP2:苗の丁寧な取り出し

育苗ポットで育てていた子株や、古いプランターの親株を、根鉢を崩さないように細心の注意を払って取り出します。

ポットの側面を四方から優しく揉むようにすると、土とポットの間に隙間ができ、スムーズに引き抜くことができます。

根が張りすぎて抜けない場合も、決して無理に引っ張らないでください。 - STEP3:正しい深さでの植え付け

プランターの土に、苗の根鉢がすっぽり収まるくらいの大きさの植え穴を掘ります。

そこに苗を置き、最も重要なポイントであるクラウン(成長点)が、土の表面と同じ高さか、わずかに上に出るように高さを微調整します。

高さが決まったら、苗の周りの隙間に土を丁寧に入れ、株元を指で軽く押さえて苗を固定します。

何度も繰り返しますが、深植えは絶対に避けてください。 - STEP4:活着を促す水やり

植え付け作業がすべて完了したら、プランターの底から水が勢いよく流れ出てくるまで、ハス口をつけたジョウロで優しく、そしてたっぷりと水を与えます。

この最初の水やりは、根と新しい土を密着させ、根の活着を促すための非常に重要な工程です。 - STEP5:養生期間

植え替え直後の苗は、人間でいえば手術後のようなデリケートな状態です。

すぐに直射日光に当てるのではなく、植え付け後1週間程度は、軒下や建物の陰など、明るい日陰で管理して株を休ませてあげましょう(これを「養生」といいます)。

その後、徐々に日光に慣らしながら、日当たりの良い定位置へ移動させます。

一連の作業は、苗へのストレスが少ない、風のない曇りの日の午前中に行うのがベストタイミングです。

計画的に準備を進め、落ち着いて作業に臨みましょう。

苗を植える理想的な間隔について

プランターに複数のいちご苗を植える場合、「株間(かぶま)」、すなわち苗と苗の間の距離を適切に確保することが、後の生育や収穫量に大きく影響します。

もし株間を詰めすぎてしまうと、以下のような生育上のトラブルが発生しやすくなります。

- 日照不足:葉が互いに重なり合い、株元まで日光が届かなくなります。光合成が十分に行えず、生育不良や果実の糖度低下につながります。

- 風通しの悪化:葉が密集することで空気の流れが滞り、プランター内が多湿な環境になります。これは、いちごの大敵である灰色かび病やうどんこ病などの病気が発生する絶好の条件を作ってしまいます。

- 養分の競合:限られたプランター内の土で、根がお互いに養分や水分を奪い合うことになり、共倒れになる可能性があります。

これらの問題を未然に防ぎ、一株一株を健康に育てるため、プランターに植える際の株間は、最低でも20cm、できれば25cm〜30cmは確保するようにしましょう。

一般的な幅60cmの長方形プランターであれば、2株、多くても3株までが健全に育てられる限界です。

収穫しやすくなる裏ワザ!「ランナーの向き」を揃える

いちごの苗をよく見ると、親株と繋がっていた「ランナー」が切り取られた跡があります。

いちごには、このランナーの跡とは反対の方向に花房を伸ばし、実をつけるという面白い性質があります。

この性質を利用し、すべての苗のランナーの跡をプランターの内側(壁側)に向けて植え付けます。

そうすることで、すべての実がプランターの外側(通路側)に垂れ下がるように育ち、

管理や収穫が非常にしやすくなる上、果実が土に触れにくくなり衛生的です。

ついつい欲張ってたくさん植えたくなりますが、最終的な収穫量と品質を考えれば、適切な株間を守ることが最も賢明な選択です。

育て方の基本とランナーの処理

植え替えが無事に完了し、苗が新しい環境に根付いたら、いよいよ春の収穫に向けた日々の管理が始まります。

ここでは、基本的な育て方の要点と、いちご栽培に特有の「ランナー」の適切な処理方法について詳しく解説します。

日々の管理:日当たりと水やり

日当たり:いちごは日光が大好きな植物です。果実の糖度を上げ、美味しくするためには、十分な日光が不可欠です。

ベランダや庭の中でも、できるだけ長時間、直射日光が当たる風通しの良い場所を定位置にしましょう。

日照不足は、生育不良や病気の原因にもなります。

水やり:水やりの基本は、「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」です。

常に土が湿っている状態は根腐れを招きます。

土の表面を指で触ってみて、乾いているのを確認してから水やりをする「メリハリ」が重要です。

特に、果実が大きくなる肥大期には多くの水分を必要とするため、水切れには注意してください。

目的別ランナーの処理方法

春になり暖かくなると、株元から「ランナー」と呼ばれる細長いツルが地面を這うように伸びてきます。

このランナーの先端には子株ができ、いちごはこうして栄養繁殖で子孫を増やしていきます。

ランナーとは?

いちごの親株から伸びる細長い茎のことで、「匍匐茎(ほふくけい)」とも呼ばれます。

地面に接した節から根を出し、新しい株(子株)を作ります。

このランナーをどう扱うかは、あなたの目的によって180度異なります。

目的1.美味しい「果実の収穫」を優先する場合

ランナーを伸ばすと、新しい子株を作るために大量の栄養がそちらに送られてしまいます。

その結果、本来であれば果実に行くべき栄養が奪われ、実付きが悪くなったり、果実が大きくならなかったりします。

美味しい実をたくさん収穫することが目的の場合は、伸びてくるランナーを見つけ次第、ためらわずに株の付け根から清潔なハサミで切り取りましょう。

目的2.来年用の「苗作り」を優先する場合

今年の収穫がすべて終わった6月頃から、病気のない元気な親株から出たランナーを、来年のための苗として育てることができます。

元気の良いランナーを2〜3本だけ残して伸ばし、ランナーの節から出てくる子株を育てます。

親株に近い1番目の子株は病気を持っている可能性があるので避け、2番目や3番目の子株(孫株、ひ孫株)を苗として使うのが一般的です。

土を入れた小さな育苗ポットを子株の下に置き、U字ピンなどでランナーを軽く固定して発根を促します。

根がしっかりとポットに張ったら、親株と繋がっているランナーを切り離せば、自家製の新しい苗の完成です。

-

関連記事家庭菜園で元が取れる野菜ランキング!節約と収益性を高める秘訣

最近は物価高騰が続いていて、スーパーへ行くたびに野菜の値段に驚かされますよね。 特に葉物野菜やトマトなどの果菜類は、季節によっては手が出にくい価格になることも珍しくありません。 そんな中、家計防衛策と ...

続きを見る

いちごプランター植え替えの注意点とコツ

記事のまとめ

- いちごの植え替えは連作障害を防ぎ株を若返らせる重要な作業

- 初心者には春に収穫できる管理が容易な「一季なり」品種がおすすめ

- 植え替えの最適時期は根が十分に張れる9月中旬から11月上旬

- 苗を選ぶ際は葉の色が濃く株元のクラウンが太い健康なものを選ぶ

- 植え替え後に枯れる最大の原因は成長点であるクラウンを埋める「深植え」

- 植え付けはクラウンが土の表面に少し出る程度の浅植えを徹底する

- 根へのダメージを最小限にするため根鉢は崩さず丁寧に扱うことが大切

- 植え付け直後はプランターの底から水が出るまでたっぷりと水やりを行う

- 冬越しは屋外の寒さに当てることが春の正常な花芽形成に不可欠

- 冬場の根の凍結防止と保湿のために敷き藁などでマルチングを施す

- プランターは深さ20cm以上で排水性と通気性の良いものを選ぶ

- 肥料の与えすぎは「つるぼけ」の原因になるため必ず規定量を守る

- 病気や日照不足を防ぐため苗と苗の間隔は20cm以上空ける

- 美味しい果実を収穫するため収穫期に出てくるランナーはこまめに切り取る

- 来年用の苗を作る場合は収穫後にランナーを伸ばし元気な子株を育てる