「おうちで手軽に野菜を育ててみたい」と考えたとき、選択肢の一つとして注目されるのが水耕栽培です。

しかし、水耕栽培とは具体的にどのようなものか、初心者には難しそうだと感じていませんか。この記事では、初心者向けに解説!水耕栽培とは何か?という基本的な疑問にお答えします。

土栽培との違いでわかる水耕栽培とは何かを知れば、その魅力がより深く理解できるはずです。もちろん、水耕栽培の4つのメリットだけでなく、知っておきたい3つのデメリットにも触れていきますので、始める前に全体像を掴むことができます。

多くの方が気になる、水耕栽培は簡単?難しい?という点についても、具体的なポイントを交えて解説します。さらに、家庭でできる水耕栽培の種類や、特に水耕栽培に向いている野菜5選も紹介。

この記事の後半では、実践編!家庭での水耕栽培とはどう始める?をテーマに、始める前に準備する基本の道具から、手軽な100均グッズで始める水耕栽培、そしてペットボトルを使った簡単な始め方まで、具体的なステップを丁寧に説明します。

これから挑戦する人によくある質問にもお答えし、最後の「まとめ:気軽に始める水耕栽培とは」を読み終える頃には、きっとあなたも水耕栽培を始めたくなっているでしょう。

- 水耕栽培の基礎知識とメリット・デメリット

- 家庭で簡単に始めるための具体的な方法

- 水耕栽培に適した野菜の種類と選び方

- 初心者が抱える疑問とその解決策

初心者向けに解説!水耕栽培とは何か?

- 土栽培との違いでわかる水耕栽培とは

- 水耕栽培の4つのメリット

- 知っておきたい3つのデメリット

- 水耕栽培は簡単?難しい?

- 家庭でできる水耕栽培の種類

- 水耕栽培に向いている野菜5選

土栽培との違いでわかる水耕栽培とは

水耕栽培とは、その名の通り土を一切使わずに、水と液体肥料だけで植物を育てる栽培方法です。

植物の根は、土の代わりに水に浸され、成長に必要な栄養素はすべて水に溶かした液体肥料から吸収します。これにより、土壌の質や状態に左右されることなく、植物を育てることが可能になります。

土を使う一般的な栽培方法(土耕栽培)との最も大きな違いは、栄養を供給する方法と栽培環境にあります。

土耕栽培では、植物は土の中に含まれる養分を吸収しますが、水耕栽培では養分を溶かした培養液から直接吸収するため、効率的に栄養を取り込むことができます。まずは、それぞれの特徴を比較してみましょう。

| 比較項目 | 水耕栽培 | 土耕栽培 |

|---|---|---|

| 必要なもの | 容器、水、液体肥料、培地 | プランター、土、肥料 |

| 栽培場所 | 室内・屋外問わず省スペースで可能 | ベランダや庭など土を置ける場所 |

| 成長スピード | 早い傾向にある | 一般的 |

| 病害虫のリスク | 土由来のものがなく少ない | 土の中に潜む病原菌や害虫のリスクあり |

| 管理の手間 | 液体肥料の管理、水の交換 | 水やり、雑草処理、土壌改良 |

| 連作障害 | なし | あり(同じ場所で同じ科の作物を続けて栽培できない) |

このように比較すると、水耕栽培は室内でクリーンに始められ、管理の手間が少ないという特徴が見えてきます。特にマンションやアパートなど、庭や広いベランダがない環境でも、省スペースで楽しめる点が大きな魅力です。

関連記事

>>液体肥料のさすタイプの効果と正しい使い方!おすすめ商品も紹介

水耕栽培の4つのメリット

水耕栽培には、土耕栽培にはない多くのメリットが存在します。ここでは、特に注目したい4つの利点について詳しく解説します。これらのメリットを理解すれば、なぜ今、家庭菜園で水耕栽培が選ばれているのかが見えてくるはずです。

1. 省スペースで衛生的

水耕栽培は土を使わないため、室内やキッチン、日当たりの良い窓辺など、限られたスペースでも手軽に始められます。土をこぼして部屋を汚す心配がなく、土の中に潜む虫や細菌の発生リスクも大幅に低減できます。このため、非常に衛生的に野菜を育てることが可能です。お子様がいるご家庭や、クリーンな環境を保ちたい方にとって、これは大きなメリットと言えるでしょう。

2. 成長が早く収穫量が多い

植物は、成長に必要な栄養素を水に溶けた液体肥料から直接、効率良く吸収できます。土から栄養を探し出すエネルギーを必要としないため、その分のエネルギーを地上部の成長に集中させることができます。結果として、土耕栽培に比べて成長スピードが早く、同じ期間でもより多くの収穫が期待できます。年間を通じて安定的に収穫できるのも嬉しいポイントです。

3. 天候に左右されない

室内で栽培する場合、台風やゲリラ豪雨、猛暑といった天候不順の影響を一切受けません。LEDライトなどを使えば、日照時間が短い季節や日当たりの悪い部屋でも、植物の成長に必要な光を安定して供給できます。このように、外部環境に左右されずに計画的な栽培ができるため、いつでも新鮮な野菜を楽しむことが可能です。

4. 連作障害がない

土耕栽培では、同じ場所で同じ科の作物を続けて栽培すると、土壌の栄養バランスが偏ったり、特定の病原菌が増えたりして生育が悪くなる「連作障害」が問題になります。しかし、水耕栽培は毎回新しい水と液体肥料で栽培するため、連作障害の心配が一切ありません。お気に入りの野菜を、いつでも好きなだけ繰り返し育てられる点は、大きな強みです。

水耕栽培のメリットまとめ

- 土を使わないから清潔で、室内でも省スペースで始められる

- 栄養吸収の効率が良く、植物の成長が早い

- 天候に影響されず、一年中安定した栽培が可能

- 連作障害の心配がなく、好きな野菜を繰り返し育てられる

知っておきたい3つのデメリット

多くのメリットがある水耕栽培ですが、始める前に知っておくべきデメリットや注意点も存在します。ここでは、主な3つのデメリットを解説します。これらを事前に理解し、対策を考えておくことで、よりスムーズに水耕栽培を始められるでしょう。

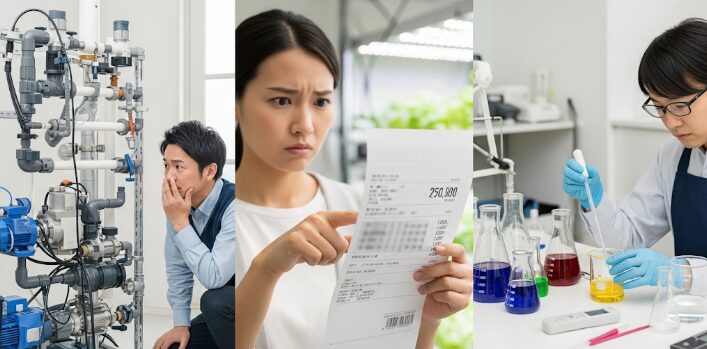

1. 初期費用がかかる場合がある

水耕栽培を本格的に始める場合、専用の栽培キットやLEDライト、エアポンプなどを揃えるための初期費用がかかります。もちろん、後述するようにペットボトルや100均グッズで安価に始めることも可能ですが、栽培したい野菜の種類や規模によっては、数千円から数万円のコストが必要になる場合があります。まずは小規模から始めて、楽しさや手応えを感じてから本格的な設備に投資するのがおすすめです。

こちらもCHECK

-

植物育成ライトは白色と暖色どっち?効果と選び方を解説

室内での植物育成、いわゆる「インドアグリーン」が人気を集める中、多くの人が直面するのが「光」の問題です。 特に日当たりの良くないお部屋では、植物を元気に育てるための補助光として植物育成ライトが欠かせま ...

続きを見る

2. 電気代がかかる

植物の成長を促進するためにLEDライトを使用したり、根に酸素を送るためにエアポンプを24時間稼働させたりする場合、当然ながら電気代が発生します。特に大規模な設備になるほど、そのコストは大きくなります。栽培する環境の日当たりや、育てる植物の種類に応じて、本当にライトやポンプが必要かを見極めることが大切です。

3. 液体肥料の管理が必要

水耕栽培の成功は、適切な濃度の液体肥料を維持できるかにかかっています。肥料が濃すぎると根を傷める「肥料焼け」を起こし、薄すぎると栄養不足で育ちません。また、夏場は水が蒸発して肥料濃度が高くなりやすいため、定期的な水の追加や濃度測定、培養液の交換といった管理が不可欠です。この手間を負担に感じる方もいるかもしれません。

こちらもCHECK

-

ダイソー液体肥料は水耕栽培に使える?効果と使い方

ダイソーの液体肥料を水耕栽培に活用したいけれど、実際の効果や使い方がわからず悩んでいませんか。100均の液体肥料はどうなのか、そもそも水耕栽培には向いているのか、多くの方が疑問に思っています。 もし使 ...

続きを見る

こちらもCHECK

-

液体肥料のさすタイプの効果と正しい使い方!おすすめ商品も紹介

ホームセンターや100均の園芸コーナーに行くと、ピンクや緑のカラフルなアンプルが並んでいますよね。 液体肥料のさすタイプは手軽そうで魅力的ですが、実際の効果や正しい使い方、本当に観葉植物に必要なのかど ...

続きを見る

デメリットを読んで不安になったかもしれませんが、心配はいりません。最初は管理が簡単なリーフレタスなどから始め、徐々に慣れていくのが成功の秘訣です。液体肥料も、決められた分量を水で薄めるだけなので、慣れてしまえば難しくありませんよ。

水耕栽培は簡単?難しい?

結論から言うと、水耕栽培はポイントさえ押さえれば初心者でも簡単に楽しむことができます。「簡単」と言える理由は、土耕栽培で初心者がつまずきがちな「土作り」や「水やりの頻度」といった難しい作業が不要な点にあります。

土作りには専門的な知識が必要ですが、水耕栽培では規定量の液体肥料を水に混ぜるだけです。また、水やりのように「いつ、どのくらいあげるか」で悩む必要もありません。容器の水が減ったら足す、というシンプルな管理で済みます。

一方で、「難しい」と感じる可能性があるのは、前述の通り「液体肥料の濃度管理」です。特にトマトなどの実がなる野菜は、成長段階に応じて肥料の濃度を調整する必要があります。しかし、これも最初は葉物野菜から始めることで、基本的な管理に慣れることができます。

初心者が成功するためのコツ

まずは、リーフレタスやベビーリーフ、ハーブといった、肥料管理が比較的簡単な葉物野菜から挑戦してみましょう。これらは成長も早く、短期間で収穫の喜びを味わえるため、モチベーションを維持しやすいです。簡単な野菜で成功体験を積むことが、水耕栽培を長く楽しむための最も良い方法です。

家庭でできる水耕栽培の種類

家庭で楽しめる水耕栽培には、いくつかの種類があります。それぞれに特徴があり、予算や設置スペース、育てたい植物によって最適な方法が異なります。ここでは代表的な3つの種類を紹介します。

DFT(Deep Flow Technique / 湛液型)

容器に培養液を溜め、そこに植物の根を浸して育てる、最もシンプルで基本的な方法です。ペットボトルやプラスチック容器などを利用して手軽に始められるため、初心者が最初に挑戦するのに最適です。根が常に水に浸かっているため、根腐れを防ぐためにエアポンプで酸素を送る(エアレーションする)と、より元気に育ちます。

NFT(Nutrient Film Technique / 薄膜水耕)

緩やかな傾斜をつけたパイプやトレイに、ごく薄く培養液を流し続け、植物に栄養と酸素を供給する方法です。常に新鮮な培養液が根に触れるため、植物の成長が非常に早いのが特徴です。本格的なシステムですが、家庭用のコンパクトなキットも販売されています。

DWC(Deep Water Culture / 湛水耕・エアレーション式)

DFTと似ていますが、エアポンプを使って培養液の中に常に空気を送り込み、酸素を豊富に供給することに特化した方法です。根が酸素をたくさん吸収できるため、トマトやキュウリなど、より多くの酸素を必要とする野菜の栽培に向いています。DFTよりも少し本格的な設備が必要になります。

| 種類 | 特徴 | 向いている人 | 代表的な野菜 |

|---|---|---|---|

| DFT(湛液型) | 容器に培養液を溜めるシンプルな方式。手作りしやすい。 | 初めて水耕栽培に挑戦する人、コストを抑えたい人。 | リーフレタス、ベビーリーフ、ハーブ類 |

| NFT(薄膜水耕) | 培養液を薄く流し続ける方式。成長が早い。 | 本格的に多くの野菜を育てたい人。 | 葉物野菜全般、イチゴ |

| DWC(湛水耕) | エアポンプで酸素を強制供給する方式。 | トマトなど実のなる野菜を育てたい人。 | トマト、キュウリ、ピーマン |

こちらもCHECK

-

100均で水耕栽培ポンプを自作!代用品と作り方を解説

「自宅で手軽に新鮮な野菜を育てたいけれど、土作りや虫の対策が大変そう…」そんなふうに感じて、家庭菜園への一歩を踏み出せずにいませんか。 そのお悩みを解決するのが、土を使わない「水耕栽培」です。中でも、 ...

続きを見る

水耕栽培に向いている野菜5選

水耕栽培では様々な野菜を育てることができますが、特に初心者でも育てやすく、成功しやすい野菜から始めるのがおすすめです。ここでは、家庭での水耕栽培にぴったりの野菜を5つ厳選して紹介します。

1. リーフレタス

「水耕栽培の入門野菜」と言われるほど、育てやすく失敗が少ないのがリーフレタスです。生育期間が短く、種まきから1ヶ月〜1ヶ月半ほどで収穫できます。外側の葉から少しずつ収穫すれば、長期間楽しむことができるのも魅力です。

2. ベビーリーフ

様々な葉物野菜の若い葉を収穫するベビーリーフも、非常に育てやすいです。種をまいてから20日〜30日程度で収穫でき、サラダや料理の彩りに手軽に使えます。ミックスシードを使えば、一度に色々な種類の葉を育てられます。

こちらもCHECK

-

ベビーリーフ水耕栽培の失敗を防ぐ!原因と成功のコツ

ベビーリーフの水耕栽培に挑戦したものの、なぜか失敗してしまう…そんな経験はありませんか。 手軽に始められるはずなのに、思ったように育たないとがっかりしますよね。ベビーリーフ水耕栽培で失敗する主な原因に ...

続きを見る

こちらもCHECK

-

ベビーリーフ水耕栽培|ハイドロボールで育てる方法とコツ

室内で手軽に始められる家庭菜園として注目を集めている、ベビーリーフの水耕栽培。 特にハイドロボールを使った方法は、土を使わないため清潔で、初心者にもおすすめです。この記事では、そもそもベビーリーフはハ ...

続きを見る

3. バジル

料理に大活躍するハーブの代表格、バジルも水耕栽培に向いています。生育が旺盛で、こまめに収穫することで脇芽が増え、長期間たくさんの葉を楽しむことができます。パスタやピザなど、使いたい時に新鮮なバジルを収穫できるのは嬉しい体験です。

4. ミニトマト

少し難易度は上がりますが、実のなる野菜に挑戦したいならミニトマトがおすすめです。DWC(湛水耕)などの方法で根にしっかり酸素を送ってあげることが成功のポイントです。室内で真っ赤な実がなっていく様子を観察するのは、非常に楽しいものです。

5. 小ネギ(わけぎ)

スーパーで購入した小ネギの根元部分を水につけておくだけで、再生栽培(リボベジ)が簡単にできます。液体肥料を使えばさらに元気に育ちます。薬味として少しだけ使いたい時に、キッチンでさっと収穫できて非常に便利です。

実践編!家庭での水耕栽培とはどう始める?

- 始める前に準備する基本の道具

- 100均グッズで始める水耕栽培

- ペットボトルを使った簡単な始め方

- これから挑戦する人によくある質問

始める前に準備する基本の道具

水耕栽培を始めるために、特別な道具がたくさん必要というわけではありません。基本的な道具は、身近なもので代用したり、安価に揃えたりすることができます。ここでは、最低限必要となる基本的な道具を紹介します。

水耕栽培の基本セット

- 容器:水が溜められ、光を通さないものが理想です。藻の発生を防ぐためです。ペットボトルやプラスチックのカップ、食品トレーなどで代用可能です。

- 液体肥料:水耕栽培専用の液体肥料が必要です。「ハイポニカ」や「微粉ハイポネックス」などが有名で、2種類の液体を混ぜて使うタイプが一般的です。

- 培地:種を固定し、根を支えるための土台です。キッチン用のスポンジを小さくカットしたもので十分代用できます。園芸用のウレタンスポンジやロックウールなども使われます。

- 種:育てたい野菜の種。最初は、前述したリーフレタスなど、育てやすいものを選びましょう。

これらに加えて、根に酸素を送るためのエアポンプや、日照不足を補うためのLEDライトがあれば、より本格的に様々な野菜を育てることができますが、まずは上記の基本セットから始めてみるのが良いでしょう。

LEDライトについて詳しく解説しているので、こちらをチェックしてください。

100均グッズで始める水耕栽培

「初期費用をかけずに、まずはお試しで始めてみたい」という方には、100円ショップのグッズを活用する方法が非常におすすめです。驚くほど多くのアイテムが水耕栽培に応用できます。

例えば、以下のような組み合わせで、簡単に栽培容器を作ることができます。

100均グッズ活用例

用意するもの:

- プラスチック製のカゴ(水切りカゴなどメッシュ状のもの)

- カゴがちょうど収まるサイズのプラスチック製トレーや容器

- 食器用スポンジ

トレーに培養液を入れ、その上にスポンジを置いたカゴをセットするだけで、立派な栽培装置になります。スポンジに種をまき、根が伸びてくればカゴの網目から下の培養液に到達します。このように、アイデア次第で様々なアイテムを組み合わせて、オリジナルの水耕栽培キットを作ることができます。

他にも、種や小さなスコップ、霧吹きなど、園芸コーナーにある商品ももちろん活用できます。まずは100円ショップを覗いて、使えそうなアイテムを探してみるのも楽しい時間です。

<関連記事>

・家庭菜園の鳥よけは100均で!効果と設置術

・ダンゴムシ駆除は100均で!おすすめ商品と対策

・100均で水耕栽培ポンプを自作!代用品と作り方を解説

・【2025年版】剪定バサミ100均は使える?ダイソー・セリア比較とおすすめ

・ダイソー液体肥料は水耕栽培に使える?効果と使い方

ペットボトルを使った簡単な始め方

最も手軽で、誰でもすぐに始められるのがペットボトルを使った方法です。飲み終わったペットボトルをリサイクルして、簡単に水耕栽培キットを作ることができます。ここでは、具体的な手順を解説します。

ステップ1:ペットボトルの加工

500mlや2Lのペットボトルを用意します。カッターナイフで、ペットボトルの上から3分の1くらいのところで水平にカットします。飲み口側の上部を逆さにして、下部のパーツに差し込むと、栽培容器の完成です。飲み口から根が下に伸びていく仕組みです。

ステップ2:培地のセットと種まき

食器用スポンジを2〜3cm角にカットし、中央に十字の切り込みを入れます。この切り込みに、育てたい野菜の種を2〜3粒置きます。種が隠れるくらいに、スポンジを水で十分に湿らせてください。種をセットしたスポンジを、逆さにしたペットボトルの飲み口部分にセットします。

ステップ3:液体肥料の準備とセット

ペットボトルの下部パーツに、水耕栽培用の液体肥料を規定の倍率で薄めた培養液を入れます。量は、逆さにセットした上部パーツの飲み口が、ギリギリ浸らないくらいが目安です。根が呼吸できるように、少し空間を空けておくのがポイントです。セットしたスポンジが乾燥しないように、最初は霧吹きなどで水分を与えます。

ステップ4:日々の管理

種が発芽して根が伸びてきたら、根は自然に下の培養液へと到達します。あとは、日当たりの良い窓辺に置き、培養液が減ってきたら追加するだけです。週に1回程度、培養液を全て新しいものに交換すると、より元気に育ちます。

ペットボトル容器は光を通しやすいため、藻が発生しがちです。アルミホイルや黒い画用紙などで容器の周りを覆ってあげると、藻の発生を防ぐことができますよ。ぜひ試してみてください。

<関連記事>

・大葉が水耕栽培で育たない原因と対策【初心者向け】

・水耕栽培でメラミンスポンジはNG?代用品や選び方解説

・ニラ水耕栽培ペットボトルでのやり方|再生・種から育てる方法

・ペットボトルでトマト水耕栽培のやり方|初心者向け簡単キット

・水耕栽培ペットボトル2リットルの完全ガイド|始め方からコツまで

・にんにく水耕栽培はペットボトルで!臭い・カビ対策とスプラウト収穫

・ペットボトルでさつまいも水耕栽培!腐らせないコツと容器の作り方

・きゅうり水耕栽培はペットボトルで!肥料や藻対策と自作装置のコツ

これから挑戦する人によくある質問

これから水耕栽培を始める方が抱きやすい、いくつかの疑問についてQ&A形式でお答えします。不安な点を解消して、安心してスタートしましょう。

Q. 虫は本当に発生しない?

A. 土を使わないため、土の中にいる害虫や卵が原因となる害虫の発生はほとんどありません。ただし、窓を開けた際に外からアブラムシなどが飛来する可能性はゼロではありません。もし虫を見つけたら、すぐにガムテープなどで取り除くようにしましょう。室内栽培であれば、土耕栽培に比べて圧倒的に虫のリスクは低いです。

Q. 液体肥料は毎日交換する?

A. 毎日の交換は必要ありません。基本的には、水が減ったらその分を注ぎ足し、1週間〜10日に1回程度、すべての培養液を新しいものに交換するのが一般的です。特に夏場は水が蒸発しやすく、肥料濃度が濃くなりがちなので、こまめに水の量をチェックすることが大切です。

Q. 日当たりが悪い部屋でもできる?

A. はい、可能です。日当たりが確保できない場合は、植物育成用のLEDライトを活用することで解決できます。LEDライトは消費電力が少なく、植物の成長に必要な波長の光を効率的に当てることができます。タイマーと組み合わせれば、自動で光を当てる時間を管理できるため非常に便利です。

まとめ:気軽に始める水耕栽培とは

この記事では、水耕栽培の基本から具体的な始め方までを網羅的に解説しました。最後に、記事全体の要点をリストで振り返ってみましょう。

- 水耕栽培は土を使わず水と液体肥料で育てる栽培方法

- 土を使わないため衛生的で室内での栽培に向いている

- 省スペースでベランダや庭がなくても始められる

- 栄養吸収の効率が良く植物の成長が早い傾向がある

- 天候に左右されず一年を通して計画的に栽培できる

- 同じ場所で同じ野菜を育てられる連作障害の心配がない

- 本格的なキットは初期費用がかかる場合がある

- LEDライトやポンプを使うと電気代が発生する

- 成功の鍵は液体肥料の濃度管理にある

- ポイントを押さえれば初心者でも簡単に成功できる

- 最初は管理が楽なリーフレタスやハーブがおすすめ

- ペットボトルや100均グッズで手軽に始められる

- 日当たりが悪い場合は植物育成用LEDライトが有効

- 虫は発生しにくいが外部からの侵入には注意が必要

- 培養液は週に一度の交換が目安

水耕栽培は、私たちの暮らしに「育てる楽しさ」と「収穫する喜び」を手軽にもたらしてくれます。この記事を参考に、ぜひあなたも小さな家庭菜園を始めてみませんか。