パイナップルの水耕栽培に挑戦したものの、失敗してしまいお困りではありませんか。

「ヘタから根が出ないのはなぜ?」あるいは「葉が黄色くなるのは栄養不足のサイン?」といった疑問は、多くの方が一度は抱える悩みです。

この記事では、パイナップル水耕栽培で失敗する主な原因、例えば避けたいヘタや水のカビ発生や、知っておきたい葉が枯れる原因について詳しく解説します。

さらに、枯れた状態から復活させる方法や、パイナップル水耕栽培の失敗を防ぐ成功のコツとして、ヘタの切り口をしっかり乾かすことや、栽培成功のカギとなる育て方のポイントもご紹介。

実がなるまでの長期的な管理方法まで網羅し、最後にパイナップル水耕栽培の失敗を防ぐ総まとめで、あなたの栽培を成功へと導きます。

- パイナップル水耕栽培で失敗する原因がわかる

- 根が出ない、枯れるといったトラブルの対処法を学べる

- 水耕栽培を成功させるための具体的なコツが身につく

- 発根から植え替え、長期管理までの流れを理解できる

パイナップル水耕栽培で失敗する主な原因

- ヘタから根が出ないのはなぜ?

- 葉が黄色くなるのは栄養不足のサイン

- 避けたいヘタや水のカビ発生

- 知っておきたい葉が枯れる原因

- 枯れた状態から復活させる方法

ヘタから根が出ないのはなぜ?

パイナップルの水耕栽培で最初に直面する壁が、ヘタ(クラウン)から根が出ないトラブルです。この主な原因は、ヘタの選び方と下処理の段階に潜んでいることがほとんどです。

結論から言うと、新鮮で生命力のあるヘタを選び、適切に下処理をすることが発根の成功率を大きく左右します。購入時に葉が枯れていたり、中心の芽が傷んでいたりするヘタは、残念ながら発根する力が弱い状態です。

また、ヘタの下処理で果肉部分が残っていると、それが水中で腐敗し、水質を悪化させて雑菌の繁殖を招きます。これが直接的な発根の妨げになるのです。

具体的には、まずスーパーでパイナップルを選ぶ際に、葉が濃い緑色でツヤがあり、中心部の新しい芽が元気なものを選びましょう。

次に、ヘタを実から切り離した(もしくはねじり取った)後、根元に残った果肉や皮をナイフで丁寧に取り除きます。さらに、下部の葉を5〜10枚ほど手でむしり取ることで、根が生えてくる「根の原基」と呼ばれる部分を露出しやすくするのも効果的です。

発根しない原因と対策

- 原因① 元気のないヘタ:葉が枯れていたり、傷んでいるヘタは発根しにくい。

- 対策①:購入時に葉が青々としていて、中心の芽が元気な個体を選ぶ。

- 原因② 果肉の残り:ヘタの根元に残った果肉が水中で腐敗する。

- 対策②:ナイフでくさび形になるように、果肉をきれいに取り除く。

- 原因③ 下葉の処理不足:根が出る部分が葉に覆われている。

- 対策③:下部の葉を数枚むしり取り、茎の部分を2〜3cmほど露出させる。

これらのポイントを押さえて下処理を行うだけで、発根の確率は格段に上がります。最初の準備が肝心ですので、丁寧に行いましょう。

葉が黄色くなるのは栄養不足のサイン

水耕栽培を始めてしばらく経つと、葉が黄色く変色してくることがあります。これは、水だけでは成長に必要な栄養素が不足しているサインです。特に、植物の葉の成長に不可欠な「窒素」が足りなくなると、葉の色が薄くなる傾向があります。

水道水には植物の成長に必要な微量元素が含まれていますが、それだけでは十分ではありません。そのため、発根して新しい葉が展開し始めたら、栄養補給を考える必要があります。

具体的な対策としては、水耕栽培用の液体肥料(液肥)を使用するのが最も簡単で効果的です。

液体肥料を選ぶ際は、窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)がバランスよく配合されたものを選びましょう。

使用する際は、製品に記載されている希釈倍率を守ることが重要です。最初は規定よりもさらに薄めに希釈して与え始め、植物の様子を見ながら徐々に濃度を調整していくと、肥料焼けのリスクを減らせます。

肥料の与えすぎに注意

「元気になってほしい」という思いから肥料を濃くしたり、頻繁に与えすぎたりすると、逆に根を傷めてしまう「肥料焼け」の原因になります。

特に水耕栽培は根が直接肥料液に触れるため、影響が出やすいです。必ず規定の希釈倍率を守り、最初は薄めから試すことを心がけてください。

もし液体肥料を与えても改善しない場合は、根腐れによって根が栄養を吸収できなくなっている可能性も考えられます。

その際は、一度ヘタを取り出し、根が黒ずんでいないか、腐敗臭がしないかを確認してみてください。

避けたいヘタや水のカビ発生

パイナップルの水耕栽培において、ヘタや水にカビが発生するのは非常に多い失敗例です。カビは見た目が悪いだけでなく、水質を悪化させ、植物の健康を著しく害する原因となります。

カビが発生する主な理由は、「水の汚れ」と「風通しの悪さ」です。特に夏場は気温が上昇し、水が腐敗しやすくなるため、雑菌やカビが繁殖する絶好の環境となってしまいます。

また、ヘタに残ったわずかな果肉や、水に浸かっている葉が腐ることもカビの栄養源になります。

これを防ぐための最も重要な対策は、とにかく水を清潔に保つことです。

カビ対策は、とにかくシンプルです!

「毎日、水を替える」

これを徹底するだけで、失敗のリスクを大幅に減らすことができますよ。

具体的には、以下の3つのポイントを徹底しましょう。

カビを防ぐ3つの鉄則

前述の通り、下処理の段階で果肉を完全に取り除き、下の葉を整理しておくことも、カビの発生源を断つ上で非常に有効です。清潔な環境を維持することが、カビを防ぐ一番の近道となります。

知っておきたい葉が枯れる原因

順調に育っているように見えても、突然葉が茶色く枯れ始めてしまうことがあります。葉が枯れる原因は一つとは限らず、水・光・温度といった複数の環境要因が複雑に絡み合っている場合がほとんどです。

パイナップルは元々、太陽の光が降り注ぐ暖かい地域の植物です。このため、日本の環境で育てるには、その生育環境をできるだけ再現してあげることが重要になります。環境が適していないと、パイナップルはストレスを感じて葉を枯らしてしまうのです。

主な原因と対策を以下の表にまとめました。ご自身の栽培環境と照らし合わせて、原因を探ってみてください。

| 原因 | 具体的な症状・状況 | 対策 |

|---|---|---|

| 水の管理 | 根が黒くブヨブヨしている(根腐れ)。または、土がカラカラに乾いている(水不足)。 | 毎日の水換えを徹底する。水位が高すぎないか確認する。土栽培の場合は土の表面が乾いたらたっぷり水を与える。 |

| 光の管理 | 葉の先やフチが茶色くパリパリになる(葉焼け)。または、葉がひょろひょろと力なく伸びる(日照不足)。 | 直射日光を避け、レースのカーテン越しの明るい場所に置く。 |

| 温度の管理 | 気温が低い時期に成長が止まり、葉の色が悪くなる。 | 生育適温は25〜30℃。冬場は室内に取り込み、最低でも10℃以上を保つように管理する。 |

| 雑菌の侵入 | ヘタの切り口から腐敗が始まる。 | ヘタをカットする際は、清潔なナイフを使用する。切り口をしっかり乾燥させる。 |

観葉植物としてのパイナップル

パイナップルの葉は放射状に広がり、非常にスタイリッシュな見た目をしています。そのため、観葉植物としても人気があります。実の収穫を目指すだけでなく、おしゃれなインテリアグリーンとして楽しむのも一つの方法です。

枯れた状態から復活させる方法

葉が枯れてきたり、元気がなくなったりしても、すぐにあきらめる必要はありません。中心部分の成長点が無事であれば、復活させられる可能性が残されています。

植物が枯れるのには必ず原因があります。まずはその原因を取り除き、植物が回復に専念できる環境を整えてあげることが最も重要です。ダメージを受けた部分を取り除くことで、健康な部分へのエネルギー供給を促します。

具体的な復活の手順は以下の通りです。

- 状態の確認:まず、パイナップルを容器から取り出します。根が黒くドロドロに腐っていないか、中心から生えてくる新しい芽がまだ緑色を保っているかを確認します。この中心の芽が生きているかが、復活の最大のポイントです。

- 枯れた部分の除去:清潔なハサミを使い、枯れてしまった葉や腐った根を思い切って切り落とします。腐敗部分を残しておくと、そこからさらに状態が悪化する可能性があります。

- 環境のリセット:容器をきれいに洗浄し、新しい水を入れます。このとき、水の量はヘタの切り口がギリギリ浸る程度に少なく調整し、根の呼吸を促します。

- 養生させる:直射日光の当たらない、明るい日陰で静かに様子を見ます。頻繁に場所を移動させず、回復を待ちましょう。この際、発根促進剤(メネデールなど)を規定量加えると、回復を助ける効果が期待できます。

復活の可能性チェックリスト

- 中心の成長点(一番内側の芽)は緑色か?

- 根の一部でも白くしっかりした部分が残っているか?

- ヘタの茎部分がブヨブヨになっていないか?

これらのうち一つでも当てはまれば、復活の可能性があります。諦めずに挑戦してみてください。

パイナップル水耕栽培の失敗を防ぐ成功のコツ

- ヘタの切り口をしっかり乾かす

- 栽培成功のカギとなる育て方のポイント

- 実がなるまでの長期的な管理方法

- パイナップル水耕栽培の失敗を防ぐ総まとめ

ヘタの切り口をしっかり乾かす

パイナップル水耕栽培を成功させるための、見落としがちながら非常に重要な工程が「ヘタの切り口をしっかり乾かす」ことです。この一手間が、その後の成功率を大きく左右します。

なぜなら、切り口を乾燥させることで「カルス」と呼ばれる保護組織が形成されるからです。このカルスが、いわば“かさぶた”のような役割を果たし、水に浸けた際に切り口から雑菌が侵入したり、組織が腐敗したりするのを防いでくれます。

具体的な手順はとても簡単です。果肉を取り除き、下葉を整理したヘタを、風通しの良い日陰で2〜3日ほど放置するだけです。直射日光に当てると葉が傷んでしまうため、必ず日陰で乾かしてください。切り口を触ってみて、表面が乾いて膜が張ったような状態になれば準備完了のサインです。

焦ってすぐに水に浸けたい気持ちをぐっとこらえて、この「乾燥」の時間を設けることが、急がば回れの成功への近道なんです。

この乾燥工程を省略してしまうと、切り口の傷口が無防備なまま水にさらされることになり、腐敗のリスクが非常に高まります。地味な作業ですが、ここを丁寧に行うことで、クリーンな状態で発根をスタートさせることができます。

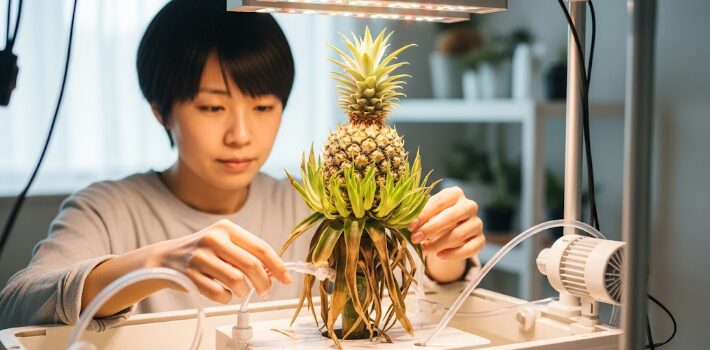

栽培成功のカギとなる育て方のポイント

パイナップル水耕栽培を成功させるカギは、突き詰めると「水・光・温度」という3つの基本要素を、パイナップルにとって快適な状態に保ち続けることにあります。どれか一つでもバランスが崩れると、生育不良や病気の原因となります。

これらの要素は互いに影響し合っているため、トータルで管理することが大切です。ここでは、それぞれの管理ポイントを具体的に解説します。

① 水管理のポイント

前述の通り、水管理で最も重要なのは清潔さを保つことです。最低でも1日に1回は全ての水を交換しましょう。水位は、ヘタの茎の切り口が1cm程度浸かるくらいがベストです。全体が水に浸かると呼吸ができず、根腐れの原因になります。

② 光管理のポイント

パイナップルは日光を好みますが、日本の夏場の直射日光は強すぎて葉焼けを起こしてしまいます。理想的なのは、レースのカーテン越しに柔らかな光が入る窓辺です。全く光が当たらない場所では光合成ができず、弱々しく育ってしまうので注意が必要です。

③ 温度管理のポイント

パイナップルの生育適温は25〜30℃と比較的高温です。そのため、春から夏(5月〜9月頃)に栽培を始めるのが最も適しています。逆に寒さには弱く、気温が10℃を下回ると成長が止まり、枯れる危険性があります。冬場は必ず暖かい室内に取り込んで管理しましょう。

ペットボトルで簡単スタート!

専用の容器がなくても、500mlのペットボトルの上部をカットすれば、簡易的な水耕栽培容器として利用できます。透明なので根の成長を観察しやすく、おすすめです。

実がなるまでの長期的な管理方法

水耕栽培で無事に発根し、新しい葉も伸びてきたら、次のステップとして「土への植え替え」を検討しましょう。観葉植物として楽しむのであれば水耕栽培のままでも可能ですが、大きく育てて実を収穫することを目指すなら、土からの栄養供給が不可欠です。

水耕栽培から土栽培への移行は、パイナップルにとって大きな環境の変化です。適切なタイミングと方法で行うことが、その後の順調な成長につながります。

植え替えのタイミングは、根が2〜3cmほど伸びてきた頃が最適です。根が長くなりすぎると、水の中の環境に適応してしまい、土に馴染みにくくなることがあります。

土への植え替え手順

- 用土の準備:パイナップルは水はけの良い酸性の土を好みます。市販の「ブルーベリー用の培養土」や「観葉植物用の土」にピートモスを少し混ぜたものがおすすめです。

- 鉢の準備:最初は株の大きさに合わせた小さめの鉢(3〜4号鉢)に植え、鉢底石を敷きます。

- 植え付け:鉢に土を入れ、中央に苗を置いて根を広げながら土をかぶせていきます。最後に鉢の底から水が流れ出るまでたっぷりと水やりをします。

- その後の管理:植え替え直後は根付くまで不安定なので、明るい日陰で管理します。土の表面が乾いたら水やりを行い、春から秋の生育期には緩効性の肥料を与えましょう。

そして、ここからが本番!

順調に育てば、およそ2〜3年後に花が咲き、かわいらしいパイナップルの実がなります。非常に長い道のりですが、自分で育てたパイナップルを収穫する喜びは格別ですよ!

パイナップル水耕栽培の失敗を防ぐ総まとめ

この記事で解説してきた、パイナップル水耕栽培で失敗しないための重要なポイントを最後にまとめます。これらの要点を押さえて、ぜひ楽しいパイナップル栽培に挑戦してみてください。

- 新鮮で葉が青々とした元気なヘタを選ぶ

- ヘタの根元に付いた果肉は完全に取り除く

- 下処理後の切り口は日陰で2日から3日しっかり乾かす

- 作業に使うナイフや容器は清潔なものを使用する

- 水は必ず毎日交換し、清潔を保つ

- 水換えの際には容器の内側も洗浄する

- 水位はヘタの切り口が1cm程度浸かる高さに保つ

- 直射日光が当たらない明るい窓辺などに置く

- 生育に適した温度は25℃から30℃と意識する

- 冬は室内に取り込み10℃以下にならないよう管理する

- 発根して葉が伸びてきたら液体肥料の使用を検討する

- 根が2cmから3cm程度伸びたら土への植え替え時期

- 植え替え用の土は水はけの良い酸性のものを選ぶ

- 実の収穫までは2年から3年と気長に構える

- 一度の失敗を恐れず再挑戦する気持ちを持つ