皆さん、こんにちは。

家庭菜園を楽しんでいると「もっと良い土にしたい!」「野菜を甘くしたい!」という思いから、

精米所でタダでもらえることも多い身近な有機資材「米ぬか」を肥料として使ってみたくなることってありますよね。

でも、いざ土に混ぜてしまった後にインターネットで検索してみると「米ぬか 土に混ぜてしまった 虫」

「米ぬか そのまま 失敗」「根腐れ」といった不穏なキーワードがたくさん出てきて、

急に不安になってしまったという方も多いのではないでしょうか。

実は、生の米ぬかをそのまま土に混ぜることには、確かにいくつかの重大なリスクが伴いますが、

決して取り返しのつかない失敗ではありません。

正しい知識と期間、そして適切なリカバリー方法を知っていれば、

むしろ化学肥料にはない最強の土作り資材として活用することも可能です。

この記事では、私が実際に調べたり体験したりした情報をもとに、

混ぜてしまった直後の苗や土への影響、そして今すぐできる具体的な対処法について、どこよりも詳しくお話しします。

ポイント

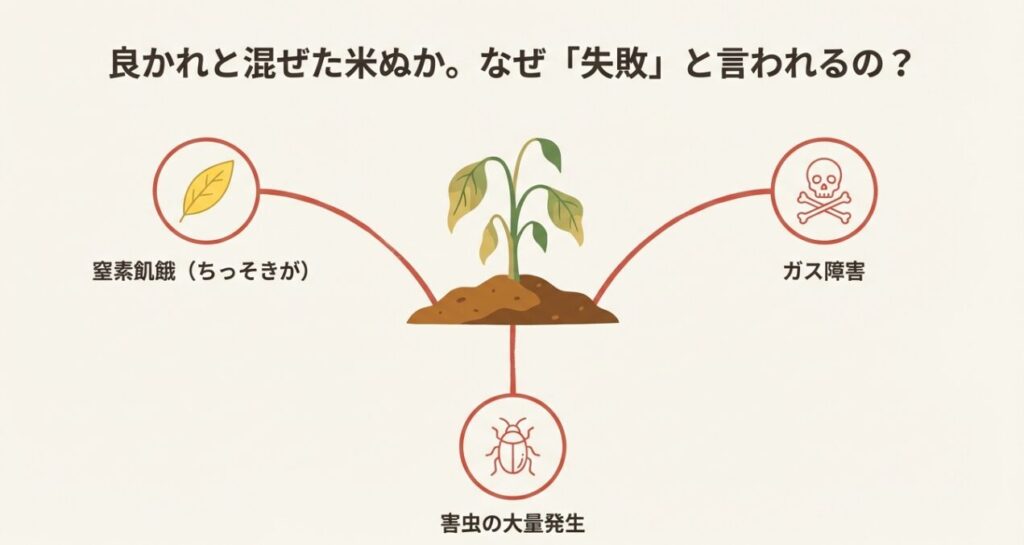

- 生の米ぬかを土に混ぜた際に起こる「窒素飢餓」や「ガス障害」の仕組み

- タネバエなどの害虫や白いカビが発生した時の判断基準と対応策

- 季節ごとに必要な分解期間と、植え付けまでの待機時間の目安

- 「カルスNC-R」などの資材を使った、失敗を成功に変えるリカバリー術

米ぬかを土に混ぜてしまった際のリスクと影響

「良かれと思って混ぜたのに、逆に野菜が育たなくなってしまった…」なんてことになったら、

せっかくの家庭菜園が台無しで悲しいですよね。

まずは、生の米ぬかを土に混ぜてしまった直後に、

土の中で一体何が起きているのか、そのメカニズムをしっかりと理解しておきましょう。

敵を知れば、過度に怖がる必要はありませんし、冷静な対処が可能になります。

そのまま放置は失敗?窒素飢餓の原因

米ぬかを混ぜた直後の土に苗を植えると、葉っぱが全体的に黄色くなってきたり、

成長がピタッと止まってしまったりすることがあります。

これは、土壌学の用語で「窒素飢餓(ちっそきが)」と呼ばれる現象です。

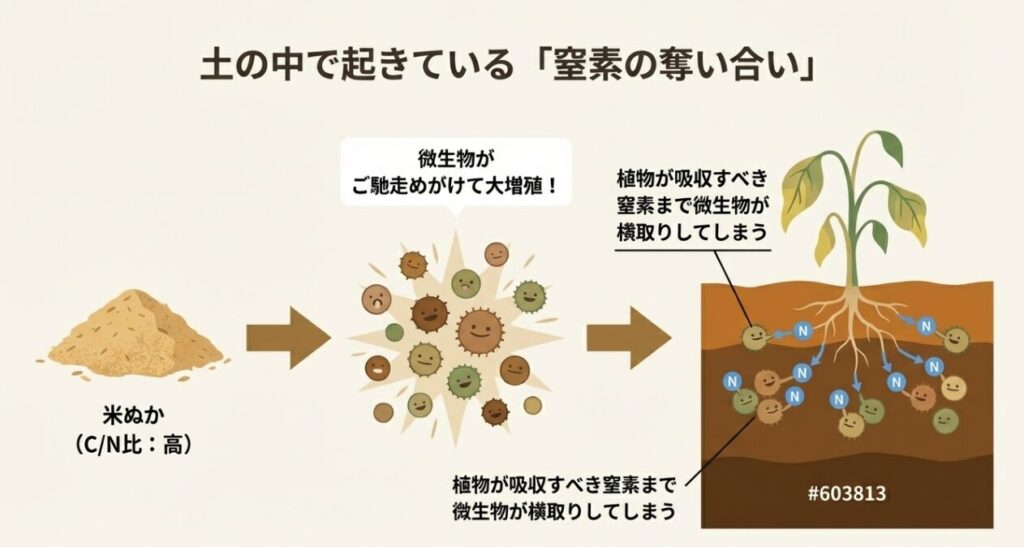

この現象を理解するには、土の中に住んでいる微生物たちの気持ちになって考える必要があります。

土の中に米ぬかのような「エネルギー(炭素)たっぷりで栄養満点」の有機物が入ってくると、

土壌微生物たちは「ご馳走だ!食べ放題だ!」と一斉に活動を開始して、爆発的に増殖します。

この時、微生物たちは自分の体を増やし、細胞を作るために、土の中にある「窒素」を大量に必要とします。

しかし、米ぬか自体には、微生物が満足するほどの窒素は含まれていません。

そこで彼らはどうするかというと、土壌中に元々あった、本来なら植物の根っこが吸収するはずだった窒素(硝酸態窒素など)まで、

自分たちのために優先的に取り込んでしまうのです。

微生物による吸収力は植物の根よりも遥かに強いため、

結果として植物は深刻な栄養不足(ガス欠)に陥ります。

これを「窒素の有機化(固定化)」と言います。

もちろん、微生物が死ねばその窒素は再び土に戻って植物が使えるようになりますが、それには長い時間がかかります。

混ぜてしまった直後の数週間は、まさに土の中が窒素の奪い合い戦場となっていることを知っておいてください。

C/N比(炭素率)とは?

有機物の分解されやすさや窒素の動きを示す重要な指標です。

- 微生物の体:C/N比 5〜8程度

- 米ぬか:C/N比 20〜25程度

微生物にとって米ぬかは「炭素は多いけど窒素が足りない」状態。

だから、不足分の窒素を周囲の土から奪ってしまうのです。

ちなみに、C/N比が低い(窒素が多い)油かすや鶏ふんでは、この窒素飢餓は起こりにくいとされています。

虫やウジが大量発生するメカニズム

「米ぬか 土に混ぜてしまった」と検索してこの記事にたどり着いた方の多くが、

最も恐れているのがこの「虫問題」ではないでしょうか。

正直にお話しすると、生の米ぬかは人間にとって栄養価が高いだけでなく、

虫たちにとっても最高の栄養源であり、強力な誘引剤となってしまいます。

特に注意したいのが「タネバエ」というハエの幼虫(ウジ)です。

タネバエの成虫は、有機物が腐敗・発酵する際に放つ独特の甘酸っぱい匂いや腐敗臭に敏感に反応し、

遠くからでも飛来して土の表面に卵を産み付けます。

孵化したウジは土の中を動き回り、発芽したばかりの種の中身を食べたり、

柔らかい幼根や茎の地際部を食い荒らしたりします。

被害に遭った苗を引き抜いてみると、根が茶色く変色し、

中から小さな白いウジが何匹も出てくる…というトラウマ級の光景を目にすることもあります。

また、タネバエ以外にも、コガネムシの幼虫やケラ、ナメクジ、

さらにはダニ類なども米ぬかの匂いに引き寄せられます。

さらに厄介なのが、それらの虫を食べるためにモグラが来たり、米ぬか自体を目当てにスズメやハト、

カラスなどの野鳥が土をほじくり返したりすることです。

「混ぜてしまった」だけで、畑が生態系のバトルフィールド化してしまうリスクがあるのです。

特に春と秋の適温期は虫の活動が活発なので、最大級の警戒が必要です。

<関連記事>

・アブラムシ駆除にハッカ油は効果なし?安全な作り方と重大リスク

・オルトランがヨトウムシに効かない?4つの原因と対策

・ネキリムシ対策はコーヒーで!使い方と農薬以外の方法

・ヨトウムシ駆除にコーヒーが効く?対策方法と使い方を紹介

・アブラムシに牛乳が効かない?原因と正しい対策を解説

・コガネムシ幼虫に米ぬか?効果と危険な使い方

白いカビの発生は成功か失敗か

米ぬかを混ぜて数日後、土の表面や少し掘り返した部分に、

綿のような白いフワフワしたカビがびっしりと生えてきて驚いた経験はありませんか?

見た目のインパクトが強いため、「うわっ、腐ってしまった!」「病気になっちゃう!」

と慌てて捨ててしまう方もいるかもしれませんが、

実はこれ、多くの場合において「大成功」のサインなんです。

この白いカビの正体は、主に「糸状菌(しじょうきん)」や「放線菌(ほうせんきん)」といった、

土作りにとって非常に有用な微生物たちです。

彼らは有機物を強力に分解する酵素を持っており、米ぬかのデンプンやタンパク質をせっせと分解してくれています。

この白い菌糸が土の粒子同士をくっつける糊の役割を果たし、

土を団粒構造(ふかふかの状態)に変えてくれるのです。

触ってみてほんのり温かければ、発酵が順調に進んでいる証拠です。

ただし、注意が必要なケースもあります。

もし生えてきたカビが白ではなく「青緑色(アオカビ)」や「黒色(クロカビ)」であったり、

ピンクや赤などの毒々しい色をしている場合、

あるいは鼻を突くようなドブ臭い腐敗臭がする場合は、

土の中で「発酵」ではなく「腐敗」が進行している可能性が高いです。

この場合は、悪玉菌が優勢になっている危険信号ですので、後述する対処法ですぐに環境を改善する必要があります。

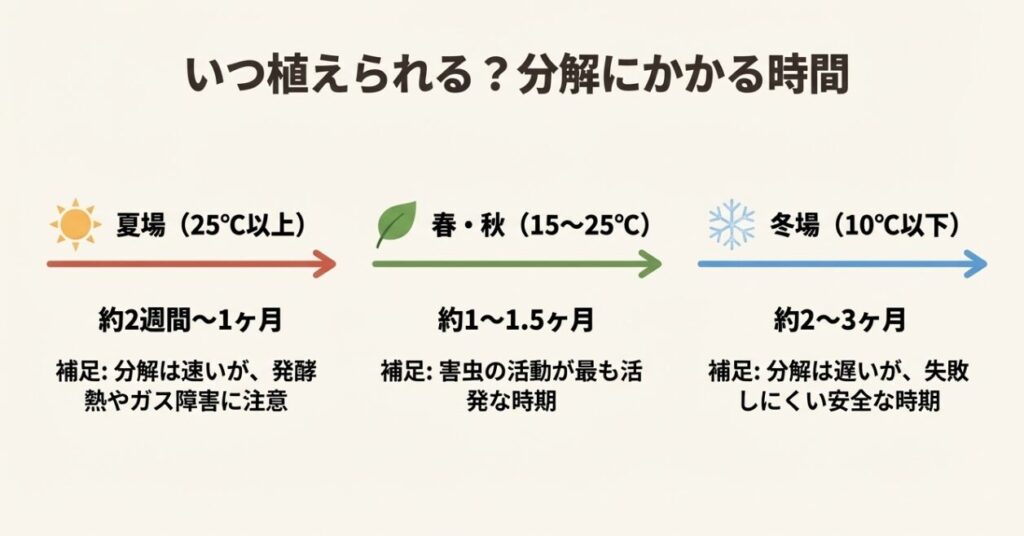

分解期間は夏と冬でどれくらい必要?

「混ぜてしまったけど、いつになったら植え付けできるの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。

この答えは、微生物の活動量に直結する「温度(季節)」によって劇的に変わります。

微生物は変温動物のように、温度が高ければ活発に動き、低ければ活動を停止するからです。

| 季節・気温 | 分解完了の目安期間 | 土の中の様子・注意点 |

|---|---|---|

| 夏場(25℃以上) | 約2週間 〜 1ヶ月 | 微生物がフルパワーで活動するため分解は早いです。しかし、その分「発酵熱」が60℃近くまで急上昇したり、酸素消費が激しく酸欠になりやすかったりと、コントロールが難しい時期でもあります。 |

| 春・秋(15℃〜25℃) | 約1ヶ月 〜 1.5ヶ月 | 分解速度は穏やかですが、タネバエなどの害虫が最も活発に産卵する時期です。虫対策を徹底する必要があります。 |

| 冬場(10℃以下) | 約2ヶ月 〜 3ヶ月 | 地温が低く、微生物はほとんど活動しません。分解というよりは「寒起こし」として、土の中でゆっくりと馴染ませる期間になります。逆に言えば、失敗が起きにくい安全な時期とも言えます。 |

基本的には、米ぬかの形がなくなり、土と一体化してボロボロとした黒っぽい土に変化していれば分解完了のサインです。

夏場であれば、最低でも2週間、できれば1ヶ月ほど土を寝かせて、

熱やガスが収まってから植え付けるのが安全です。

冬場に混ぜてしまった場合は、焦らず春の作付け(2月下旬〜3月頃)までそのまま放置し、

じっくりと熟成させるのが最も賢い選択です。

苗を植えてしまった後に起きる障害

もし、米ぬかを混ぜた直後のプランターや畑に、すでに苗を植えてしまっている場合は、

かなり緊急性が高く、警戒が必要です。

土の中で微生物が米ぬかを分解する過程で、

「物理的」かつ「化学的」なストレスが植物の根を襲うからです。

まず怖いのが「発酵熱」による「根焼け(ねやけ)」です。

堆肥を作る時、中心温度は60℃〜70℃にも達しますが、これと同じことが植木鉢の中で起きたらどうなるでしょうか。

植物の根は煮え、細胞が壊死してしまいます。

特にプランター栽培のような閉鎖環境では熱の逃げ場がないため、一晩で植物が枯れてしまうこともあります。

次に「ガス障害」です。

タンパク質が分解される過程でアンモニアガスが発生したり、

酸欠状態(還元状態)で亜硝酸ガスや硫化水素が発生したりします。

これらのガスは植物にとって猛毒であり、根の機能を奪うだけでなく、

葉っぱが白く焼けただれたようになったり、下葉から枯れ上がったりする原因になります。

さらに、ドブのような腐敗臭が漂っている場合は、根腐れ病などの病原菌も増殖しやすい環境になっています。

「最近、急に元気がなくなったな」「水をあげているのに萎れているな」と感じたら、

すでに根がダメージを受けている可能性が高いので、一刻も早い救出活動が必要です。

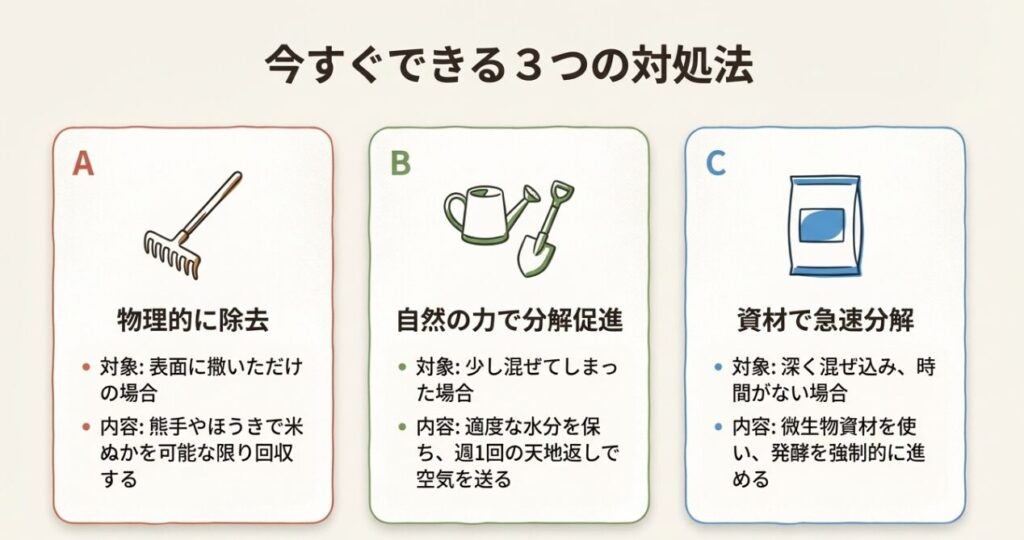

米ぬかを土に混ぜてしまった後の確実な対処法

それでは、実際に「やってしまった!」という状況から、どうやってリカバリーすれば良いのでしょうか。

状況は「まだ植えていない」のか「もう植えてしまった」のかによって異なりますが、

ここでは効果の高い具体的なアクションプランをいくつかご紹介します。

表面に撒いた場合の物理的な除去手順

もし、あなたがまだ土の中に深くスコップで混ぜ込んでおらず、

土の表面にパラパラと撒いただけの状態、あるいは表面を軽く撫でた程度であれば、

まずは「物理的に取り除く」ことが最優先かつ確実な対処法です。

細かい熊手(レーキ)やホウキ、あるいはちりとりを使って、可能な限り米ぬかをかき集めて回収してください。

土が少し混ざってしまっても構いません。

「もったいない」と思うかもしれませんが、リスクを抱えたまま栽培を続けるよりはマシです。

目に見える範囲の米ぬかを8割方除去できれば、虫の発生リスクやガス障害のリスクは大幅に下がります。

回収した「米ぬか混じりの土」は捨てなくても大丈夫です。

コンポスト容器や厚手のビニール袋に入れ、適度な水分を加えて密閉しておけば、

時間をかけて発酵し、数ヶ月後には「最高級のボカシ堆肥」として生まれ変わります。

それを改めて畑に戻せば、無駄なく資源を活用できますよ。

ベランダでも使える密閉式のコンポスト容器があると、

匂いも漏れず虫も湧かないので、回収した土の保管に便利です。

<関連記事>

・プランターの土再生は米ぬかで!量と手順を徹底解説

・プランターの土を再利用する簡単な方法!捨てずに復活させる裏技

こちらもCHECK

-

ナクスルで後悔?口コミとデメリット・堆肥の徹底分析す

家庭用の生ごみ処理機「ナクスル(NAXLU)」、すごく気になりますよね。 ただ、12万円を超えることもある高額な家電なので、「買って後悔しないか?」と不安になって、ナクスルの口コミを検索している方も多 ...

続きを見る

有機石灰を使って酸性を中和するコツ

米ぬかが土の中で急激に分解されると、一時的に有機酸(酢酸や酪酸など)が大量に生成され、土壌pHが酸性に傾くことがあります。

酸性の土壌は多くの野菜にとって育ちにくいだけでなく、酸っぱい匂いがタネバエなどの害虫をさらに引き寄せる原因にもなります。

そこでおすすめなのが、「有機石灰(カキ殻石灰や卵殻石灰など)」を緊急で散布することです。

有機石灰は、カキの殻などを焼成・粉砕したもので、土壌の酸度を緩やかに中和する効果があります。

また、多孔質(穴がたくさん空いている構造)であるため、微生物の棲家となり分解を助ける効果も期待できます。

消石灰には注意!

同じ石灰でも、「消石灰(水酸化カルシウム)」はアルカリ性が極めて強く、

植物の根に触れると化学火傷を負わせて枯らす原因になります。

すでに植物が植わっている場合は絶対に使用せず、

穏やかに効く「有機石灰」や「苦土石灰」を選ぶようにしましょう。

散布量の目安としては、1平方メートルあたり一掴み(約50g〜100g)程度を、米ぬかを混ぜてしまった場所の上からパラパラと撒き、

軽く表面の土と馴染ませてください。

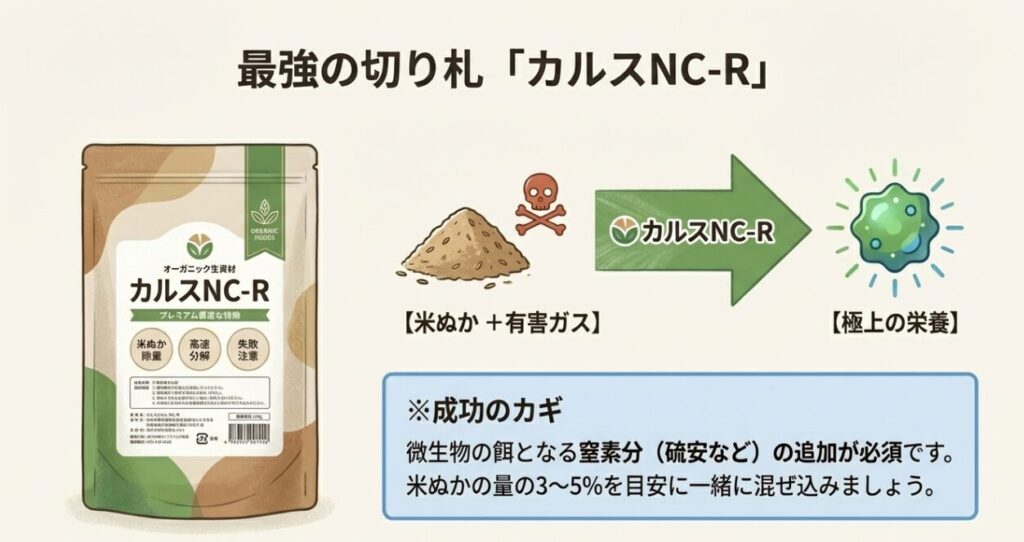

カルスNC-Rで分解を急速に進める

「もうガッツリ混ぜ込んでしまったし、除去なんて無理!」「でも来週には苗を植えたい!」

という切実な状況の方にとって、現時点で最強の切り札となるのが、

リサール酵産株式会社が製造している「カルスNC-R」という複合微生物資材です。

私も実際に愛用していますが、これを使うと、

通常なら数ヶ月かかる堆肥化のプロセスを、土の中でわずか1〜3週間程度で完了させることができます。

この資材の凄いところは、嫌気性(酸素がなくても活動できる)と好気性(酸素が必要)の多様な微生物が共存しており、

土の中で生の有機物を分解する際に発生する有害ガスや有機酸を、彼らがエサとして食べてしまう点です。

これにより、もっとも恐ろしい「ガス障害」や「根腐れ」を回避しながら、米ぬかを急速に堆肥化させることが可能になります。

カルスNC-Rを使ったリカバリー手順

- 米ぬかを混ぜてしまった土の上に、カルスNC-R(粉末または粒状)を規定量(10坪あたり1kgが目安)まんべんなく撒く。

- 【最重要】さらに「硫安(硫酸アンモニウム)」などの窒素肥料を、米ぬかの量の約3〜5%程度撒く。

これは微生物の起爆剤となり、窒素飢餓を防ぐために必須です。 - 土と資材が馴染むように、もう一度耕す(すでに植わっている場合は株元を避けて中耕する)。

- 最後に、土がしっかり湿るまでたっぷりと水をかける。カルス菌は水と一緒に土の中に浸透し、活動を開始します。

メーカーの公式サイトや試験データでも、生の米ぬかと一緒にすき込むことで土壌改良効果が高まることが実証されており、

まさに「混ぜてしまった」失敗を帳消しにするどころか、最高の土作りチャンスに変えてくれる魔法のような資材です。

参考リンク:リサール酵産株式会社 公式サイト(出典:リサール酵産株式会社)

水やりと天地返しでリカバリーする

「カルスNC-Rなんて手元にないし、今すぐどうにかしたい」という場合は、

微生物が働きやすい環境を物理的に整えてあげることで、

自然の分解力を最大限に引き出す作戦をとりましょう。

微生物が米ぬかを分解するために必要なのは「水分」と「酸素」の2つです。

まず水分ですが、土がカラカラに乾いていると微生物は休眠してしまい、

いつまで経っても分解が進みません。

手で土を握った時に、崩れずに団子ができるくらいの湿り気(水分量約50〜60%)をキープするように、こまめに水やりを行ってください。

水分の感覚が掴みにくい場合は、チェッカーを挿しておくだけで

「水やりのタイミング」や「酸度(pH)」が一目でわかるので、失敗が激減します。

次に酸素です。水をやりすぎると今度は土の中が酸欠になり、

ドブ臭い腐敗(嫌気性発酵)が始まってしまいます。

これを防ぐために、週に1回程度、スコップで土を大きく掘り返す「天地返し(切り返し)」を行ってください。

土の中に新鮮な空気を送り込むことで、良い働きをする好気性微生物を活性化させ、

発酵熱を逃がし、ガスを抜くことができます。

「水やり」と「空気の入れ替え」、この2つを徹底するだけで、腐敗のリスクは劇的に下がります。

肥料効果を最大化する活用テクニック

せっかく栄養豊富な米ぬかを混ぜたのですから、ただのリスク要因で終わらせるのはもったいないですよね。

適切に管理して分解が進めば、米ぬかは化学肥料では絶対に真似できない効果を土壌にもたらします。

その一つが「土壌の団粒化」です。

前述したように、分解菌が出す粘着物質によって土が団子状に固まり、隙間が生まれます。

これにより、「水はけが良いのに水持ちも良い」という、植物にとって理想的なふかふかの土が出来上がります。

もし植え付けまで1ヶ月以上の時間があるなら、あえて透明なビニールマルチで土を覆い、

太陽熱を利用して地温を上げ、「土壌還元消毒」と組み合わせて土壌改良を行ってしまうのもプロのテクニックの一つです。

分解が完全に終わった後の土は、野菜の旨味や甘みを引き出すアミノ酸やビタミン、

ミネラルを豊富に含んだ「天然の特効薬」のような状態になっています。

ここまで持っていければ、あなたの野菜作りはワンランク上のレベルに達したと言えるでしょう。

米ぬかを土に混ぜてしまった失敗を成功へ

今回は「米ぬかを土に混ぜてしまった」時のリスクと、

そこからリカバリーするための具体的な対処法について、かなり掘り下げてご紹介しました。

焦ってスマートフォンで検索され、このページにたどり着いた方も、少しは安心できたでしょうか?

正直に告白しますと、私自身も家庭菜園を始めたばかりの頃、同じ失敗をしたことがあります。

「米ぬかは体に良いし、栄養満点だから肥料になるはず!」と思い込み、

プランターの土に大量の生米ぬかを混ぜ、すぐにナスの苗を植えてしまいました。

結果はどうなったかというと…数日後に強烈な異臭が漂い始め、

ナスの葉は黄色く変色して枯れ、土の中からは大量のウジが湧いてくるという、

まさに地獄絵図のような状況になりました。

あの時の絶望感と、土を全取っ替えした労力は今でも忘れられません。

しかし、この失敗があったからこそ、私は「土壌微生物」や「C/N比」、

「発酵と腐敗の違い」について真剣に学ぶきっかけを得ることができました。

そして今では、米ぬかをただのゴミとしてではなく、土をフカフカにし、

野菜を甘くするための「最強のパートナー」として使いこなせるようになりました。

つまり、「混ぜてしまった」という事実は、見方を変えれば、

あなたが土作り名人になるための第一歩を踏み出したということでもあるのです。

もちろん、今すぐ苗を助けなければならない緊急事態であることは変わりません。

しかし、先ほどご紹介したように、物理的に取り除いたり、カルスNC-Rのような文明の利器(微生物資材)を頼ったり、

あるいは天地返しで空気を入れたりと、打てる手はたくさんあります。

決して「もう終わりだ」と諦めて土を捨てたりしないでください。

適切な処置をして時間を置けば、微生物たちは必ずその米ぬかを分解し、植物にとって最高の栄養分へと変えてくれます。

今回の記事のまとめ

- 植え付け直前なら「窒素飢餓」や「ガス障害」のリスク大。まずは状況確認を。

- 白いカビは分解が進んでいる良い兆候、腐敗臭やウジは危険信号。

- 時間がない時や失敗したくない時は、「カルスNC-R」と「硫安」で強制的に発酵させるのがベストな解決策。

- 特別な資材がなくても、適切な水分管理と空気の入れ替え(天地返し)で、失敗を「土作り」の成功体験に変えることは十分可能。

土作りには失敗がつきものですが、土は私たちの想像以上に懐が深く、

その都度適切な対処をしてあげれば必ず応えてくれます。

今回の「米ぬかを土に混ぜてしまった」という経験を糧に、微生物と仲良くなって、

来シーズンには近所の人が羨むような、フカフカの土で飛び切り美味しい野菜を育てていきましょう!私も応援しています。