大切に育てている観葉植物に、ある日突然白いカスリ模様がついている。

よく見ると小さな虫が動いている……。そんな経験はありませんか?

毎日掃除機をかけ、空気清浄機も回している清潔な部屋なのに、

「室内環境でハダニはどこから湧くのか?」と不思議に思う方は非常に多いです。

「窓も開けていないのに」「マンションの高層階なのに」という状況でも、

彼らは物理法則を無視したかのような、

思いもよらない方法で私たちの居住空間に侵入してきます。

私自身、最初は「どこから入ったの!?まさか土から湧いた?」とパニックになりましたが、

その生態と侵入ルートを深く知ることで、ようやく「湧いた」のではなく「入ってきた」のだと理解し、

落ち着いて対処できるようになりました。

この記事では、ハダニの意外すぎる侵入経路と、

室内ならではの「増やさないための環境づくり」について、私の実体験と失敗談を交えて分かりやすくお話しします。

この記事で分かること

- ハダニが室内へ侵入する具体的な5つのルートとそのメカニズム

- 日本の住宅環境でハダニが爆発的に増えてしまう生態学的理由

- 似ている赤いダニ(カベアナタカラダニ)との見分け方と正しい対処法

- 食品成分を使った安全で効果的な駆除・予防策とIPM(総合的害虫管理)

室内ハダニはどこから?主な侵入経路

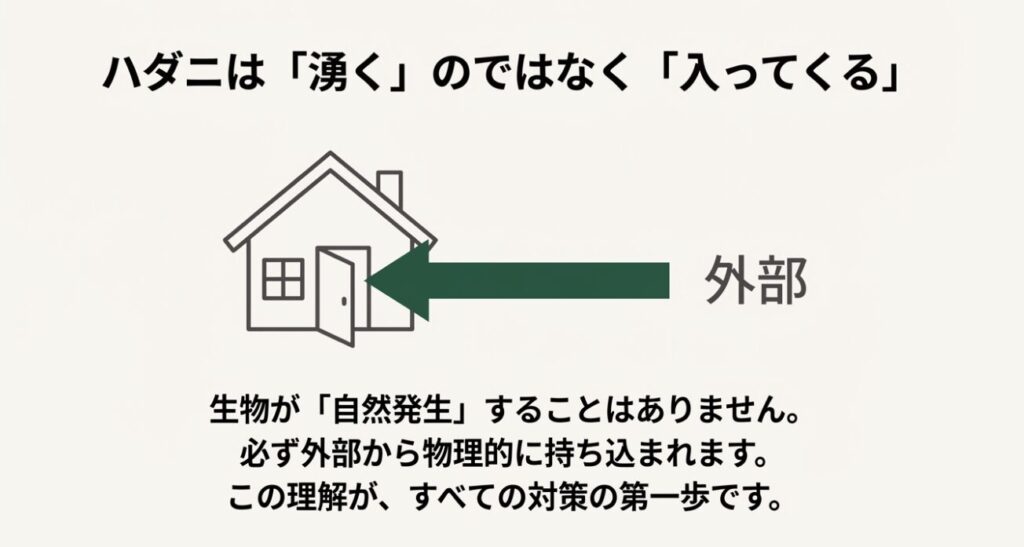

「何もしていないのに、ハダニが自然発生した」と感じることもありますが、

現代の科学において生物が「自然発生」することはありません。

ハダニは必ず「外部から物理的に持ち込まれ、室内の環境に適応して増殖」しています。

では、具体的にどのようなルートを通って、私たちの聖域である室内へ入り込んでくるのでしょうか。

私たちが普段生活している中で、盲点となりやすい侵入経路について、そのメカニズムを詳しく見ていきましょう。

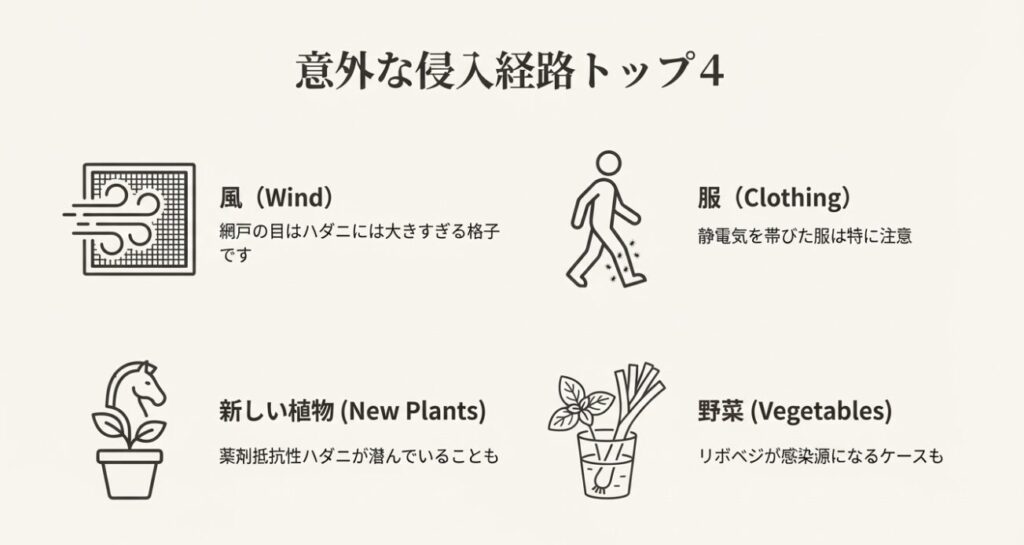

風に乗って網戸をすり抜ける侵入

一番防ぐのが難しく、かつ最も頻繁な侵入ルートが、実は「風」なんです。

「網戸をしているから虫は入ってこない」と思っていませんか?

実はその認識こそが、ハダニ対策の最大の落とし穴かもしれません。

ハダニは体長0.3〜0.5mm程度と非常に小さく、体重も数マイクログラムしかありません。

彼らはこの軽さを活かし、植物の先端に登って糸を出し、風に乗って空を飛ぶ「バルーニング」という行動をとることがあります。

まるでパラシュート部隊のように、風に乗って数キロメートル先まで移動することさえあるのです。

ここで問題になるのが、網戸の「目」の大きさです。

一般的な家庭用の網戸は、防虫用のものでも18メッシュ(約1.15mm)から24メッシュ(約0.84mm)程度が主流です。

対して、ハダニの体幅は0.15〜0.3mm程度。

つまり、ハダニにとっては、網戸は壁ではなく「素通りできる大きな格子」でしかないのです。

特に春や秋の風が強い日、換気のために窓を開けていると、網戸をしていても風に乗ったハダニがそのまま室内へ吹き込んできます。

また、最近のマンションは気密性が高いため、換気扇(レンジフードなど)を回すと室内の気圧が下がり、

サッシのレール部分や給気口のわずかな隙間から、

外気が(ハダニと共に)勢いよく吸い込まれてくることもあります。

「高層階だから虫は来ない」というのも誤解で、上昇気流に乗れば10階以上の高さでも容易に到達します。

外出した服に付着して持ち込む

風の次に多いのが、私たち人間自身が「運び屋」になってしまうケースです。

これを専門用語で「便乗(Phoresy)」に近い現象といえますが、

要するに私たちの服や靴にくっついて、ハダニが部屋までただ乗りしてくるのです。

例えば、公園のベンチに座ったり、道端の植え込みの近くを歩いたりした時を想像してみてください。

風で飛ばされたハダニや、草木に潜んでいたハダニが、知らず知らずのうちに衣服に付着します。

特に化学繊維の服は静電気を帯びやすく、微小な虫やホコリを引き寄せやすい傾向があります。

ここが最大の感染ポイント!

帰宅後、その服のままリビングへ直行し、ソファに座ったり、

可愛い観葉植物に「ただいま」と顔を近づけたりしていませんか?

この瞬間、服についていたハダニが、より居心地の良い植物へと乗り移ってしまうのです。

また、犬の散歩も要注意です。草むらに頭を突っ込んで遊んだワンちゃんの毛には、ダニやハダニがついている可能性があります。

ペットが室内でブルブルと身震いをした瞬間、ハダニが部屋中に拡散され、近くの観葉植物に着地するというルートも珍しくありません。

帰宅時は玄関で上着を軽く払う、ガーデニングや散歩の後は着替える、

といったルーティンを取り入れるだけでも、持ち込みのリスクを大幅に減らすことができますよ。

新しい観葉植物に潜んでいる

新しくお迎えした観葉植物が、実は「トロイの木馬」となってハダニを連れ込んでくるケースも非常に多いです。

園芸店やホームセンター、インターネット通販で購入した植物に、

すでにハダニの卵や幼虫が潜んでいることがあります。

「お店で見たときは綺麗だったのに」と思うかもしれませんが、

プロの生産現場でもハダニの完全防除は至難の業です。

特に恐ろしいのが、生産段階で何度も薬剤散布を受けて生き残った「薬剤抵抗性ハダニ」が持ち込まれることです。

彼らは市販の弱い殺虫剤ではビクともしない強敵です。

購入時には葉が青々として見えても、肉眼では見えにくい葉の裏や、

新芽の重なり合った部分に卵が産み付けられていることがあります。

これらが暖かい室内に持ち込まれることで一斉に孵化し、元々家あった他の大切な植物へと広がってしまうのです。

新しい植物を迎える際は、いきなりリビングのメインスペースに置くのではなく、

まずは2週間ほど、他の植物とは離れた場所(隔離スペース)で様子を見る「検疫期間」を設けるのが賢明です。

その間に葉水を与えながら、異常がないかじっくり観察することで、既存の植物への感染を防ぐことができます。

スーパーの野菜から移ることも

これは私も盲点だったのですが、スーパーマーケットで買ってきた食用野菜が侵入源になることがあります。

ハダニは観葉植物だけでなく、多くの野菜も大好きです。

特に注意したいのが、ネギ、ニラ、大葉(シソ)、バジルといった葉物野菜です。

スーパーの野菜売り場は冷蔵されていることが多く、ハダニがついていても低温で活動が停止(休眠に近い状態)しているため、

動いている姿を見ることはまずありません。

しかし、購入して暖かい家のキッチンに置いた途端、彼らは眠りから覚めて活動を再開します。

最近、ネギの根元を水につけて再収穫する「リボベジ(再生栽培)」が流行っていますが、

これはハダニ対策の観点からは少し注意が必要です。

キッチンの窓辺に置いたリボベジのネギから発生したハダニが、歩いて近くのダイニングテーブルにある観葉植物へ移動し、

被害を拡大させる事例が意外と多いのです。

「食品だから殺虫剤は使われていないだろう」という安心感はありますが、

それは逆に言えば「虫がついている可能性がある」ということでもあります。

買ってきた葉物野菜は、冷蔵庫に入れるか、キッチンに置く場合でも観葉植物とは距離を離し、動線を分ける工夫が必要です。

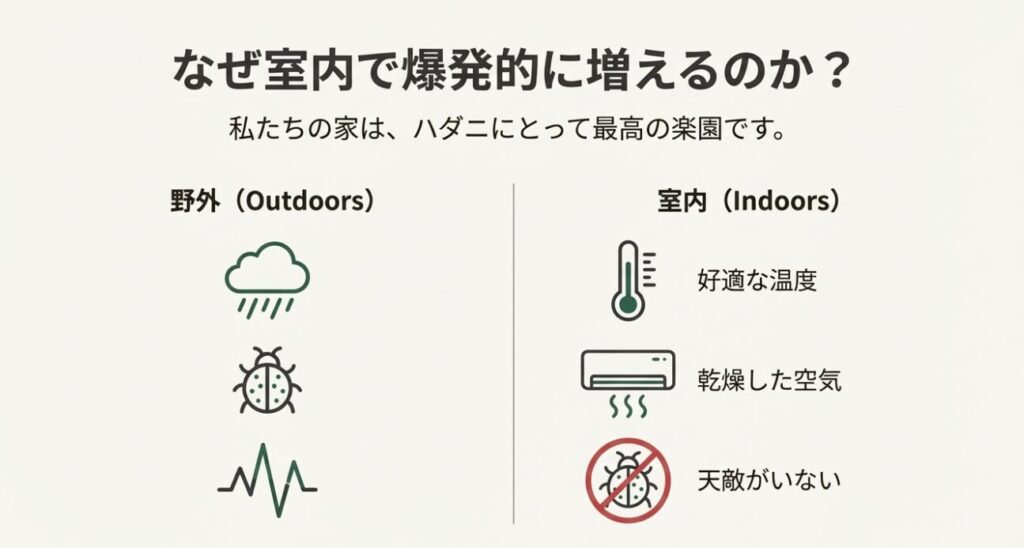

室内で爆発的に増える原因

「数匹侵入しただけなのに、なぜ短期間であんなに増えるの?」と疑問に思いますよね。

実は、日本の現代的な住宅環境は、ハダニにとって「天敵もいない、気候も最高なパラダイス」になりがちなんです。

彼らが爆発的に増殖(アウトブレイク)する背景には、明確な生態学的理由があります。

| 条件 | 野外環境 | 室内環境(ハダニにとっての楽園) |

|---|---|---|

| 気温 | 季節変化があり、冬は寒い。 | 25℃前後で一定。ハダニの発育に最適な温度が年中保たれている。 |

| 湿度 | 雨や朝露があり、湿度が変わる。 | 常に乾燥気味。エアコンや暖房で、ハダニが好む乾燥状態が続く。 |

| 天敵 | テントウムシやカブリダニ等の天敵がいる。 | 天敵がいない。捕食される心配がなく、増え放題になる。 |

| 風雨 | 雨で物理的に洗い流される。 | 雨が当たらない。物理的な個体数減少が起きない。 |

特に重要なのが「気温」と「天敵」です。ハダニは変温動物なので、

温度が高いほど成長スピードが速くなります。

25℃〜28℃の環境下では、卵から成虫になるまでの期間がわずか10日前後にまで短縮されます。

つまり、ネズミ算式にどんどん世代交代を繰り返すのです。

野外の農業現場では、農研機構などが推奨するような天敵(カブリダニなど)を利用したIPM(総合的害虫管理)が進んでおり、

自然界のバランスでハダニの増殖が抑えられています

(出典:農研機構『天敵を主体とした果樹のハダニ類防除体系標準作業手順書』)。

しかし、閉鎖された室内空間にはそのような天敵が存在しません。

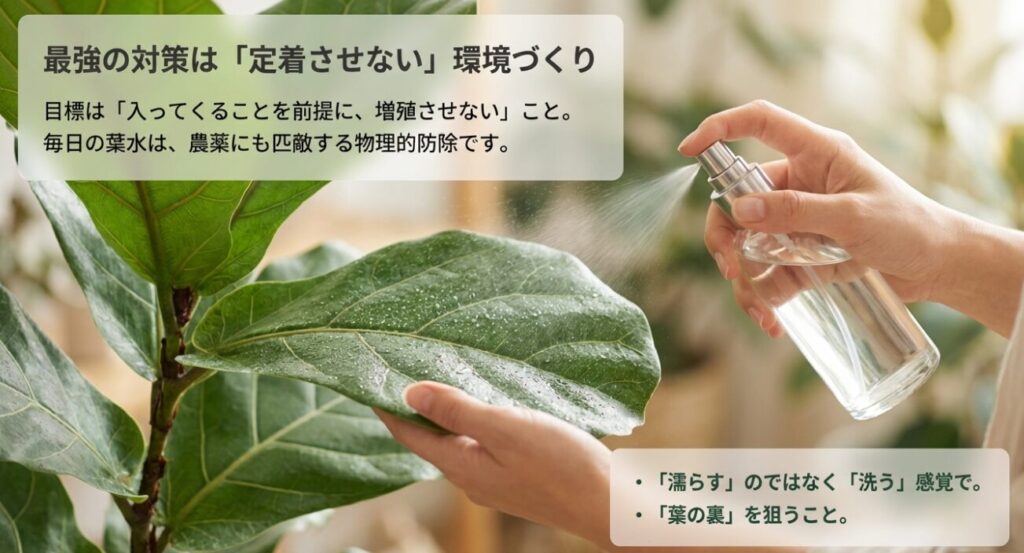

侵入を防ぐのが物理的に難しい以上、「入ってきたものをどう定着させないか」という環境作りこそが、

室内園芸における最大の防御策となるのです。

室内ハダニがどこから入っても防ぐ駆除対策

ここまで、ハダニがいかに巧妙な手口で、どこからともなく室内に侵入してくるかをお話ししました。

「どんなに気をつけても入ってくる」という事実は、一見絶望的に思えるかもしれません。

しかし、逆転の発想をしましょう。「入ってくることを前提に、定着・増殖させなければいい」のです。

プロの農家さんも実践している「IPM(総合的害虫管理)」という考え方があります。

これは、強力な農薬だけで全てを解決するのではなく、環境を整えたり、物理的に取り除いたりと、

あらゆる手段を組み合わせて害虫をコントロールする手法です。

家庭園芸、特に室内という限られた空間こそ、このIPMが最も効果を発揮するフィールドです。

ここからは、私が試行錯誤の末にたどり着いた、室内環境に特化した具体的な駆除・予防策を徹底解説します。

関連

毎日の葉水で乾燥を防ぎ予防

「ハダニ対策には葉水(はみず)が良い」と聞いたことがある方は多いと思いますが、

私の経験上、これは単なる気休めレベルの対策ではありません。

正しい方法で行えば、農薬にも匹敵するほどの防除効果を発揮する、室内園芸における最強の物理的防除手段です。

なぜ葉水が効くのでしょうか?理由は2つあります。

一つは、ハダニが極度の乾燥を好み、高湿度の環境を嫌うためです。

水をかけることで、彼らにとって居心地の悪い環境を強制的に作り出せます。

そしてもう一つ、こちらの方が重要なのですが、「水圧で物理的にハダニを吹き飛ばし、洗い流す」という効果です。

ハダニは足の力がそれほど強くないため、強い水流を受けると葉にしがみついていられません。

【効果を最大化する葉水の極意】

- 「霧」ではなく「シャワー」のイメージで:

ふんわりと霧をかけるだけでは、ハダニは流れません。

水滴がボタボタと滴り落ちるくらい、たっぷりとスプレーしてください。

「濡らす」のではなく「洗う」感覚です。 - ターゲットは「葉の裏」:

ハダニの9割は葉の裏側に潜んでいます。表面だけ濡らしても意味がありません。

鉢を傾けたり、手で葉をめくったりして、裏側を重点的に攻撃します。 - 浴室への持ち込み推奨:

リビングで大量の水を撒くのは難しいですよね。

私は週に一度、移動できる鉢はすべてお風呂場に運び、シャワー(水圧弱め〜中程度)で豪快に丸洗いしています。

これが最も手っ取り早く、確実な方法です。

ちなみに、毎日の葉水で「手が疲れる……」という方には、蓄圧式のスプレーが神アイテムです。

一度ポンピングすれば、あとはボタンを押すだけで細かいミストがシューっと出続けるので、葉裏への散布が劇的に楽になりますよ。

私はこれを導入してから葉水が苦じゃなくなりました。

葉水を行うタイミングは、植物の気孔が開いている朝方がベストですが、夜でも問題ありません。

ただし、真夏の日中に直射日光が当たる場所で行うと、

水滴がレンズ代わりになって葉焼け(レンズ効果)を起こすことがあるので注意してください。

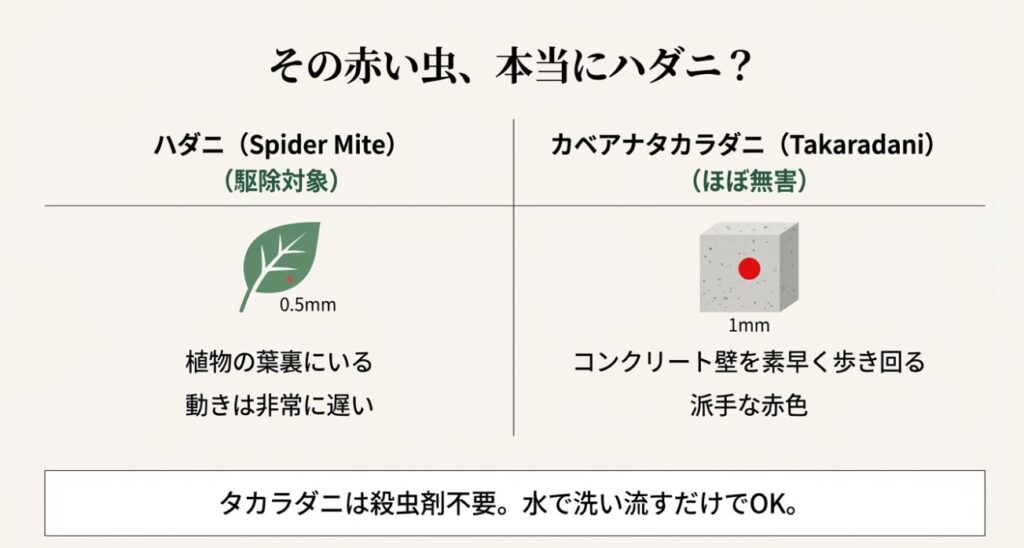

似ている赤いダニとの見分け方

「ベランダに赤いダニが大量発生している!これがハダニか!?」

と慌てて殺虫剤を撒こうとしている方、ちょっと待ってください。

その赤いダニ、もしかしたらハダニではないかもしれません。

春先(4月〜6月頃)になると、コンクリートの壁や手すり、ベランダの床などを、

鮮やかな朱赤色のダニがチョロチョロと素早く走り回る姿をよく見かけます。

これは「カベアナタカラダニ(Balaustium murorum)」という種類で、

植物に寄生して汁を吸うハダニとは全くの別物です。

| 特徴 | ハダニ類(駆除対象) | カベアナタカラダニ(ほぼ無害) |

|---|---|---|

| 生息場所 | 植物の葉裏、新芽。 | コンクリート壁、ブロック塀、岩。 |

| 動き | 非常に遅い。ほとんど動かない。 | 素早い。常に歩き回っている。 |

| 見た目 | 0.3〜0.5mm。肉眼では点にしか見えない。緑や茶色が多い。 | 1mm前後。脚までしっかり見える。派手な赤色。 |

| 被害 | 植物の葉が白くカスリ状になり、枯れる。 | 花粉や小昆虫を食べる雑食性。植物を加害することは稀。 |

| 対策 | 殺ダニ剤、葉水。 | 水で洗い流すだけでOK。殺虫剤は不要。 |

カベアナタカラダニは、見た目が派手で不快感はありますが、

植物を枯らすような悪さは基本的にしません。

むしろ、花粉などを食べてくれる掃除屋的な側面もあります。

ただ、誤って潰してしまうと赤い体液が出て、洗濯物や白い壁を汚してしまうのが難点です。

このダニに対して、高価なハダニ用殺虫剤を使うのは非常にもったいないです。

彼らは水に弱いので、ホースの水でジャーっと洗い流してしまうのが一番のエコで効果的な対策です。

もし室内に入ってきた場合も、ティッシュでそっと抑えるか、掃除機で吸い取れば十分です。

「赤いダニ=即農薬」と短絡的に考えず、まずは「どこにいて、どう動いているか」を観察する冷静さが、

無駄な薬剤使用を防ぐ第一歩です。

室内でも安心な食品成分の薬剤

「葉水だけでは追いつかないけれど、リビングやキッチンで強い化学農薬を使うのは怖い……」。

小さなお子様やペットがいるご家庭では、当然の悩みだと思います。

そんな時に強い味方となるのが、食品成分や天然由来成分で作られた「ソフト農薬(気門封鎖剤)」です。

これらは、一般的な殺虫剤のように神経毒で虫を殺すのではなく、

油膜やデンプンの膜で虫の体を包み込み、呼吸をする穴(気門)を物理的に塞いで窒息死させるというメカニズムを持っています。

【代表的なソフト農薬の成分】

- カプリン酸グリセリル(例:ロハピ):

食用油脂に含まれる成分。野菜やハーブにも収穫直前まで使えるものが多く、安全性が非常に高いです。 - 還元澱粉糖化物(例:ベニカマイルド):

水あめの一種。乾くとパリパリに固まり、ハダニを動けなくして窒息させます。 - 脂肪酸グリセリド(例:アーリーセーフ):

ヤシ油などが原料。有機JAS規格(オーガニック栽培)でも使用が認められているものが多いです。

私がキッチン周りのハーブや野菜に愛用しているのが、この『ロハピ』です。

食品原料99.9%なので、収穫前日の大葉やバジルにも気兼ねなくシュッシュできる安心感が違います。

これらの薬剤の最大のメリットは、「抵抗性がつかない」ことです。

物理的に窒息させるため、ハダニがどんなに進化しても耐性を持ちようがないのです。

つまり、何度繰り返し使っても効果が落ちません。

ただし、デメリットもあります。それは「薬液が直接虫の体にかからないと効果がない」という点です。

神経毒のように、葉に薬が残っていてそれに触れれば死ぬ(残効性)、という効果は期待できません。

そのため、使用する際は「散布」というより「洗浄」に近い感覚で、

葉の裏からポタポタ滴るほどたっぷりと吹きかける必要があります。

「隠れているハダニを全員溺れさせる!」くらいの気概で挑みましょう。

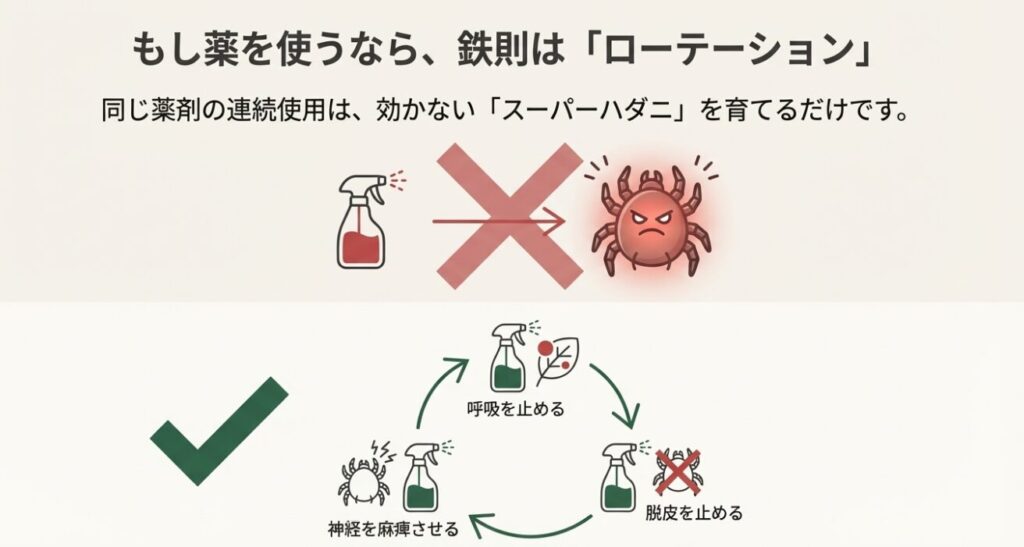

抵抗性を防ぐ薬剤ローテーション

ソフト農薬や物理的防除で対処しきれず、

植物全体が蜘蛛の巣で覆われるような「大発生(パンデミック)」を起こしてしまった場合は、

最終手段として化学合成殺ダニ剤(ハード農薬)の出番です。

しかし、ここで最も注意しなければならないのが、ハダニの持つ恐るべき能力、「薬剤抵抗性」の発達です。

ハダニは世代交代のスピードが早いため、同じ薬剤を使い続けると、

たまたまその薬に強かった個体だけが生き残り、その子孫が爆発的に増えてしまいます。

こうなると、その薬はもう二度と効きません。これを防ぐための鉄則が「ローテーション防除」です。

もし、まだ特定の商品を持っておらず、「とりあえず一本、いざという時のレスキュー隊が欲しい」という場合は、

こちらのスプレーが頼りになります。

ハダニだけでなくアブラムシやカイガラムシなど、室内の厄介者をまとめて退治できるので、初心者の方の最初の一本としておすすめです。

そして、もし本格的なローテーションを組むなら、作用するメカニズム(作用機序)が異なる薬剤を順番に使います。

パッケージの裏にある成分名を確認してください。

- 1回目:呼吸を止める系(例:コロマイト乳剤/成分名ミルベメクチンなど)

微生物由来ですが切れ味が鋭く、卵から成虫まで全ステージに効きます。 - 2回目:成長・脱皮を止める系(例:バロックフロアブル/成分名エトキサゾールなど)

成虫には効きにくいですが、卵を孵化させない、幼虫を脱皮させない効果が長期間続きます。 - 3回目:神経を麻痺させる系(例:ダニトロンフロアブル/成分名フェンピロキシメートなど)

即効性があり、動いている成虫を素早くダウンさせます。

特に『バロック』は、卵や幼虫に特効があり、効果が長く続く(残効性が高い)のが特徴です。

これをローテーションの一角に入れると、繁殖サイクルを断ち切るのに非常に効果的です。

住友化学園芸 殺ダニ剤 バロックフロアブル

このように、攻め手を変えることでハダニを混乱させ、生き残りを出さないようにします。

多くの殺ダニ剤には「年1回まで」という使用回数制限がありますが、

これは環境保護のためだけでなく、「抵抗性をつけさせないため」という意味合いが強いのです。

「よく効くから」といって同じスプレーを毎月買い足して使い続けるのは、

最強のスーパーハダニを自分で育成しているようなもの。絶対にやめましょう。

室内ハダニがどこから来ても守る管理術

ここまで、侵入経路から最新の防除法まで、長々とお話ししてきました。

最後に、ハダニ対策において私が最も大切だと思っている心構えをお伝えします。

それは、「ゼロを目指さない」ということです。

私たちが無菌室で暮らしていない限り、ハダニの侵入を完全にゼロにすることは不可能です。

風は吹きますし、新しい植物も欲しくなります。

一匹も見たくないからといって、毎日目を皿のようにして監視し、強力な薬剤を撒き続ける生活は、

植物にとっても、そして何よりあなた自身のメンタルにとっても健康的ではありません。

目指すべきゴールは、ハダニの「根絶」ではなく「低密度管理」です。

「少しくらい入ってきても、毎日の葉水で洗い流しているから大丈夫」「増えそうになったら、早めにソフト農薬で叩けばいい」。

これくらいの余裕を持ったスタンスで接することが、長く園芸を楽しむコツです。

そのための観察ツールとして、小さなルーペが一つあると便利です。

肉眼ではただのゴミに見えるものも、拡大して見ればハダニなのかホコリなのか一発で分かりますし、

早期発見ができれば水だけで解決することも多いですよ。

レイメイ藤井 顕微鏡 ハンディ顕微鏡ZOOM

毎朝、コーヒーを飲みながら植物を眺めるついでに、葉の色をチェックする。

葉水やりの時間を、植物とのスキンシップの時間として楽しむ。

そうやって日々のルーチンの中に「観察」と「ケア」を組み込んでしまえば、

ハダニの問題は突発的な事故ではなく、コントロール可能な日常の一部になります。

ハダニは確かに厄介な隣人ですが、彼らもまた、自然界のバランスの中で生きている存在です。

「どこから来たの?」と目くじらを立てるのではなく、

「ああ、また風に乗ってきたのね」と受け流せるくらいの知識と準備があれば、

あなたのボタニカルライフはもっと豊かで、安らぎに満ちたものになるはずです。