「自宅で手軽にいちごを育ててみたいけれど、ベランダや庭がない…」そんなお悩みから、いちごのプランターを使った室内での育て方について調べている方も多いのではないでしょうか。

いちごは本来、屋外での栽培に適した植物ですが、いくつかのポイントを押さえれば室内でも十分に美味しい実を収穫することが可能です。

この記事では、いちごの育て方をプランターでの室内栽培に特化して、その基本から詳しく解説します。

いちごは室内で育てられるの?という基本的な疑問から、室内で育てるメリットやデメリット、さらにはプランターはどこに置くべきか、

気になる室内栽培での虫対策まで、準備段階で知っておきたい情報をまとめました。

さらに、いちごの育て方でプランター室内栽培を成功させる実践術として、いちごの水やりの頻度はどのくらいか、いちごが枯れる原因は何ですか?

といった日々の管理についても掘り下げていきます。

栽培の注意点と上手に育てるコツを学び、収穫までの成功のポイントを掴むことで、家庭菜園が初めての方でも安心して挑戦できるはずです。

記事の最後には、よくある質問(Q&A)と、まとめ:いちごの育て方(プランター・室内)も掲載していますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事で分かること

- 室内でのいちご栽培に必要な準備と環境づくり

- 水やりや肥料など日々の具体的な管理方法

- いちごが枯れる原因と失敗しないための対策

- 甘くて美味しいいちごを収穫するためのコツ

いちごの育て方|プランターでの室内栽培の基本

- いちごは室内で育てられるの?

- 室内で育てるメリット

- 室内で育てるデメリット

- プランターはどこに置くべき?

- 室内栽培での虫対策

いちごは室内で育てられるの?

結論から言うと、いちごは室内でも育てることが可能です。

いちごはバラ科の多年草で、本来は十分な日光と自然な風が通る屋外環境を好む植物です。

しかし、現代の栽培技術や家庭で手に入る資材をうまく活用すれば、室内でもその生育環境を再現し、家庭で手軽に栽培を楽しむことができます。

室内栽培を成功させる最大の鍵は、「日光」「風通し」「温度」という3つの重要な環境要素を、いかに植物の生育サイクルに合わせて最適化するかという点にかかっています。

特に日光は、いちごが糖分を作り出す光合成に不可欠であり、果実の甘さを直接左右する最も重要な要素です。

一般的な住居の窓から入る光だけでは光量が不足しがちなため、植物育成用のLEDライトなどを補助的に活用する工夫が、質の高い収穫を目指す上で効果的です。

もちろん、屋外栽培に比べて病害虫のリスクは格段に低いものの、室内特有の管理の難しさもあります。

しかし、これから解説する育て方の基本とコツを一つひとつ丁寧に実践していけば、家庭菜園が初めての方でも、自分で育てたいちごを収穫する特別な喜びを味わうことができるでしょう。

「室内で本当に育つの?」と不安に思うかもしれませんが、環境を丁寧に整えてあげれば、いちごはしっかりと応えてくれます。

屋外栽培とは少し異なる管理のポイントを掴んで、ぜひ室内でのいちご栽培に挑戦してみてください。

室内で育てるメリット

いちごを室内で栽培することには、屋外では得られない多くのメリットが存在します。

特に、天候や外部の環境要因に左右されずに、安定した栽培計画を立てやすい点は、室内栽培ならではの大きな強みと言えるでしょう。

室内栽培の主なメリット

天候に左右されない安定した栽培環境

室内では、春先の遅霜や梅雨の長雨、ゲリラ豪雨、夏の猛暑、台風といった予測が難しい悪天候の影響を一切受けません。

これにより、屋外栽培で起こりがちな、株が傷んだり、土壌が過湿状態になって根が腐ったりする致命的なリスクを大幅に回避できます。

病害虫のリスクを大幅に軽減

外部からの虫の侵入経路が限られるため、いちごの天敵であるアブラムシやハダニ、ヨトウムシなどの害虫被害に遭う可能性が格段に低くなります。

また、雨水の泥はねが原因で発生しやすい炭そ病などの土壌由来の病気の心配も少なく、クリーンな環境を維持しやすいです。

農林水産省が推進する総合的病害虫管理(IPM)の考え方においても、物理的な障壁で害虫の侵入を防ぐことは基本であり、室内栽培はまさにその実践と言えます。

鳥や動物による食害の心配が皆無

屋外栽培では、せっかく赤く実った美味しいいちごが、収穫直前にカラスやヒヨドリなどの鳥に食べられてしまう被害が後を絶ちません。

室内であれば、こうした鳥害の心配は一切なく、丹精込めて育てた果実を100%自分で収穫できます。

日々の観察と管理のしやすさ

生活空間の中にあるため、水やりのタイミングや葉の色の変化、病害虫の初期発生など、いちごの些細な変化にもすぐに気づくことができます。

これにより、何らかの問題が発生しても迅速に対応することが可能となり、失敗のリスクを最小限に抑えられます。

このように、室内栽培は外部の不確定要素を排除し、計画的で安定した栽培を目指す上で、非常に合理的で魅力的な選択肢となり得るのです。

室内で育てるデメリット

多くのメリットがある一方で、室内栽培には屋外栽培とは異なる特有のデメリットや、乗り越えるべき課題も存在します。

これらの点を事前に理解し、適切な対策を講じることが、室内栽培を成功させるための重要な鍵となります。

室内栽培の主なデメリットと対策

深刻な日照不足に陥りやすい

いちごの生育、とりわけ果実が糖度を蓄積するためには、非常に強い光エネルギーが必要です。

しかし、一般的な住宅の窓ガラスは、太陽光の30%~50%程度をカットしてしまうため、窓越しでは光量が絶対的に不足します。

特に日照時間が短い冬場や、日当たりの悪い部屋では、株がひょろひょろと育つ「徒長」状態になったり、果実が甘くならなかったりする直接的な原因となります。

対策:南向きの窓際など最も日当たりの良い場所を選んだ上で、植物育成用のLEDライトを導入し、1日に10~12時間程度の補光を行うのが最も効果的です。

自然な受粉が期待できない

屋外ではミツバチやアブなどの訪花昆虫が、自然に花粉を運んで受粉を手伝ってくれます。

しかし、虫のいない室内ではその助けが全く期待できません。

そのため、人が昆虫の代わりとなり、綿棒や柔らかい筆を使って一つ一つの花に人工授粉を施す作業が必須となります。

この作業を怠ると、そもそも実がつかなかったり、受粉ムラによって形がいびつな「奇形果」になったりします。

対策:花が咲いたら、晴れた日の午前中にこまめに人工授粉を行いましょう。

風通しの確保が難しい

空気の流れが滞ると、プランター周りの湿度が上がり、うどんこ病や灰色かび病といったカビ系の病気が発生しやすくなります。

また、葉の表面からの蒸散が滞り、植物の生理活動が鈍ることもあります。

対策:定期的に窓を開けて換気する、あるいはサーキュレーターで室内の空気を優しく循環させることが非常に有効です。

エアコンの風による極度の乾燥

エアコンの乾いた風が直接プランターに当たると、土の水分が急激に奪われるだけでなく、葉も乾燥して傷んでしまいます。

これは植物にとって大きなストレスとなり、生育不良や枯れる原因になります。

対策:エアコンの風が直接当たらない、安定した温度環境の場所を選んで設置しましょう。

これらのデメリットは、少しの工夫と手間をかけることで十分に克服できます。課題を正しく理解し、計画的に対策を立てることが大切です。

プランターはどこに置くべき?

プランターの置き場所は、室内でのいちご栽培の成果を大きく左右する、最も重要な決定事項の一つです。

いちごの生育にとって最適な「一等地」を見つけてあげましょう。

理想的な置き場所の4つの条件

1. 最も日当たりの良い「窓際」

繰り返しになりますが、最も重要なのは日光です。

1日のうちでできるだけ長時間、直射日光に近い明るい光が差し込む場所を選んでください。

方角としては、一日を通して安定した光が得られる南向きの窓際が最も理想的です。

次いで、午前中の強い光が入る東向き、午後の光が入る西向きの窓際が良いでしょう。北向きの窓際は光量が絶対的に不足するため、可能な限り避けるのが賢明です。

2. 空気の流れがある「風通しの良い場所」

病気を予防し、株を健康に保つためには風通しが欠かせません。

窓を少し開けて新鮮な空気を取り込める場所や、部屋の隅など空気が滞留しやすい場所を避けて選びましょう。

もし適切な場所がない場合は、サーキュレーターや扇風機で、壁に向けて非常に弱い風を送り、室内の空気を優しく循環させてあげるのも極めて効果的な方法です。

3. エアコンの風が「直接当たらない」場所

前述の通り、エアコンから出る乾燥した風は、いちごにとって大敵です。

空調設備の吹き出し口の真下や、風が直接流れてくるルートは、生育に深刻なダメージを与えるため絶対に避けてください。

4. 床から少し高さのある場所

プランターを床に直接置くのではなく、小さなスタンドや台の上に設置することもおすすめします。

床から少し高さを出すことで、プランター下部の風通しが良くなり、病気や害虫の予防につながります。また、冬場に床からの冷気が直接伝わるのを防ぐ効果も期待できます。

補足:LEDライトを主光源にする場合

もし窓からの光を期待せず、植物育成用LEDライトを主光源として栽培する場合は、必ずしも窓際にこだわる必要はありません。

その場合、日々の管理がしやすい、生活動線の邪魔にならない安定した場所に設置できます。

ただし、その場合でも「風通しの確保」と「エアコンの風を避ける」という条件は同様に重要ですので、忘れないようにしてください。

これらの条件を総合的に考慮し、ご自宅の中でいちごが最も快適に過ごせる場所を見つけてあげることが、

美味しい果実を収穫するための重要な第一歩となります。

室内栽培での虫対策

室内栽培は屋外に比べて害虫のリスクは格段に低いですが、決して「ゼロ」ではありません。

窓や玄関の開閉時、あるいは衣服や買い物袋に付着して、また購入した培養土や苗に潜んで侵入することがあります。

一度室内で発生すると、天敵となる虫がいないため、あっという間に増殖してしまう可能性があり、油断は禁物です。早期発見と予防策が何よりも重要になります。

室内で注意すべき主な害虫と対策

| 害虫の種類 | 特徴と被害 | 具体的な対策 |

|---|---|---|

| アブラムシ類 | 体長1~3mm程度の小さな虫。新芽や葉の裏にびっしりと群生し、養分を吸汁する。株の生育を著しく阻害するほか、排泄物がすす病の原因になったり、ウイルス病を媒介したりする。 | 数が少ないうちは、粘着テープや柔らかい歯ブラシで物理的に取り除くのが最も手軽で確実です。牛乳を水で薄めたスプレーを吹きかけると窒息させる効果があると言われています。大量発生した場合は、食品成分由来の家庭園芸用殺虫剤の使用を検討します。 |

| ハダニ類 | 体長0.5mm程度と非常に小さく、肉眼では確認しづらい。葉の裏に寄生して養分を吸い、葉に白いカスリ状の無数の斑点を残す。乾燥した環境を好み、繁殖力が非常に強い。 | ハダニは水を嫌うため、定期的に葉の裏に霧吹きで水をかける「葉水」が最も効果的な予防策です。発生を確認したら、湿らせたティッシュなどで拭き取るか、シャワーなどの少し強い水流で洗い流します。 |

| キノコバエ(コバエ) | 観葉植物などでもよく発生する小さなハエ。成虫が飛び回るだけでなく、幼虫が土中の有機物を食べて根を傷めることがある。湿った土壌を好む。 | 土の表面を赤玉土の小粒や無機質の用土で数センチ覆う「マルチング」を行うと、産卵を防ぐ効果があります。黄色い粘着シートをプランターの近くに設置して成虫を捕獲するのも有効です。 |

予防こそが最大の防御策

害虫対策で最も効果的で重要なのは、そもそも害虫を発生させないための環境づくりです。

- 窓を開ける際は、必ず網戸を閉めることを徹底する。

- 苗を購入する際は、葉の裏まで念入りにチェックし、虫や卵が付着していないか確認する。

- 使用する培養土は、信頼できるメーカーの清潔なものを選ぶ。

- 枯れた下葉や咲き終わった花はこまめに取り除き、株周りを常に清潔に保つ。

- 風通しを良くして、プランター周りの湿度が高くなりすぎないように管理する。

日々の観察を習慣化し、もし一匹でも虫を見つけたら、すぐに取り除く「早期発見・早期駆除」を徹底することが、被害の拡大を防ぐ最大のコツです。

いちごの育て方|プランターで室内栽培を成功させる実践術

- いちごの水やりの頻度はどのくらい?

- いちごが枯れる原因は何ですか?

- 栽培の注意点と上手に育てるコツ

- 収穫までの成功のポイント

- よくある質問(Q&A)

- まとめ:いちごの育て方(プランター・室内)

いちごの水やりの頻度はどのくらい?

いちご栽培において、水やりは最も基本的でありながら、最も奥が深い管理作業の一つです。

「水やり3年」という言葉があるほど、適切な水分管理は収穫の質と量を直接的に左右します。

特に土の量が限られるプランター栽培では、その重要性がさらに増します。

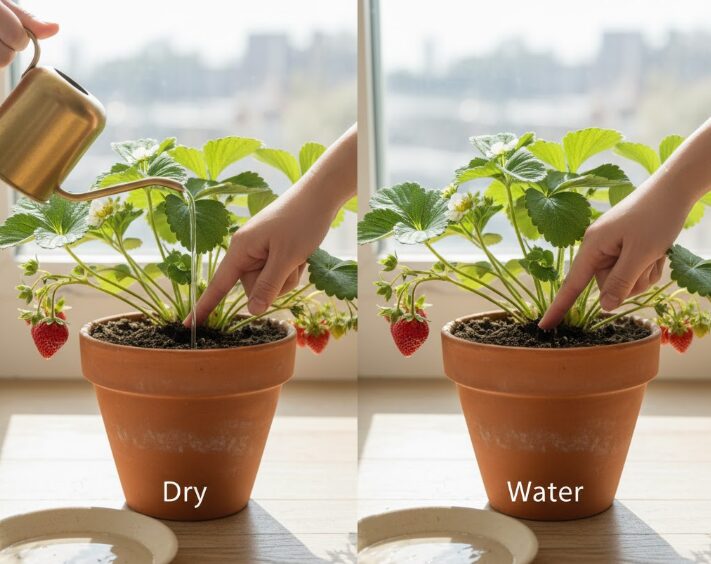

水やりの絶対的な基本原則

水やりの基本は、「土の表面が乾いたことを確認してから、プランターの底から水が十分に流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。

この「乾湿のメリハリ」が、健康な根を育てる上で非常に重要になります。

- なぜ「乾くまで待つ」のか?

植物の根も人間と同じように呼吸をしています。土が常にジメジメと湿った状態だと、土中の酸素が不足し、根が窒息してしまいます。

これが「根腐れ」の原因です。土が適度に乾く時間を作ることで、根がしっかりと呼吸し、健全に成長することができます。 - なぜ「たっぷりと与える」のか?

鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えることで、土の中の古い空気が水と共に押し出され、新しい新鮮な空気が土の中に引き込まれます。

また、土中に蓄積した余分な肥料分や老廃物を洗い流す「デトックス効果」も期待できます。

季節や生育段階に応じた水やり頻度の目安

水やりの頻度は、季節やいちごの成長段階によって柔軟に変える必要があります。

春・秋(生育旺盛期):

気温が上昇し、いちごの成長が最も活発になる時期です。光合成も盛んになり、葉からの蒸散も増えるため、多くの水分を必要とします。

土が乾きやすくなるため、1〜2日に1回程度の水やりが目安となります。特に開花期や果実が大きくなる肥大期は、水切れさせないよう注意が必要です。

冬(休眠・停滞期):

低温により生育が緩やかになり、水の吸い上げ量も大幅に減少します。

土も乾きにくくなるため、水やりの頻度を落とす必要があります。

数日に1回、あるいは1週間に1回程度で十分な場合も多いです。過湿は根を傷める最大の原因となるため、土の乾き具合をより慎重に確認しましょう。

水やりにおける重要な注意点

受け皿の水は「即座に」捨てる:プランターの受け皿に水が溜まったままの状態は、鉢の底が常に水に浸かっているのと同じです。

これは根腐れの直接的な原因になりますので、水やり後に溜まった水は必ずすぐに捨ててください。

水やりの最適な時間帯:水やりは、これから気温が上がる午前中に行うのが最も理想的です。

夕方以降に与えると、夜間に土の温度が下がりすぎて根を傷めたり、土が乾ききらずに病気の原因になったりする可能性があります。

株元に優しく注ぐ:葉や花、そして大切な果実に水がかかると、灰色かび病などの病気の発生リスクが高まります。

ジョウロの口を株元に近づけ、土に直接、優しく水を与えるように心がけましょう。

最終的な水やりのタイミングは、部屋の湿度や日当たり、プランターの材質(素焼き鉢は乾きやすい、プラスチック鉢は乾きにくいなど)によって大きく変わります。

必ず実際に指で土を1〜2cmほど触ってみて、その湿り気で判断する習慣をつけることが、水やりをマスターする一番の近道です。

いちごが枯れる原因は何ですか?

大切に育てていたはずのいちごが、ある日突然ぐったりして枯れてしまうと、非常にショックを受けるものです。

いちごが枯れる原因は一つとは限らず、いくつかの要因が複合的に絡み合っている場合がほとんどです。

しかし、その根本的な原因はいくつかのパターンに分類できます。

主な原因を理解しておくことで、異変に早く気づき、適切な対策を講じることが可能になります。

初心者が陥りがちな「いちごが枯れる」主な原因

1. 水のやりすぎによる「根腐れ」

これは、家庭菜園で植物を枯らす原因の圧倒的第1位です。

いちごを大切に思うあまり、土がまだ湿っているにもかかわらず毎日水を与えてしまうと、土の中が常に水浸しになり、根が酸素不足で窒息して腐ってしまいます。

根が腐ると、植物は水分や養分を全く吸収できなくなります。

その結果、地上部の葉は水分不足の時のようにしおれて垂れ下がり、やがて枯死してしまいます。「葉がしおれているのに、土は湿っている」という状況は、根腐れの典型的なサインです。

2. 水切れによる「乾燥」

根腐れとは正反対に、水やりを忘れてしまい、土を長期間カラカラに乾燥させてしまうことも枯れる原因です。

特に室内は空気が乾燥していることが多く、プランターは土の量が限られているため、予想以上に早く土が乾きます。

一度深刻な水切れを起こすと、根がダメージを受けてしまい、その後いくら水を与えても水分を吸収できなくなり、葉がチリチリになって枯れてしまいます。

3. 慢性的な「日照不足」

いちごは、強い日光をエネルギー源として光合成を行い、生きるための糖分を作り出しています。

光が絶対的に不足すると、株は十分にエネルギーを作り出せず、徐々に体力を失っていきます。

初期症状としては、葉の色が薄い黄緑色になったり、光を求めて茎だけがひょろひょろと力なく伸びる「徒長」が見られます。

このような状態が続くと、株は新しい葉を出す力もなくなり、やがて衰弱して枯れてしまいます。

4. 「病害虫」の蔓延

うどんこ病や灰色かび病などの病気が株全体に広がったり、アブラムシやハダニが大量に発生して養分を吸い尽くされたりすると、株は著しく衰弱し、枯死に至ります。

特に室内は空気が滞留しやすいため、一度病気が発生すると広がりやすい傾向があります。

日々の観察で早期に発見し、被害が拡大する前に対処することが重要です。

「あれ、なんだか元気がないな?」と感じたら、まずはプランターを持ち上げて重さを感じてみたり、

指で土の湿り具合を確認したりすることから始めてみてください。原因を正しく特定し、早めに対処することが、いちごを救うための鍵となります。

栽培の注意点と上手に育てるコツ

いちご栽培を成功に導き、家庭で甘くて美味しい果実をたくさん収穫するためには、日々の管理の中でいくつかの重要な注意点と、収穫量を増やすためのコツを押さえておく必要があります。

これらは、初心者から経験者まで共通する普遍的なポイントです。

① すべての基本となる「良い苗」を選ぶ

栽培の成否は、スタート地点である「苗選び」で半分決まると言っても過言ではありません。

丈夫で健康な、ポテンシャルの高い苗を選ぶことが、その後のスムーズな生育を大きく左右します。

良い苗を見分けるチェックポイント

- 葉:色が濃い緑色で、病斑や虫食いの跡がなく、生き生きとしたツヤがある。3〜4枚の本葉がしっかり展開している。

- クラウン:葉の付け根にある、王冠のような形の短縮茎「クラウン」が、太くがっしりしていること。ここから新しい葉や花芽が出てくるため、最も重要な部分です。

② 植え付け時の最重要ポイント「浅植え」

苗をプランターに植え付ける際は、クラウン部分を絶対に土に埋めすぎないことが鉄則です。

クラウンは新しい葉や花が次々と出てくる、いちごの「心臓部」。この成長点が土に埋もれてしまうと、呼吸ができずに蒸れて腐り、株全体が枯れる致命的な原因になります。

目安として、クラウンの上部が少し土の表面からのぞく程度、「浅植え」を常に意識してください。

③ 味と収量を左右する「肥料」の与え方

肥料は、いちごの成長を支え、果実の味を良くするために不可欠な栄養素です。

しかし、与えすぎや与える種類のミスマッチは逆効果になります。

特に、植物の体を大きくする働きのある窒素(N)成分が多い肥料を与えすぎると、葉ばかりが青々と茂ってしまい、肝心の花や実がつきにくくなる「つるぼけ(栄養過多)」という状態に陥ります。

追肥は、最初の花が咲き始めた頃を目安にスタートし、その後は月に1〜2回のペースで行います。

果実の品質向上には、花の付きを良くするリン酸(P)や、果実の肥大や糖度向上に関わるカリウム(K)が重要です。

追肥には、これらが多く含まれた、いちご専用や果物・野菜用の肥料を選ぶと良いでしょう。

④ 栄養を実に集中させる「ランナー」の処理

春になり生育が旺盛になると、親株から「ランナー」と呼ばれる細長いツルが次々と伸びてきます。

これは子株を作って仲間を増やすためのものですが、美味しい実をたくさん収穫することが目的の場合は、このランナーに栄養を奪われないよう、見つけ次第すぐにハサミで根元から切り取ってください。

これを怠ると、栄養がランナーの生長に分散してしまい、果実が大きくならなかったり、味が薄くなったりする原因になります。

収穫までの成功のポイント

苗を植え付けてから、宝石のように赤い実を収穫するまでの道のりには、特に重要ないくつかの管理ポイントが存在します。

これらの作業を確実に行うことが、収穫の喜びを最大限にするための鍵となります。

最重要作業:成功率を上げる「人工授粉」

前述の通り、虫の助けが期待できない室内栽培では、人の手による人工授粉が収穫への必須作業です。

この作業の精度が、実の付き方や形を直接決定します。

- 最適なタイミング:花が完全に開いてから3〜4日以内の、空気が乾燥している晴れた日の午前中(10時〜15時頃)が、花粉が出やすく最も効果的です。

- 丁寧な方法:綿棒や、化粧用のチークブラシ、あるいは習字用の柔らかい小筆などを使って、花の中心にある粒々の雌しべと、その周りにある黄色い雄しべ(花粉)を、優しく、くるりとなでるように触れてあげます。

- 成功率アップのコツ:複数の花が咲いている場合は、それぞれの花から花粉を取り、別の花につけるように交互になでてあげると、遺伝的に異なる花粉が混ざり、受粉の成功率が高まります。形の整った美しい実を作るためには、雌しべの集合体全体に、まんべんなく均一に花粉を付着させることが極めて重要です。

少し手間のかかる作業ですが、このひと手間で数週間後に可愛い実が膨らみ始める様子を観察できるのは、栽培の大きな喜びです。

ぜひ愛情を込めて丁寧に行ってくださいね!

甘い実を作るための「温度管理」

いちごは、光合成で作った糖分を、夜間の呼吸で消費します。

夜間の温度が高いと呼吸が活発になり、せっかく昼間に蓄えた糖分を多く消費してしまいます。

逆に、夜間の温度が適度に低いと、呼吸による消費が抑えられ、余った糖分が果実に効率よく蓄積されます。

この昼夜の温度差(日較差)が、いちごの甘さを生み出す重要なメカニズムです。

いちごの生育に理想的な温度は、日中15〜25℃、夜間8〜12℃とされています。

常に暖かい室内ではこの温度差が生まれにくいですが、例えば夜間は暖房の影響が少ない、少し涼しい場所にプランターを移動させてあげるなどの工夫ができると、果実の糖度が向上することが期待できます。

最高の瞬間を逃さない「収穫のタイミング」

実が赤く色づき始めても、すぐに収穫するのは少し早いかもしれません。いちごは収穫後に追熟しないため、株についた状態で完熟させるのが最も美味しく食べる秘訣です。

収穫の最適なサインは、果実全体が、ヘタの付け根の際まで、鮮やかな濃い赤色に染まったときです。

この時が糖度も香りもピークに達しています。収穫する際は、果実を直接手で引っ張ると株を傷める可能性があるため、

ヘタの少し上の茎の部分を清潔なハサミで切り取ります。採れたての完熟いちごの格別な味は、家庭菜園ならではの最高の贅沢と言えるでしょう。

よくある質問(Q&A)

ここでは、室内でのいちご栽培に関して、初心者の方が特に抱きやすい疑問とその回答を、より詳しくまとめました。

Q. 室内栽培には「一季なり」と「四季なり」のどちらの品種がおすすめですか?

A. どちらのタイプにもそれぞれ魅力があり、栽培スタイルによっておすすめが変わります。

| タイプ | 特徴 | おすすめな人 |

|---|---|---|

| 一季なり品種 (とちおとめ、あまおう等) | 春の一定期間(通常4〜6月)に一度だけ、集中的に収穫できる。果実が大粒で、食味に優れた品種が多い。冬の低温に当たることで花芽が作られる性質(短日性)が強い。 | 初心者の方や、特定の時期に質の良いイチゴをしっかり収穫したい方。栽培のサイクルが明確で管理しやすいです。 |

| 四季なり品種 (なつあかり、サマーベリー等) | 日長(日の長さ)に関係なく、温度などの条件が合えば春から秋にかけて、長期間にわたって断続的に花を咲かせ、実をつける。一季なりに比べると一粒の大きさはやや小ぶりな傾向がある。 | 室内で温度管理がしやすく、できるだけ長く収穫を楽しみたい方。少しずつでも長く採れる喜びがあります。 |

Q. 葉ばかりが青々と茂って、花が咲く気配がありません。なぜでしょうか?

A. 「葉ボケ」や「つるボケ」と呼ばれる状態で、主に3つの原因が考えられます。

- 肥料バランスの乱れ(特に窒素過多):前述の通り、葉を育てる「窒素」成分が多すぎることが最大の原因です。液肥など即効性のある窒素肥料を控えて、花や実を育てる「リン酸」「カリウム」を多く含む肥料に切り替えましょう。

- 慢性的な日照不足:植物は十分な光エネルギーがないと、子孫を残すための花を咲かせる余力が生まれません。設置場所を見直すか、LEDライトでの補光時間を1日12時間以上に延長してみてください。

- 花芽分化のための低温不足:特に一季なり品種は、冬の間に一定期間5℃程度の低温に遭遇することで、「花を咲かせなさい」というスイッチが入ります。冬場も常に暖かい部屋に置いていると、このスイッチが入らず、春になっても花芽ができないことがあります。

Q. 実はつくのですが、お店で売っているような綺麗な形にならず、いびつな形になってしまいます。

A. これは受粉が不完全であることがほぼ唯一の原因です。いちごの果実表面にあるツブツブ一つ一つが、それぞれ独立した雌しべです。

この雌しべすべてが均等に受粉して初めて、その土台となっている花托(かたく)が全体的にバランス良く膨らみ、きれいな円錐形の実になります。

人工授粉の際に、綿棒で触れる箇所にムラがあると、受粉した部分だけが発達し、受粉しなかった部分が凹んだ、いびつな形の「奇形果」になってしまいます。

次回からは、雌しべ全体を優しく、まんべんなく撫でるように、より丁寧な受粉作業を心がけてみてください。

いちごは日本で非常に人気の高い果物で、その栄養価の高さも注目されています。特にビタミンCの含有量は果物の中でもトップクラスです。

文部科学省が公表している日本食品標準成分表(八訂)増補2023年によると、生いちご100gあたりに62mgのビタミンCが含まれており、これは成人が1日に必要とする量の半分以上にあたります。

まとめ:いちごの育て方(プランター・室内)

この記事で解説してきた、室内プランターでのいちご栽培を成功させるための重要なポイントを、最後にリスト形式で総まとめします。

これらの要点をこまめにチェックしながら、ぜひ甘くて美味しいいちごの収穫を目指してください。

記事のまとめ

- 室内栽培は天候に左右されず病害虫リスクが低いという大きなメリットがある

- 一方で日照不足になりやすく人工授粉の手間が必須というデメリットを理解する

- 置き場所は南向きの窓際など最も日当たりと風通しが良い場所を選ぶ

- エアコンの風が直接当たる場所は植物にとって過酷な環境なので絶対に避ける

- 苗を選ぶ際は葉の付け根にある「クラウン」が太くがっしりしたものを選ぶのが最重要

- 植え付けはクラウンを土に埋めてしまわないよう「浅植え」を徹底する

- 水やりは「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと」が鉄則

- 根腐れの原因となるため受け皿に溜まった水は毎回必ず捨てる習慣をつける

- 肥料は葉を茂らせる窒素の過多を避け、実を充実させるリン酸・カリウムを重視する

- 栄養を実に集中させるため、子株を増やす目的がなければランナーは即座にカットする

- 室内栽培では綿棒や柔らかい筆を使った丁寧な「人工授粉」が収穫の絶対条件

- 甘い実を作るには夜間の温度を少し下げて昼夜の温度差を作ってあげることが効果的

- 害虫対策は予防が第一であり、清潔な環境維持と風通しの確保、葉水などが有効

- 枯れる主な原因は「水の過不足」「日照不足」「病害虫の蔓延」を常に意識する

- 収穫のタイミングは、ヘタの付け根の際まで果実全体が真っ赤に完熟してから行う